富士通は国内外の大学に研究拠点を設け、研究員が常駐または長期的に滞在しながら産学連携の活動を行う「富士通スモールリサーチラボ」を進めている。同社はアカデミア領域の教員や学生らと多分野で連携しながら人材の育成に携われる利点がある一方、大学としても研究成果の社会実装の加速が見込める。

同社はこのほど、第2回目となる「スモールリサーチラボ全国大会」を神戸大学統合研究拠点にて開催した。同大会では、海外大学を含む計16の富士通スモールリサーチラボが研究成果などを発表した。

CTO(最高技術責任者)を務めるVivek Mahajan(ヴィヴェック・マハジャン)氏は開会に際し、「スモールリサーチラボでは、学生や先生と一緒に新しいテーマを自由に研究できる環境を作りたい。富士通の戦略に沿った研究テーマの中ではあるが先進的な技術に挑戦し、新しいアイデアや気付きをもらって、次の研究テーマやビジネスにつなげていきたい」と挨拶した。

富士通スモールリサーチラボの歩み

次に、富士通でテクノロジビジネスマネジメント本部長を務める豊田建氏が、スモールリサーチラボの活動内容と現在地について紹介した。スモールリサーチラボは2022年4月に活動を開始し、2024年4月までに国内で13、海外で4つの大学にラボを設置している。直近では新たにインドでも設置に向け調整中とのことだ。

慶應義塾大学内に設置したラボでは、2022年4月にインターネット上で人がだまされない社会を実現するための偽情報対策技術の研究開発を開始した。ここでは、コア技術となる「根拠 / エンドースメントグラフ」の開発を進めたほか、W3C(World Wide Web Consortium)にも積極的に参加。その結果として、経済安全保障重要技術育成プログラム(通称:KPRO)の「偽情報分析技術の開発」に採択されるといった成果が出始めている。

また、大阪大学内に設置したラボでは、量子コンピュータの早期実用化と量子技術分野の人材育成に取り組んだ。これにより、量子コンピュータ実用化に貢献する「STARアーキテクチャ」の発表や、現行のコンピュータを超える速度で物質のエネルギー計算を実行できる技術の確立などを実現した。

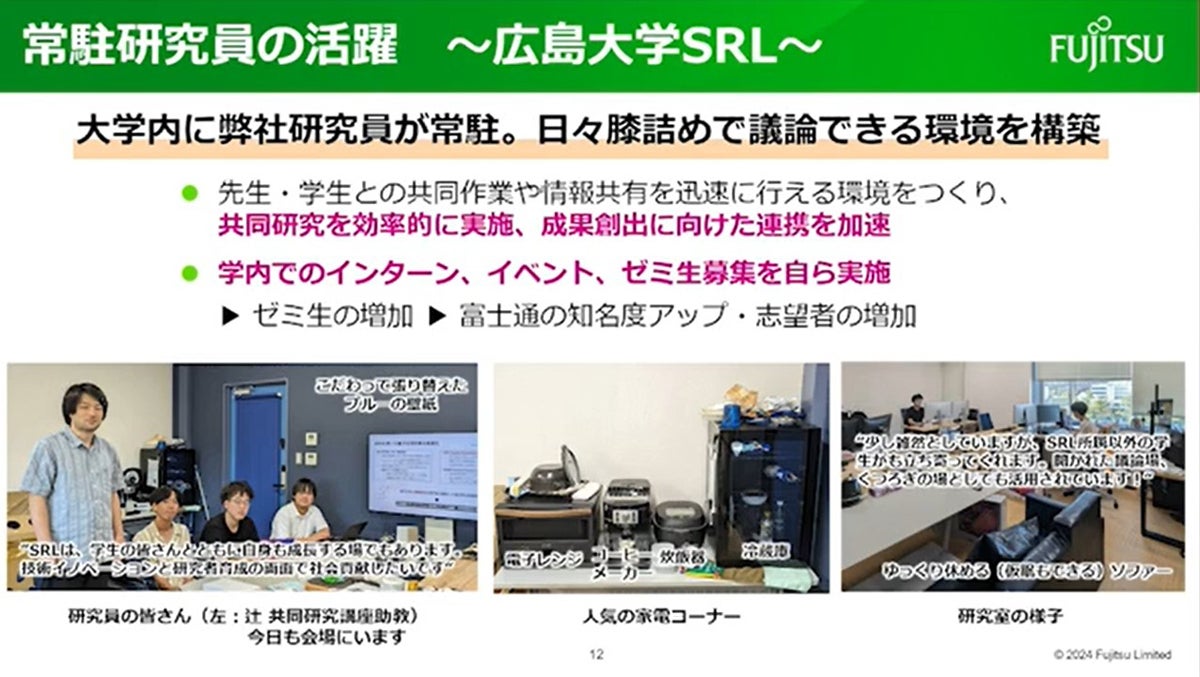

ラボでの研究に加え、人材育成においても一定の成果が出始めているそうだ。その例として、広島大学内のラボでは、大学内に富士通の研究員が常駐することで、膝を突き合わせて議論できる環境を構築。効率的な共同研究により成果の創出に向けた連携を強化した。学内でのインターンやイベント、ゼミ生の募集を研究員が自ら実施することで、ゼミ生の増加や志望者の増加につながったという。

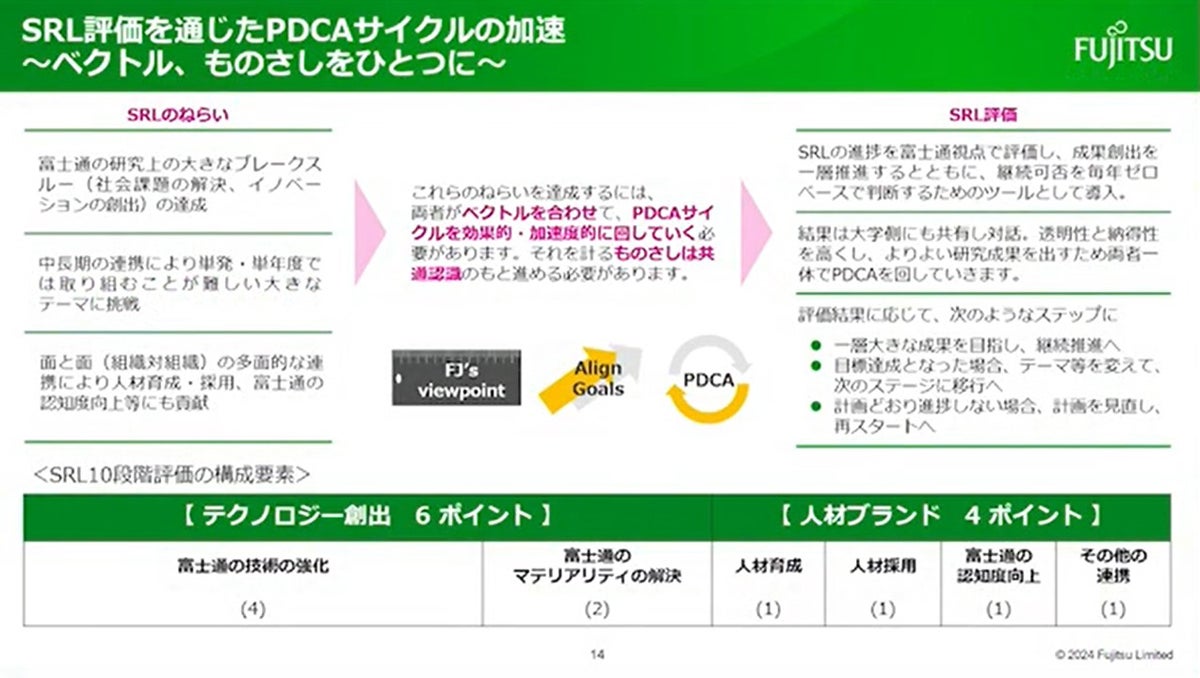

富士通はスモールリサーチラボの活動開始から2年目を迎え、新しい試みとして、評価を通じたPDCAサイクルの加速に向けた取り組みを開始した。これまで単年度で評価を実施していたのだが、より中長期的に大きな社会課題の解決に寄与するための変革に踏み切った格好だ。

「富士通と大学の先生の研究者同士の個別のパイプではなく、企業と大学が面と面で組織的に対応するために、両者のベクトルを合わせる共通の尺度を作った」と豊田氏は説明した。

国内から3大学のラボが進捗を共有

では、ここからは国内に絞って各大学のスモールリサーチラボによる取り組みを紹介する。神戸大学、お茶の水女子大学、名古屋大学が進捗を発表した。

神戸大学

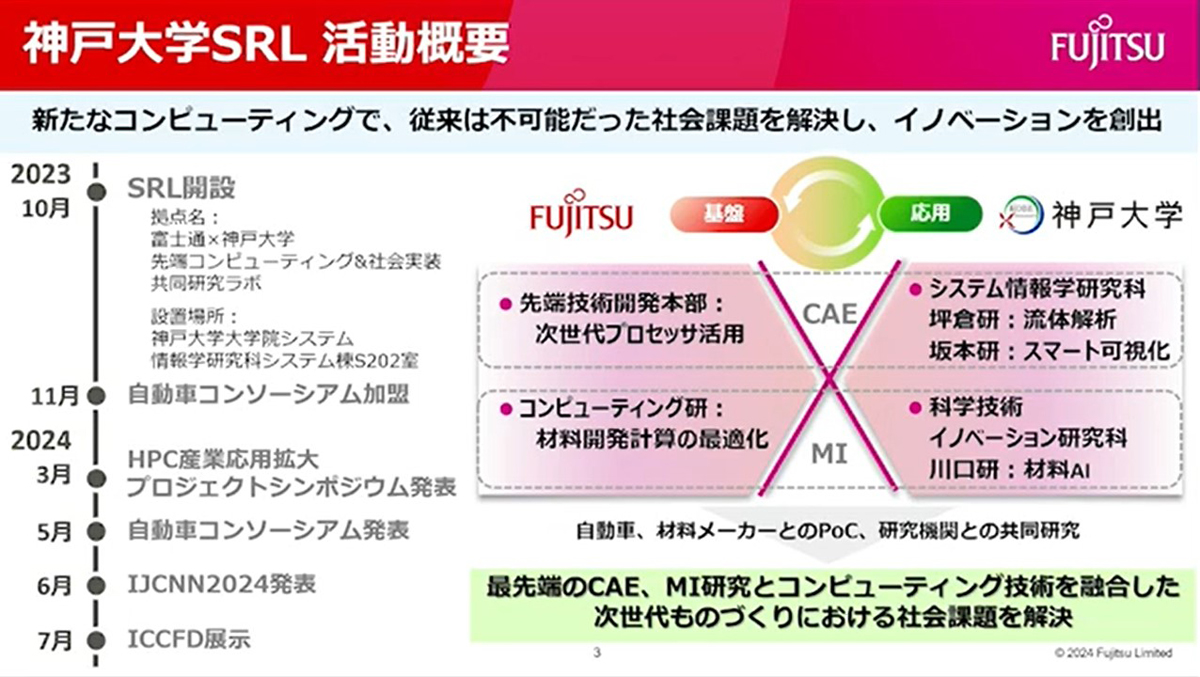

富士通と神戸大学は2023年10月、研究拠点として「富士通×神戸大学 先端コンピューティング & 社会実装共同研究ラボ」を開設した。新たなコンピューティング技術により、これまでは不可能だった社会課題の解決を目指す。

ラボでは主にCAE(Computer Aided Engineering:コンピュータ支援エンジニアリング)とMI(Materials Informatics:材料情報科学)の2つの分野で研究を進める。自動車メーカーや材料メーカーとのPoC(Proof of Concept:概念実証)などにも着手しているという。

CAE領域ではサイバー空間とフィジカル空間を融合させた新しいものづくりに挑戦する。自動車をテーマに、膨大な形状候補の中からシミュレーションによる最適な形状を提案することで、車を試作せずとも性能評価が可能となる。

MI領域では材料の性能評価にコンピューティング技術を用いて、長時間(10ナノ秒以上)のシミュレーション実現、もしくは分子動力学シミュレーションの10倍程度の高速化を目指す。具体的には、有機無機材料シミュレーション、機能性無機材料シミュレーション、シミュレーション高速化の3つのテーマで研究を進めている。

お茶の水女子大学

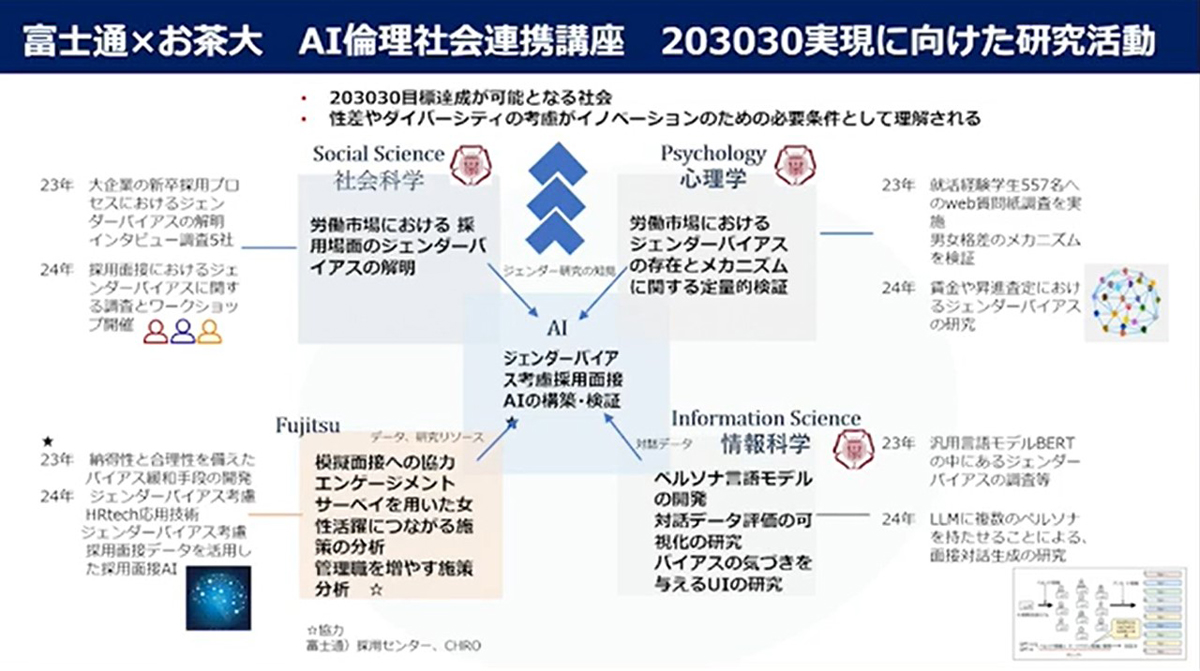

お茶の水女子大学は2022年4月に、性差の視点に基づいた研究やイノベーションを発信する拠点として「ジェンダード・イノベーション研究所」を設立した。ジェンダード・イノベーションとは、これまで男性基準で研究開発が進められてきた結果として無意識に生じてしまった性差を取り除き、性差や他の属性との交差を研究開発に組み入れるイノベーション創出を指す。

富士通とお茶の水女子大学は、キャリア全体におけるジェンダーバイアスの解明と平等施策を構築するAIの開発を目指す。2030年代に誰もが性別を意識することなく活躍し指導的地位にある人の性別が偏らない社会、すなわち「203030」を実現するとして、2020年代の早期に指導的地位に占める女性の割合が30%程度となるよう研究する。

そのためのアプローチとして、両者は女性人材育成のパイプラインにおける採用や昇進における評価方法を検討し、ジェンダーバイアスを考慮した採用のための面接AIの構築と検証に取り組む。

研究チームの調査の結果、新卒採用において採用企業側の面接官が男性に偏っていることが明らかとなった。多くの企業で評価基準とされるコミュニケーション能力、論理性、主体性などは面接官の持つ性別役割分業感によってジェンダーバイアスが生じるおそれがあるのだという。

一方の就活学生側には、性別によって評価基準が異なる交差バイアスが生じていることが明らかになった。ステレオタイプなジェンダーのイメージに合致する方が評価されやすいそうだ。加えて、女性は明確なキャリア志向性があることや、身体的魅力があること、情緒の安定性などが求められているとのことだ。

富士通はこれらの調査結果を受け、富士通のAIによるデータ分析技術とお茶の水女子大学のジェンダー研究の結果を融合し、ジェンダーバイアスの無い公平な面接を支援するAIの開発など、社会課題の解決に取り組むとしている。

名古屋大学

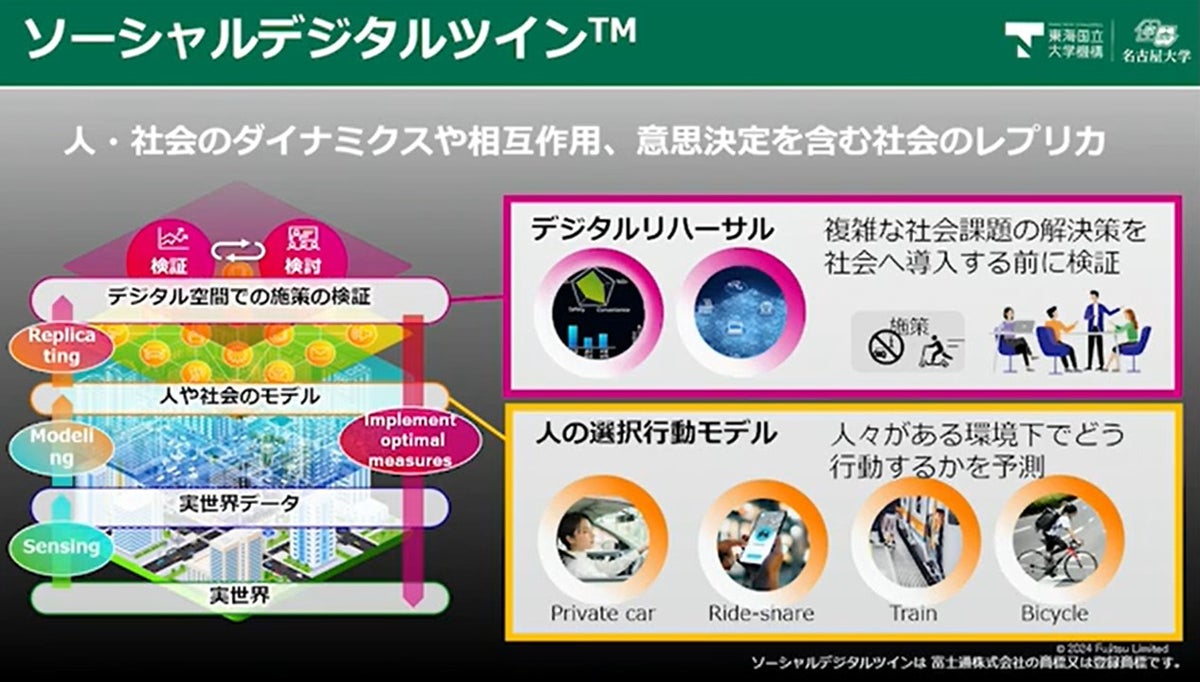

名古屋大学は人の行動や社会のモデリング技術に関する研究に取り組む。社会の中でウェルビーイングにつながる交通やモビリティをモデル化し、具体的な成果につなげる。名古屋大学がデジタルリハーサル実現のために研究する交通公道モデルは、電動キックボードのシェアリングや自動運転タクシーのように新規サービスに対する選好も表現でき、受容性を検討できるという。

一方の富士通は、デジタルリハーサル技術の活用によるモビリティサービスの受容性向上を目指す。サービスの利用経験やサービスへの信頼など、主観的な評価がサービスの受容性にどのように影響するのかをリハーサルによって分析することで、利用者を増やす施策を検討できるのだという。両者はスモールリサーチラボにおいて、人および社会のダイナミクスや相互作用、意思決定のレプリカ作成に挑む。

富士通は主観的評価とその要因を測定するためのWebアンケートを実施し、主観的評価による受容性への影響を明らかにしてモデルを推定した。さらには受容性の変化をデジタルリハーサルにより再現した。現在は具体的な実証に向けて自治体の協力を得ている段階とのことだ。