金融業界では今、AIやデータを活用する取り組みが活発だ。データ活用に不可欠なデータマネジメントについて探るべく、TECH+とデータ横丁は全6回のオンラインイベント「金融業界のデータマネジメント最前線」を開催。10月22日の第1回には三菱UFJニコス 常務執行役員の安田裕司氏が登壇し、「金融機関におけるデータ利活用とリスク管理」と題して、これまでの取り組みを振り返った。

AWSベースのデータ基盤「OCEAN」に至るまでの道のり

安田氏は三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)及び傘下の三菱UFJ銀行で経営情報統括部長、チーフ・データ・オフィサー(CDO)を歴任した後、三菱UFJニコスに着任した。ニコスにおいては、チーフ・リスク・オフィサー(CRO)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)に加え、イノベーション推進部・デジタル企画部も担当している。

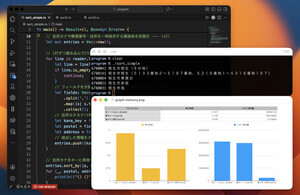

同氏がまず紹介したのがMUFGでの取り組みとなる「OCEAN」だ。金融機関では、以前からデータの活用を行ってきたが、大きな出来事として同氏は、2008年のリーマンショックを契機に誕生したBCBS 239(「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」)を挙げた。規制への遵守が求められるMUFGはガバナンスを中心に体制整備を進めてきたが、利活用の側面においても、2017年、「クラウドファースト宣言」を行う中で、Amazon Web Services(AWS)を活用したビックデータ基盤の構築に着手した。それがOCEANである。

安田氏はOCEANの導入で解決したかった課題として、情報系システムとBIツールの乱立とサイロ化、“Excelリレーによるデータ収集”、データの散在やダークデータの存在、操作性の高い整備済みデータの欠如を挙げた。これらの課題に対して、OCEANとTableau(BI)に原則一本化することで解決を図ったという。

OCEANはAWSのS3、RedShiftなどを組み合わせ、構想から約2年をかけて2019年に構築したが、実現に向けては課題もあった。

例えば同氏が「構築目的の壁」と呼ぶのは、「データ基盤は対応必須なもの(Need to have)というより、あったらいいもの(Nice to have)。つくってどうするのという疑問が常に出てくる」という課題だ。これに対して、安田氏らは”これまで5時間かかっていたことが5秒でできる”などとテクノロジーの進化を触れ込む、経営陣や社外取締役に応援してもらうなど、「粘り強くやるしかないとクリアしていった」(安田氏)そうだ。

また、「セキュリティの壁」(クラウドに情報を入れることへの不安)に対しては、「オンプレと比較して、『何が不安なのか』と心配事をブレークダウン、具体化することで評価していった」と述べた。

データ利活用促進のポイント

このようにして、データ基盤としてのOCEAN、BIツールとしてのTableauを導入し、データを利活用できる土台を整備した。

「現在、三菱UFJ銀行では、多数の行員が業務推進や会議などにおいてOCEANとTableauを日常的に使っています」(安田氏)

ポイントはクラウド技術の活用、セルフサービス化、アジャイル開発とユーザーの巻き込みだ。

基盤をクラウド上に構築することでスケールアップとスケールアウトが容易になり、チューニングなしで十分な性能が得られるなどのメリットが得られる。セルフサービス化では、「Tableauの研修を直接受けたユーザーが伝道師のようなかたちで広める」といったやり方を採ったという。開発については、ウォーターフォール型にアジャイル開発の要素を取り込み、エンドユーザーを巻き込むことでダッシュボードなどを短期間で構築できたとした。

今後については、銀行と安田氏が現在所属するカード会社であるニコスといったグループ連携を重点的に進めていく考えだ。MUFG中期経営計画においてもそれが明記されており、「データ基盤、AI基盤、BI基盤を強化していく」と安田氏は力を込めた。

AIでカードの不正利用対策を

次に安田氏は三菱UFJニコスにおけるAI活用について話した。同社では2018年に機械学習プラットフォーム・DataRobotを導入した。

「2023年の生成AIブームの前からすでにいろいろな取り組みを進めていました」(安田氏)

DataRobotの活用例として、紹介したのがコールセンターである。機械学習を利用して必要になるスタッフの数を予測しているという。

「ニコスにおけるAI活用で一番重要」と同氏が言うのが不正検知の分野だ。カードの不正利用は年々増えており、その被害額は業界全体で500億円を超えるレベルに達している。これまでは人がルールを作成したり、取引のモニタリングを行ったりしていたが、増加する不正の数やパターンには限界があった。そこで、PKSHA TechnologyとAIスコアの開発に着手。AI学習エンジンを利用して判定した後、人が確認するという人とAIの組み合わせにより、業界全体では不正被害額の増加が止まらない中、2023年にはニコスでは不正被害額を減少させた。

生成AIの活用には、横活動と縦活動の2本立てで進めているという。

横活動においては、要約、翻訳、文章作成、プログラミングと汎用性が高い4つの活用分野を全社に横展開している。

これに加えて、RAG(Retrieval-Augmented Generation)にも積極的に取り組んでいる。大和総研と提携し、文書検索サービス「IntelligentSeek」を構築。数千レベルのマニュアルを読み込ませることで、9割を超える回答精度を記録している。

縦活動とは特定の領域での活用の深堀で、大幅な効率化などを目指す。足許では、コールセンターの受電の評価や音声のテキスト化、非定型帳票のデータ化などに取り組んでいる。

AIのロードマップとしては、これまでの「活用開始」(Step 01)、「生成AI x RPA、ORC高度化」(Step 02)を経て、今後はStep 03としてAIエージェントの取り組みを進めるという。既存のAIやRPAなどのコンポーネントをAIエージェントが制御することで、「違う世界が見えてくるのではないか」と同氏は期待を述べた。

漠然とした不安を具現化する

最後に安田氏は、リスク管理と推進の両方の視点から、取り組みで重視すべきことについて話した。

リスク管理サイドに対して、「自分たちがまず使ってみなければ評価できない」としたうえで、「開発やユーザー以上に新しいことに興味を持つことが重要」だと言う。加えて、リスク管理やコンプライアンス担当者がユーザーとして、自分たちの業務が楽になるという観点で勉強することも推奨した。

推進サイドに対しては、早い段階からリスク管理サイドを巻き込むことを薦める。

「こんなことを考えているのですが、どうでしょうかといった、軽いタッチでの会話をしておくことが大事です」(安田氏)

リスク管理と推進の二者への共通のアドバイスは、「漠然とした不安の具現化」だ。「何が、誰が、と具体化していくと、打ち手も出てくる」と言い、経営者などに対しても具体的に不安を掘り下げることで理解が進むとした。また、「小さな成功を積み上げることも大切」だと話した。