10月15日から18日まで、幕張メッセで開催された総合展示会「CEATEC 2024」。2024年は以下の6つのエリアにおいて、さまざまな展示が行われた。

- General Exhibits:Society5.0の実現に向け、AIが導入された未来を見据えたテクノロジー、電子部品・デバイス、ソリューションやサービス全般のエリア

- パートナーズパーク:独自テーマを設定し、あらゆる産業・業種のパートナーとともにSociety5.0の未来社会を体現する共創エリア

- グローバルパーク:世界各国の先進的な技術やビジネスアイデアを有する企業や団体が、国ごとにパビリオンを設置し、未来への展望を表現するエリア

- ネクストジェネレーションパーク:次世代を担う新進気鋭の企業や教育機関がテクノロジーと研究成果を披露するエリア

- CEATEC 2024 25周年特別企画~AI for All~

- CONFERENCE:業界のリーダーや専門家などによる講演やパネルディスカッションが行われたエリア

本稿では、「持続可能な社会・産業を支える」をコンセプトとしたNECの展示ブースを紹介する。同ブースでは「まちの安全」「企業の安全」「現場の安全」「快適な移動」「Well-being向上」「労働力不足解決」の6つのテーマで、体験デモなどを交えながら先進技術への取り組みやソリューションが展示されていた。

以下、「まちの安全」をテーマにした防災DXに関するシステムと、「企業の安全」をテーマにしたデータドリブンによるサイバーセキュリティ経営に関するサービスを紹介しよう。

「まちの安全」 防災DX~動的情報で命を守る判断へ~

NECは、消防・防災領域で長年培った実績や知見をもとに、AIやIoT、画像解析といった最先端技術を駆使することで、災害発生前の予兆検知、災害発生時の事態の把握や関係組織との情報共有の高度化を支援し、人々が安全安心を実感できる災害に強い社会を実現することを目標としている。

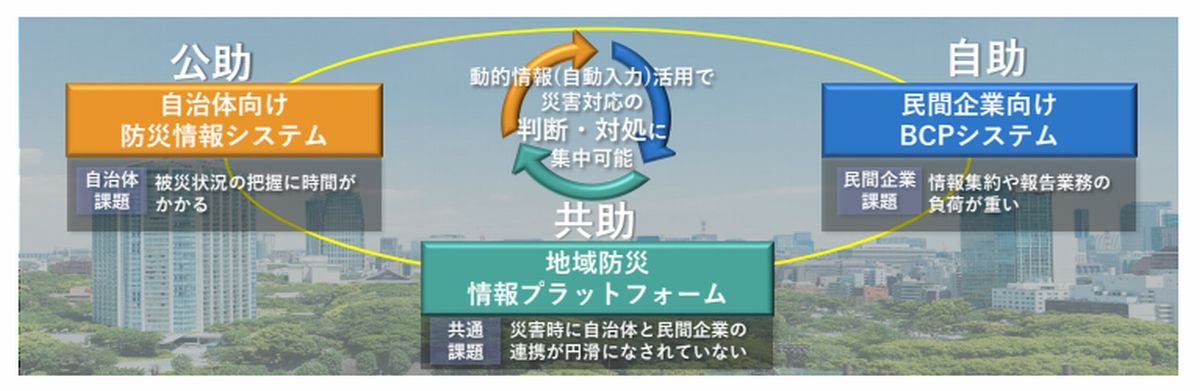

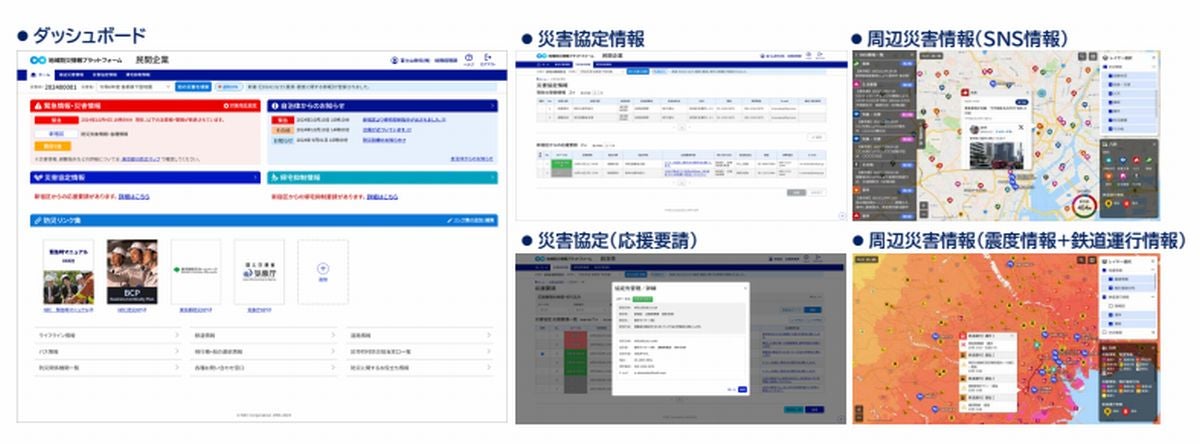

今回は「自治体向け防災情報システム」「民間企業向けBCPシステム」「地域防災情報プラットフォーム」の3点が紹介された。

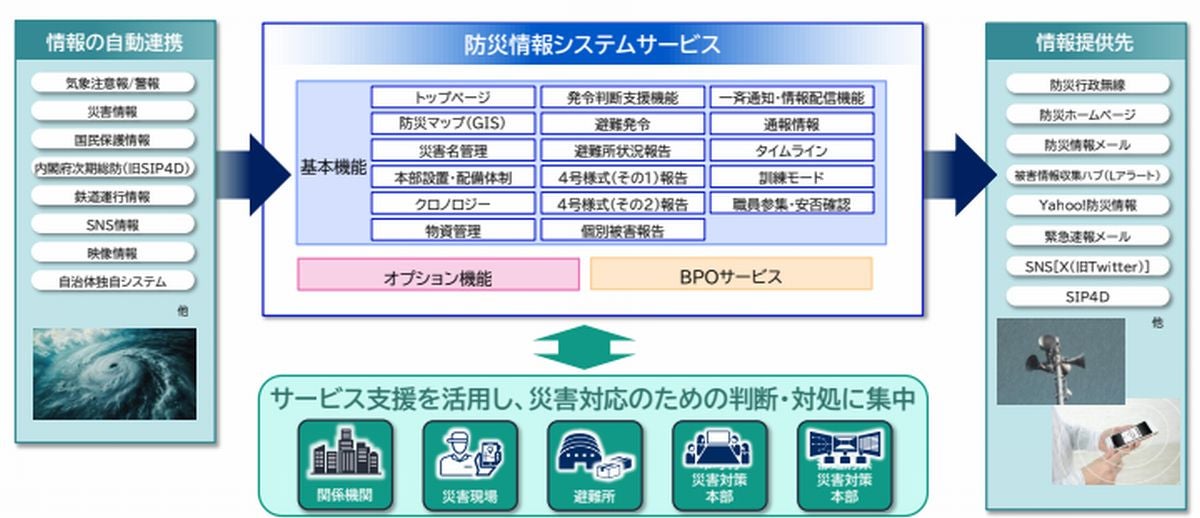

1つ目の自治体向け防災情報システムは、自治体(都道府県・市区町村)の災害対応において、被害状況を迅速に把握し、的確な応急対策、重要な意思決定を行うために、気象情報・観測情報・被害情報などを収集し、災害対策本部などでの迅速な判断・対処を行うためのシステム。

現場職員の手動による情報入力に加えて、外部の動的情報も取り込むことにより、高度な災害対応を行うことが可能。

同社は自治体向け防災情報システムの提供価値として「災害対応の判断支援」「自治体・民間企業の円滑な対応、連携の仕組みを提供」という2点を挙げている。特徴は、AI技術を活用することで、気象情報・観測情報・被害情報などの「動的情報」の収集や分析を実現することだという。

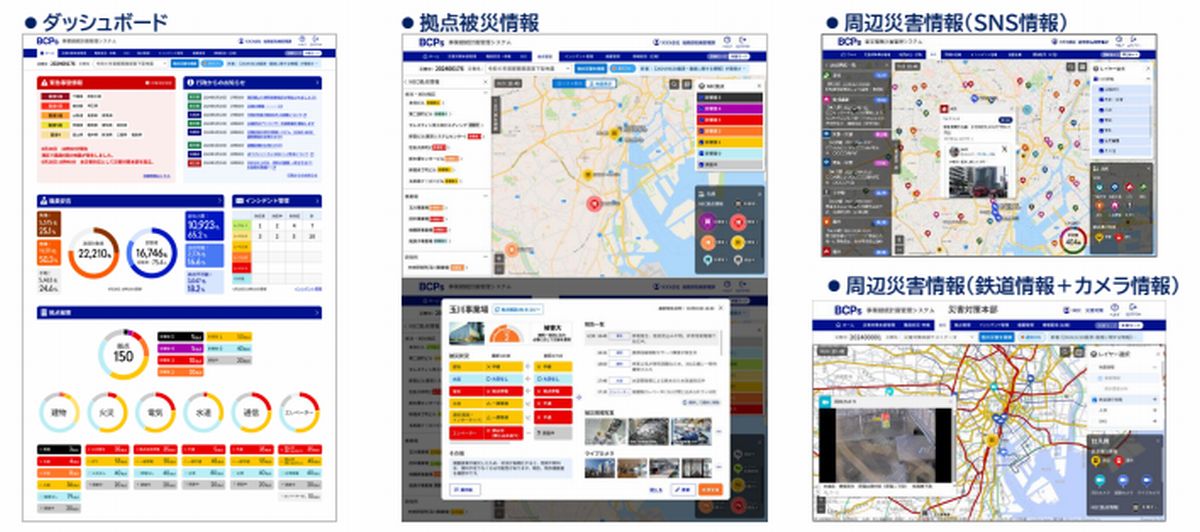

一方の民間企業向けBCPシステムは、企業の事業継続のために、従業員の安否情報、拠点や取引先の被害情報、周辺災害情報などをスピーディーかつタイムリーに収集し、集計した各種情報を分かりやすく可視化することで、災害対策本部の効果的な応急対策、経営幹部による重要な意思決定を行うことを支援するもの。

同システムは現在開発中で、手動による情報入力に加えて、動的情報も取り込むことにより、高度な災害対応を行うことが可能となっている。

同社は自治体向け防災情報システムの提供価値として「災害対応の判断支援」「自治体・民間企業の円滑な対応、連携の仕組みを提供」という2点を挙げていた。

また地域防災情報プラットフォームは、自治体と民間企業が連携するもので、物資の提供、緊急時輸送、一時滞在施設の提供といった災害時応援協定を締結した自治体と民間企業とのやりとりのDX(デジタルトランスフォーメーション)を進め、災害発生時の復旧・復興業務の効率化を支援する。

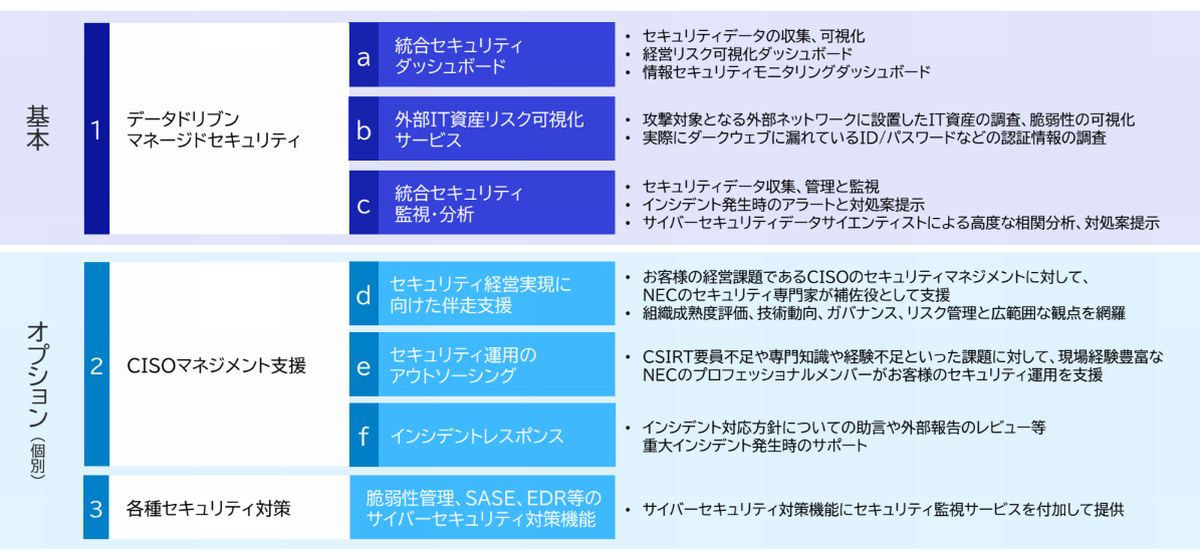

「企業の安全」 データドリブンによるサイバーセキュリティ経営

業務のDXが急速に進む一方で、2023年の下半期のランサムウェア被害の被害報告件数が2020年の下半期に対し約5倍になっているほど、経済目的でのサイバー攻撃が激化し、企業の事業継続が脅かされている。

このような背景から「セキュリティ対策を行う領域・データが拡大・複雑化する中、セキュリティ関係者にとって俯瞰的なセキュリティ経営が難しくなっている」という課題があるという。

NECでは、このような課題の解決に向け、「データドリブンサイバーセキュリティサービス」を開発した。同サービスは、加速する業務DXに追従し、分散するシステムやデータを守り続けるためには「今何が起きているか」をデータ起点で把握し、分析・対策することを可能にする。具体的には、データを起点とした可視化・分析と周辺サービスによって企業全体のセキュリティ経営を俯瞰的に認識することで、セキュリティ経営・カルチャー変革に貢献することをコンセプトに開発されている。

サービスメニューとしては、CISO向けの伴走支援・業務代行をする「CISOマネジメント支援」、脅威・対策状況を可視化することで自社の状況を一目瞭然にする「ダッシュボード」、外部に公開しているIT資産の脆弱性や社員の漏洩(ID/Pass)を調査する「外部IT資産 リスク可視化サービス」、運用支援・アウトソーシングなどの「監視/分析(SoC)」「インシデントレスポンス」が用意されている。

またNECは、自社をゼロ番目のクライアントとして最先端のテクノロジーを実践する「クライアントゼロ」という考え方のもと、先んじて課題に取り組み、そこで得た経験をリファレンスとして顧客や社会に提供する取り組みを行っている。

今回、展示されていたデータドリブンサイバーセキュリティサービスに関しても、このクライアントゼロの取り組みとして、「サイバーセキュリティダッシュボード」を導入することで、経営層から一般社員までに対し、サイバーセキュリティを「共通言語化」することに成功したという。

NECでは、「第三者評価による自社立ち位置の理解やリスクの可視化」「ガラス張りによる自律的なアクション」「組織ごとのスコア/ステータス可視化」「ランサムウェア感染リスクを6分の1に削減」といった効果が確認されたという。また、セキュリティ脅威を全社員に共有することで、全社員の危機意識の醸成し、セキュリティ部門のエンゲージメントが倍増する結果も得られたとのこと。