国立極地研究所(極地研)、統計数理研究所(統数研)、東京大学(東大)の3者は10月31日、2024年5月11日に発生し、日本の広範な地域でも観測されたオーロラについて、一般市民によって撮影された179点の画像を分析した結果、兵庫県などの低緯度の地域でもオーロラが観測できたのは、高度約1000kmという、通常よりも高い場所までオーロラが発光していたためであること、ならびに日本から見えたオーロラの色が低緯度オーロラでよく見られる赤色ではなくマゼンタ色をしていたのは、太陽光の青い散乱光が同時に見えていたためであることを解明したと発表した。

同成果は、極地研 宙空圏研究グループの片岡龍峰准教授、同・Sachin Reddy特任研究員(研究当時)、統数研 学際統計数理研究系の中野慎也教授、東大大学院 理学系研究科・理学部 地球惑星科学専攻 関研究室の中村勇貴特任研究員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

太陽は11年の活動周期を有し、2019年からは第25太陽活動周期に入っている。今周期のピークは2025年と予想されているが、すでに2024年も太陽表面の爆発現象である「太陽フレア」のうち、規模の大きなXクラスは5月以降、ほぼ毎月複数回発生しており、5月だけでも20回ほど発生している。そのため、5月11日には巨大磁気嵐が起き、オーロラは地球近傍の宇宙空間の影響を多大に受けることもあって、日本の中部地方でもオーロラが目撃される珍しい状況が生じた。

それを受けて研究チームを率いる片岡准教授は、X(旧ツイッター)でオーロラの撮影を広く一般に呼びかけることを実施。その結果、沖縄を含む日本全国からの画像が集まり、シチズンサイエンスとして初めて本格的なオーロラ観測が実現したとする。こうして集められたオーロラ画像には、不思議な特徴が2点あったという。1つは、兵庫県のように緯度が低い地域からもオーロラが観測されたこと。もう1つは、色が磁気嵐時の典型的な赤ではなくマゼンタだったということだという。そこで研究チームは今回、この2つの特徴の説明を試みることにしたという。

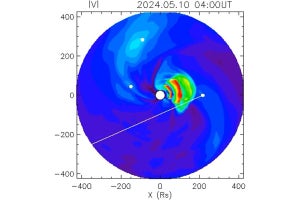

画像からオーロラの上端の仰角を求めることができた地点は179地点あり、その撮影時刻はバラバラであった一方、オーロラが発光している高度、緯度を仮定すると、これら多地点からどのくらいの高さで見えるかを見積もることが可能だという。そこで、さまざまな高度や緯度で発光した場合を考慮し、それぞれのケースがどのくらい各地点の仰角データと合っているかを比較することで、オーロラがどこで発光していたかを推定する「ベイズ推定」が行われたところ、通常のオーロラは発光高度が高くてもおよそ600kmほどであるが、今回のオーロラ上端の高さは1000km以上だった可能性が高いことが導き出されたとのことで、このことが兵庫県などの緯度の低い地域からでも、見晴らしさえよければオーロラを観測できた最大の理由だ結論づけられたとする。

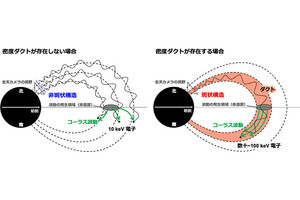

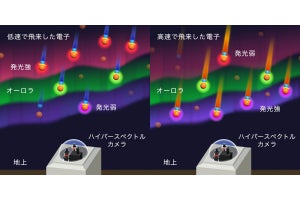

オーロラは、太陽からやって来た電子や陽子(主に電子)が地磁気に沿って両極上空で大気圏内に高速で降下し、酸素や窒素などの原子や分子と衝突することで発光する現象であり、赤の色は200km前後から500km前後の高度において、降り込む際のエネルギーが低い電子が酸素原子と衝突して同原子を励起させることで生じている。

そのため、もう1つの謎である、オーロラが赤ではなくマゼンタに見えた理由は、5月の時点では、地上は夜であっても高高度は日射域であり、太陽光の「共鳴散乱」によって窒素分子イオンの散乱色である青色が加わっていたためだと考えられるとしている。しかし1000km以上の高さには通常、共鳴散乱のもととなる窒素分子イオンは存在しない。それにも関わらず共鳴散乱が起きたのは、この時の磁気嵐によって大気が加熱されるなどして、同分子イオンが大量に舞い上がった結果が推測されという。

また、磁気嵐中の青いオーロラを説明しうるもう1つの説として、「リングカレント(磁気嵐の原因となる高エネルギーのプラズマ粒子)から漏れ出た中性粒子が、低緯度の大気に降りこむことによる窒素分子イオンの発光」というものがあることから、どちらの説が正しいのかを確かめるため、大気発光シミュレーションを用いた検証が行われたところ、中性粒子による発光は弱く、今回のオーロラと対応するとは考えにくいということが定量的に示され、窒素分子イオンの共鳴散乱の発光によるものと結論づけられたという。

なお、今回の研究は、2023年12月に発生した大きな磁気嵐の検証「北海道から目撃された異常に明るいオーロラの成因」に続き、シチズンサイエンスの重要性を示す一例となったと研究チームでは説明しており、今後もシチズンサイエンスによって、オーロラ観測や磁気嵐などの実態解明が一層進展することが期待されるとしている。