東京大学(東大)は10月24日、高速かつ高密度なストレージクラスの次世代磁気メモリとして実用化が期待されている「レーストラックメモリ」の重要な性能指標であるデジタル情報のビット操作のエラー率を決定する手法を確立したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の石橋未央特任研究員(現・東北大学 材料科学高等研究所助教)、同・中辻知教授、同・林将光准教授、産業技術総合研究所(産総研)の薬師寺啓研究チーム長(現・産総研 総括研究主幹)、日本大学 理工学部 電子工学科の塚本新教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

レーストラックメモリは、HDDと同じように、記録媒体にデジタル情報が記録されるが、この記録媒体は多数の磁性細線からなり、1つ1つの細線にデジタル情報の0と1が列になって書き込まれる。HDDやレーストラックメモリにおいて、そのデジタル情報の記録のされ方は、磁性体の磁区における磁化の向き(上向きか下向きかなど)が利用される。

HDDにおいてデジタル情報を記録したり読み取ったりするには、読み取り・書き込み機能を搭載したヘッドが記録媒体に近づいて必要な操作を行うが、その際、記録媒体とヘッドが機械的に動くことで特定のビットの読み取り・書き込み操作が行われる。

一方、レーストラックメモリでは磁性細線に電流パルスを流し、記録されている情報の列である「磁化パターン」を一斉に移動させ、特定のビットをヘッドに接近させる。この時、記録媒体もヘッドも機械的に固定されており、ビットの列のみが電気的に移動するため、HDDと比べて格段に早く情報操作が可能になるというメリットを有するという。

ただし、このビットの列を移動させる技術の開発こそが、レーストラックメモリを実用化するための課題となっており、これまでの研究により、ビットの列を移動するのに必要な電流パルスの強度や移動する速さなどが、材料に対してどのように変わるのかという点は明らかにされつつあるものの、ビット列への書き込みや移動操作の信頼性についての報告が少なく、特にビット操作のエラー率に関する情報がない状態だったという。そこで研究チームは今回、レーストラックメモリのビット操作のエラー率を決定する性能評価手法の確立を試みることにしたとする。

-

レーストラックメモリの記録媒体の模式図。赤(青)色の領域はそれぞれ磁化が反対方向を向いた磁区が表されており、情報として0と1が記録されている。細線に電流パルスを流すと、赤と青の領域が電流と同じ方向に移動する。電流パルスの長さで移動量を制御する (出所:東大Webサイト)

今回の研究では、「フェリ磁性体」を用いて作製された細線において、ナノ秒程度の電流パルスによるビットの書き込みと、ビット位置の操作が繰り返し行われた。フェリ磁性体とは、2種類以上の異なる原子から構成され、異なる原子の磁化が反平行に結合しており、その組成によっては、正味の磁化の大きさが反強磁性体のようにゼロになる磁性体のことをいう。

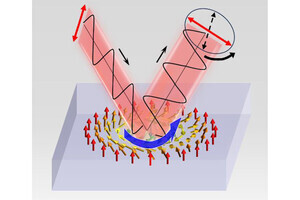

そして、磁性薄膜に対して直線偏光した光が反射すると、薄膜の磁化方向に応じて光の偏光面が回転するという効果を用いた「磁気光学カー効果顕微鏡」による観察で得られた磁区画像から、ビット位置のばらつきが求められた。その結果、同手法を用いることで、ビットエラー率を決定できることが実証されたという。

-

実験シークエンスの概念図。(i)-(iv)フェリ磁性細線へのビットの書き込みと移動、およびそれぞれの場合に対応する磁気光学カー効果顕微鏡によって得られた磁区画像が示されている (出所:東大Webサイト)

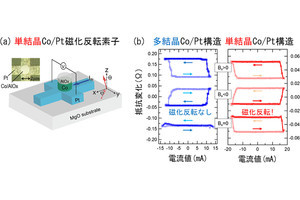

得られたビットエラー率は、調査が行われた範囲においてビット長に依存せず、隣り合うビット間の相互作用が小さいことが判明。この結果は、正味の磁化がゼロに近いフェリ磁性体の特徴が反映されていることが推測され、高密度磁気メモリに向けてフェリ磁性体が記録媒体として有効であることが示唆されたものとなると研究チームでは説明しているほか、ビット位置操作に用いる電流パルスが十分に大きい時、連続する操作のビットエラー率に相関がないことも確認されたとする。エラー率を抑制するためには、連続する操作にエラーの相関がないことが重要であり、今回の研究で得られた知見は今後のレーストラックメモリの開発に貢献するものとしている。

-

エラー率の解析結果。(a)電流パルスの大きさを変えた時のビット位置のエラーの2乗(分散)のパルス印加回数依存性。すべての場合において、ビット位置のエラーは1000回の繰り返し測定によって算出、パルス電流のパルス幅は2ナノ秒。電流パルス印加回数に対して、ビット位置のエラーの2乗が増加している。この傾向は、連続するビット操作のエラーに相関がないことが示唆されている。(b)フェリ磁性体の組成(x)が異なる試料を用いて、パルス電流が1回印加された時のビット位置のエラー率のビット長依存性。ビット長が変化しても、エラー率は一定であることがわかる (出所:東大Webサイト)

なお、研究チームでは今回の成果を踏まえ、提案された手法を用いることで、レーストラックメモリの信頼性を評価する上で重要な情報を取得でき、同メモリの開発の進展につながることが期待されるとしているほか、同メモリのコア技術である電流パルスを用いたデジタル情報のビット操作において、連続する操作のエラー率に相関がないことは、同メモリの開発において大きな利点となるという。加えて、学術的にもエラー相関の物理解明に寄与するものであり、シフトレジスタや演算素子など、新規デバイスへの展開も考えられるとした。

さらに、フェリ磁性体、あるいは同様に磁化を持たない反強磁性体を用いることで、これまでのレーストラックメモリの主流だった強磁性体の磁化に由来した困難を解決する道筋を示し、次世代のストレージクラスメモリの開発に弾みがつくことが期待されるともしている。