9月12日まで米ラスベガスで開催された「Oracle CloudWorld 2024」で、最大のニュースはAmazon Web Services(AWS)との提携だろう。Oracleはクラウド事業者でありながら、“ハイパースケーラー”とされるAWSなどと積極的に提携する戦略をとっている。

そして、11日の基調講演では、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)担当エグゼクティブバイスプレジデントを務めるClay Magouyrk氏が、オープンなマルチクラウドを実現する製品とその顧客を紹介した。

パブリッククラウドの課題はスケールアウト、スケールダウン

クラウドはこれまで、オンプレと対照的なコンピューティングやストレージの新しい使い方、あり方として位置づけられてきた。Magouyrk氏は「クラウドのビジョンは素晴らしい」としながら、「クラウド事業者は少数のリージョンしかなく、効果的にスケールダウンできない。スケールアウトも難しい」と課題を指摘した。“メガリージョン”は攻撃の対象となることが増えており、セキュリティの面でも課題があるという。

Oracleの戦略は、「顧客が必要なところクラウドが利用できること」とMagouyrk氏は語った。「クラウドはまだ早期段階に過ぎない。クラウドのメリットを得るためにクラウドの変革を続けていく必要がある」(同氏)

パブリッククラウドのリージョンを拡大するという戦略の下、現在Oracleのリージョンは計画中のもの入れると59に増えた。

OCIのメリットを享受している一社がアニメーション制作を手掛けるSkydance Animationだ。同社は「2025年までに、世界初のクラウドにあるスタジオになる」(Skydance Animation 技術担当シニアバイスプレジデント、Gregory Brentin氏)という目標を掲げ、制作にOCIを活用している。

数年がかりの制作の過程において、特に最後の2年はスクリーニングをしてフィードバックを得て修正するという作業を繰り返すが、「すぐに修正に対応するには技術が必要。技術が理由で何かができないという状態は作りたくない」とBrentin氏と述べた。

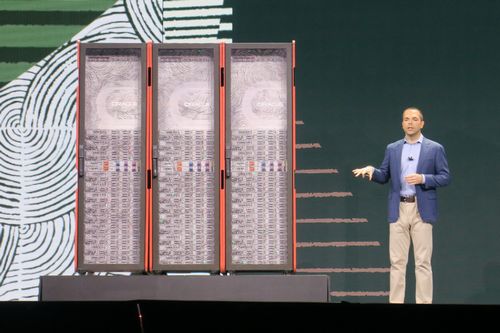

「Dedicated Region25」を発表、3ラックでクラウドリージョンを提供

さて、スケールダウンのためにOracleが提供するソリューションが「Dedicated Region」だ。顧客は自社のデータセンターにDedicated Regionをおくことで、専用のOCIリージョンを構築できる。

会期中に発表した最新の「Dedicated Region25」は、最小3ラック構成で完全なクラウドリージョンを提供できるという。これまでの最小構成は12ラックだったのが4分の1に圧縮された格好だ。「これは信じられない成果だ」とMagouyrk氏は胸を張る。

同製品は4600コア、RAM 74TB、ストレージ2.4PB、6.4 Tbpsの帯域幅、電源は14kW(3ラック)、7.2kW(6ラック)などのスペックを持つが、「長い時間をかけてハードウェアとソフトウェアの両方から新しいアプローチを取り入れることで実現した」という。

「サイズダウンに加えて、電力の最適化も行った。コア、メモリ容量、ネットワーク帯域幅、ストレージ容量を全て増やし、完全なコンバージドプラットフォームにした。あらゆるサービスを稼働できる統合されたハードウェアだ」と、Magouyrk氏は説明した。

フットプリントを柔軟にスケールできることで、これまでには不可能だった場所にもクラウドをもたらすことができるという。購入と設置も簡素化し、スマートフォンで注文して設定できる画面が紹介された。

最新のDedicated Regionは2025年に提供を開始する。

富士通がソブリンクラウド構築でOracle Alloyを選んだ理由

分散クラウドでは、Dedicated Cloud、そして顧客がOCIを提供できる「Oracle Alloy」のデータセンター数が、パブリッククラウドと同じぐらいの規模に達しつつあるという。

Oracle Alloyの顧客として登壇したのが富士通だ。富士通は4月、Alloyを同社の社会問題解決プラットフォーム「Uvance」のプラットフォームとし、ソブリンクラウドを提供する計画を発表している。

Magouyrk氏と対談した富士通 執行役員 SEVP システムプラットフォームの古賀一司氏は、Oracle Alloyについて「AIの主権を含む顧客の主権要求を満たすことができる」と評価した。

富士通が価値を見い出しているのは運用の透明性とデータの主権だ。「ミッションクリティカルなレガシーのアプリケーションの移行先として、自分でコントロールしたいというニーズがある。Alloyでは運用の透明性を実現できる。また、経済安全保障推進法の15の指定業種は国内にデータを置かなければならないなど、データのソブリニティを求めるお客様もいる」と古賀氏。ソブリンクラウドに必要な100以上の要件を全て対応しているなど、Oracleのクラウドチームの姿勢にも言及した。

Alloyベースの富士通のソブリンクラウドは、OCIが提供するAIなど100以上のサービスを備えるほか、Oracle側は日本国籍を持つサポート担当も用意するという体制を組むことができたという。

富士通は2025年4月に日本でソブリンクラウドを提供する予定だ。今後の展開としては、各国のソブリン要件を満たすクラウドを構築することも視野に入れている。それだけでなく、富士通は自社の最新の2ナノメートルARMベースプロセッサ、ソフトウェア定義の水冷システムなどの技術をOracleに提供する予定という。

「Oracle Database@Google Cloud」が提供開始

今年のCloudWorldではAWSとの提携による「Oracle Database@AWS」にスポットが当たったが、Google Cloud側でもニュースがあった。2社が6月に発表した「Oracle Database@Google Cloud」が、欧米4リージョンで提供開始となったのだ。

OCI、政府、EUソブリン、Dedicated Cloud、Oracle Database@Azure、Oracle Database@Google Cloudを入れたリージョン。これに、Oracle Database@AWSが加わることになる。

Google Cloudのプレジデントでプラットフォーム・ヘッドを務めるゼネラルマネージャーのAmit Zavery氏は、顧客の声として「マルチクラウドを求めている。多数の顧客がOracleデータベース、Oracleのアプリケーションに投資をしており、どこで実行すべきかモダナイズの方法を探っている」と紹介した。

Oracle Database@Google Cloudにより、「OracleのデータベースがGoogle Cloudのデータセンター内で実行され、共通の管理プレーンで管理できることで、シームレスに利用できるようになる」とZavery氏。

Zavery氏は、Oracle Database@Google Cloudのメリットとして、Googleの「Vertex AI」などの生成AIアプリケーションの構築が容易になる点も挙げた。さらに、Google Cloud顧客の利用が多い「BigQuery」を取り上げ、「Oracleデータベースからデータを取り出して、Lookerなどを使って構築したアナリティクスプラットフォームで活用することが簡単になった」とメリットを説明した。

Oracle Database@Google Cloudのリージョン数は、年内に3倍レベルで増やしていくという。

このように、OracleのIaaS戦略は提携戦略や顧客が自社データセンターで動かすことができるソリューションの提供が特徴だ。OracleのCTO、Larry Ellison氏はこれを「オープンなマルチプラットフォーム」とアピールする。

この方向性について、日本からの記者の取材に応じたLeo Leung氏(Oracle TechおよびOracle Cloud Infrastructure担当グループバイスプレジデント)は自信を見せて次のように語る。

「われわれは当初からマルチクラウドを信じていた。最初(Microsoft)の提携が成功したことを受け、他のクラウド事業者ともトントン拍子で提携が進んだ。なぜなら、顧客がそれを望んでいるからだ」

Leung氏は、「ワークロードの70%がオンプレで動いていると言われている。われわれが進めている提携により、オンプレで動かすしかなかったワークロードに選択肢が出てくる」とも語っていた。