京都大学(京大)と生理学研究所(生理研)の両者は8月22日、マカクザルの脊髄損傷モデルを用いて、リハビリテーションによって手指の運動機能が改善していく過程において、脳の運動前野をつなぐ大脳半球間経路が運動機能回復に重要な役割を担うことを明らかにしたと発表した。

同成果は、京大大学院 医学研究科の伊佐正教授(京大 ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi) 主任研究者兼任)、同 三橋賢大大学院生(現・同 特定助教)、生理研の小林憲太准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

手足の運動機能に関わる「皮質脊髄路」は、ヒト・霊長類で発達したとされ、特に手指などの巧緻な運動に重要とされる、脳の運動野から脊髄の運動ニューロンへと下行する神経経路のことだ。左右にあり、延髄の錐体で交叉することから別名「錐体路」とも呼ばれている。

脊髄損傷や脳卒中などによって同経路が損傷すると運動麻痺を生じ、損傷の程度によっては重度の麻痺が残り、寝たきりの原因ともなってしまうことが、医学的・社会的な問題となっている。このように神経細胞は、一度損傷を受けてしまうと再生することが難しいことがわかっている。しかし、その一方で神経ネットワークは大人になっても可塑性があり、リハビリテーション療法などによって残存した神経経路による代償を促すことで、ある程度の運動機能の改善が得られることもよく知られている。ただし、そのメカニズムの大半がわかっていない状態であることから、このメカニズムを解明することが、将来のリハビリテーション療法の発展にとって重要とされている。

これまでの研究では、片側の皮質脊髄路が損傷を受けた場合には、損傷を受けていない側の脳部位の「運動前野」の活動が上昇することが知られていた。ただし、この活動上昇が回復に貢献しているのか阻害しているのかは議論が分かれてたという。また、活動上昇がどの神経経路を介してもたらされているのかも不明のままだったとする。

そこで研究チームは今回、サルの運動前野に左右それぞれ異なるウイルスベクター(ウイルスをもとに作られているが複製・増殖能は失われている、遺伝子の運び屋)を注入し、皮質脊髄路の損傷を受けた側の運動前野から反対側(損傷を受けていない側)の運動前野に投射する神経細胞のみを、「化学遺伝学的手法」を用いて可逆的に阻害したという。

なお化学遺伝学的手法とは、神経細胞に人工的に作成された特殊な受容体遺伝子を発現させ、薬剤を投与することで薬剤が受容体に結合し、神経細胞の伝達機能を一時的に遮断させる手法である。同手法を用いると、特定の神経経路を阻害する前後において、運動機能や脳活動の比較評価を実施することで、阻害された経路の役割・機能を調べることが可能だ。さらに同手法は薬剤を使用するため、可逆的に神経活動を阻害することが可能であり、健常時・皮質脊髄路損傷時、それぞれでの運動機能を比較することもできるとする。

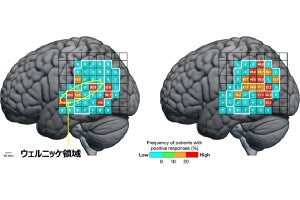

そしてその結果、健常時にはこの運動前野間の半球間経路を遮断しても、運動機能は影響を受けないことが判明。しかし片側の皮質脊髄路を損傷したサルにおいて、回復早期の段階でこの半球間経路を遮断すると、回復していた運動機能が再度悪化することが確認された。

また皮質脳波活動の記録・解析から、健常時ではこの半球間経路を遮断した場合には投射先(反対側の半球)の運動前野の神経活動が上昇するのに対し、損傷後の回復早期においては、半球間経路の遮断によって投射先の神経活動が低下することも明らかにされた。これらの結果は、通常抑制的に働く運動前野間の半球間経路が、損傷後の回復過程においては促進的に働き、普段は運動に関わっていない側の運動前野を活性化することで、運動機能の回復に寄与していることが示されているという。

今回の研究で示されたように、中枢神経損傷後には損傷を免れた神経経路が機能を変化させ、障害された機能の回復に関わると考えられるとする。研究チームは今後、脳梗塞など、今回とは異なる中枢神経部位での損傷によって回復に関わる経路やメカニズムを調べ、損傷部位による相違点や、共通する回復機構を解明していきたいと考えているとした。

また、今回は運動機能回復に関わる半球間経路を遮断することでその役割が解明されたが、今後は化学遺伝学的手法や、あるいはより低侵襲的な脳刺激法などを用いて同経路を賦活化させることで、運動機能回復を促進できるかどうかも調べたいとしている。従来のリハビリテーションに加え、標的経路を賦活化するような脳刺激法を組み合わせることで、これまで深刻な後遺症を残してきた重度の中枢神経損傷に対する神経リハビリテーション療法の発展が期待できるとしている。