筑波大学と長岡技術科学大学(長岡技科大)は8月8日、ストレスを数値化する新たな手法として、「統合情報理論」を用いて生体信号を包括的に評価する方法を開発し、ストレスが退屈している緩徐と強く相関することを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、筑波大 システム情報系の新里高行助教、長岡技科大 技学研究院 情報・経営システム系の西山雄大准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、物理・生命科学・地球科学などの幅広い分野を扱う学術誌「iScience」に掲載された。

-

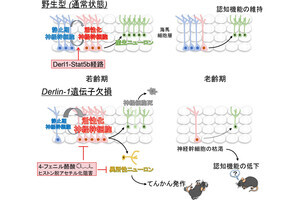

今回の研究に用いられた実験手法と主な結果。(左)実験の手法。(右上)生理データ(心拍:ECG・発汗:EDAの2点と脳波正中3点:Fz、Cz、Pz)のネットワーク構造(左)と実際の生理データの時系列(右)。(右下)主観的アンケートとストレス指標ΦMIP(統合情報量)の相関関係。左の難しい課題は退屈しない一方で集中・興奮などの覚醒度が高い状態。右の簡単な課題は退屈と相関する一方で、集中・興奮などの覚醒度はニュートラルな状態であることを意味するとした(出所:筑波大プレスリリースPDF)

ストレスは、自律神経や脳の伝達物質、神経活動、環境などが複雑に絡み合う現象であり、ストレス刺激を受けている時の身体的な変化(客観的生理データ)と主観的なストレス評価はしばしば食い違うことがある。従来の研究では、血圧や発汗、脳波などの単一的な指標を用いてストレス度合いを評価しようとしてきたが、これらは必ずしも安定した結果を提供するものではなかったという。そこで研究チームは今回、近年、脳科学で注目されている統合情報理論を用いて、より包括的なストレス評価に取り組むことにしたとする。

統合情報理論は、本来、多点で測られる脳波のどこがどれくらい「一体」になっているのかを見積もることで、意識の度合いや状態を数理的に評価するために提唱されたものだ。そのため、時間の経過に伴って変化するシステム一般に対して応用できる可能性を秘めているという。研究チームではこれまで、同理論に基づき、身体錯覚の尺度として有用であることなどを示してきたとする。

今回の研究では、ストレス時の身体的変化を測定するため、被験者(男性15人・女性5人・22~30歳・日本人)に難易度の異なる計算課題をパソコン上で30分間解いてもらう実験が実施された。計算課題は一時的なストレスを引き起こすストレッサー(外部刺激)としてよく用いられるもので、難易度により以下の3種類がある。

・低難易度課題:3秒ごとに表示される1桁の足し算を解く

・中難易度課題:1桁の足し算を自分のペースで解く(解答直後に次の問題が表示される)

・高難易度課題:3秒ごとに表示される2桁の足し算を解く

計測対象は、身体状態を特徴付ける自律神経系指標(心拍・発汗の2点)と、脳状態を特徴付ける中枢神経系指標(脳波正中3点)からなる比較的小さな身脳システムだ。課題実施中のこれらの身体と脳の反応に統合情報理論を適用することで、課題の難易度(ストレスの程度)に応じてシステムの統合度がどのような変化をしているのかが調べられた。もし、ストレスがより意識的な作業を伴うならば、身体と脳の相互作用は増加して統合度が高まることを意味しているという。

その結果、中難易度課題では最も低い統合度、高難易度課題ではそれよりも高い統合度が得られたとした。このことは、被験者が中難易度課題に対して能動的に振る舞うことができる(好きなペースで課題に取り組める)一方、高難易度課題に対しては、受動的に振る舞わざるを得ない(解けない課題をやり続ける)ためと考えられるという。また低難易度課題に関しては、高難易度課題以上の統合度を示すことが発見された。つまり、課題が簡単すぎる場合、多くの時間を「何もしないことを強いられている」状態になっていることを意味するとした。

さらに、課題に対する緊張感、努力、集中、疲労感、いらだち、退屈さ、うんざり感といった被験者の主観的な感情の程度が、アンケートを用いて調べられた。生理データから得られた指標と、この心理的な指標が比較されたところ、今回の研究が提案する新指標は「退屈」の項目と強い相関を示すことが明らかにされた。

同時に、このような退屈との相関関係は、生理データ単体(心拍・皮膚温度・皮膚電気抵抗)では得られないこともわかったとする。この結果は、この新指標が、ストレスにおける退屈の感情を数値化できるだけでなく、「退屈」という感情が主観的なストレスの基盤となっている可能性を示唆しているとした。

退屈しやすい傾向にある人は、害を及ぼすような刺激をあえて選択することもあるという。このことは、退屈によるストレスをうまく処理する必要性があることを意味しているとした。

今回の研究成果は、従来のストレス評価方法の限界を克服する新しいアプローチを提案するだけでなく、ストレス下における退屈状態の重要性が示されているとする。今後は、さらに多くの被験者を対象に、よりさまざまなストレス状況での評価や、個人間のストレス反応の違いを明らかにする必要があるという。また、この方法を応用することで、労働環境や教育現場などでのストレス管理にも役立つことが期待されるとしている。