東京大学(東大)は8月5日、反応中に失活しても外部エネルギーを加えることなく、自発的に自己修復する触媒の開発に成功したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の北之園拓助教、同・小林修教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、「Journal of the American Chemical Society」に掲載予定。

触媒は、高活性・高選択性・長寿命の三要素において優れていると、高性能であるとされる。中でも長寿命は、環境問題の観点からも現代社会において極めて重要な要素とされている。もし、反応中に失活しても外部エネルギーを加えることなく自発的に自己修復する触媒があれば、理論的には半永久的な寿命が実現されるという。しかし、これまでそのような触媒は実現されておらず、“夢の触媒”と考えられてきたとする。

たとえば、医薬品や高分子、機能性化学品などの合成にしばしば用いられる「キラルルイス酸」は、有機化合物や水分子などに含まれる酸素、窒素、硫黄原子などのルイス塩基と反応することで失活し、触媒のターンオーバー数や選択性が低下してしまう。それに対し、「スカンジウム」に代表される金属イオンのルイス酸性は水和状態で発揮されるため、その問題を解決するためには、活性と選択性を高水準で維持しつつ、加水分解などの触媒の劣化に対処する必要があるとする。

そうした中研究チームは、有機溶媒も界面活性剤も使わない有機合成手法である「有機合成アクアケミストリー」(研究チームによる呼称)に着目し、高活性と長寿命を両立した触媒の開発に取り組んでいる。2年前には、触媒の固定化(不溶化)技術と組み合わせることで、加水分解の抑制を発表しており、今回の研究では、より精緻な構造設計が必要となる小分子戦略に取り組むことにしたという。

まず、高いルイス酸性を維持しつつ加水分解を抑制する手法として、キラルな分子骨格に対アニオンを結合させた「アニオン性配位子」が新たに設計された。金属のルイス酸性は、対アニオンによっても左右される。金属イオンとの配位が弱いほどルイス酸性が高くなる一方、水和構造が安定になるため、加水分解のリスクが高まるという。

そこで今回の設計では、双性イオン構造による安定性の向上と加水分解生成物の不安定化を利用し、加水分解の抑制を目指すことにしたとする。この「緩衝作用」(系に酸または塩基が少量加えられても、それによるpH変化を相殺して平衡を維持しようとする働きのこと)は、自己修復機能と捉えることができるとする。なお、自己修復には通常、外部エネルギーの活用が必要であるが、今回の分子設計ではエネルギー供給を必要としない自発的なプロセスで進行する点が特徴となっている。

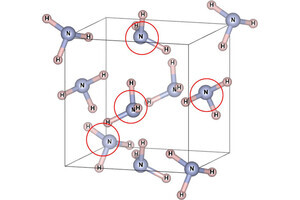

設計に基づき、アニオン性配位子と原子番号21のレアメタルで希土類元素(レアアース)の「スカンジウム」からなる錯体が合成された。その三次元モデルからは、アニオン部位がスカンジウムの第二配位圏に位置しており、配位水との水素結合が構造の剛直性と安定性に寄与していることが示唆された。また、スカンジウムのルイス酸性は、キラルな分子骨格とアニオン部位とをつなぐリンカーの長さによって調整可能であることも突き止められた。

-

設計したスカンジウム錯体の基本骨格(左)とその水中構造モデル(右;n=3の場合)。黄色はSc、黄緑色はC、青色はN、赤色はO、白色はH、橙色はSを指す。最適条件では、さらに4,4’位に長鎖アルキル基を導入して攪拌効率を向上させた(出所:東大Webサイト)

このキラルスカンジウム錯体の耐久性を評価すべく、回収・再使用実験を行ったところ、10回使用後も触媒活性が維持されていることが示されたという。滴定実験の結果からも、この錯体が緩衝作用を示すことが証明された。

今回の研究は、分子設計による触媒劣化対策の概念実証研究であり、この成果はさまざまな金属触媒への応用が期待されるとしている。