宇宙航空研究開発機構(JAXA)と情報通信研究機構(NICT)は6月27日、欧州宇宙機関(ESA)と共同開発し、日本時間2024年5月29日に打ち上げられた雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星(和名:はくりゅう)に搭載された、JAXAとNICTが共同開発したW帯(94GHz)における衛星搭載ドップラーレーダの「雲プロファイリングレーダ」(CPR)の初観測画像を6月13日に取得し、日本の東の海上にある梅雨前線上の雲域を観測して雲の内部を捉え、宇宙から雲の上下の動きを測定することに成功したと発表した。

-

CPRのレーダ反射強度(左)と、ドップラー速度(右)の高さ分布を3次元的に示した図。雲の水平方向の分布は、気象衛星「ひまわり9号」データが利用されている。ひまわり9号のデータは気象庁から提供を受けたもの (C)JAXA/NICT/ESA(出所:JAXA Webサイト)

「はくりゅう」は、JAXAがCPRの開発、地上システムの開発・運用、データの提供を、NICTがCPRの性能評価、CPRデータの地上処理アルゴリズムの開発を、ESAがCPR以外の搭載3センサの開発、衛星システムおよび地上システムの開発・運用、データの提供をそれぞれ担当して共同開発された。

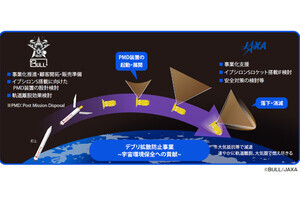

日本時間2024年6月13日13時36分ころ、「はくりゅう」はCPRを用いて、日本の東の海上にある梅雨前線上の雲域を捉え、高度約13kmに達する雲分布を捉えた。これにより、宇宙から雲の上下の動きをドップラー計測によって測定することに成功。また高度約5kmより下の高さでドップラー速度が下方向に大きくなる特徴が確認できたという。これは雨滴の速い落下速度が示されていることが考えられるとした。

こうした観測は、これまでは地上レーダや航空機レーダでしか得られないものだったが、どちらも観測域が限定的なことが課題だった。しかし、CPRを衛星に搭載したことで、地球全体を均一に観測することができるようになったのである。

雲粒が降雨へ成長する雲・降水過程は、豪雨などを予測する数値気象モデルや将来の気候を予測する数値気候モデルで重要な役割を果たしている。「はくりゅう」のCPRにより、梅雨前線をはじめとしたさまざまな雲域における観測をできるようになったことで、今後観測データを増やすことで、雲粒が降雨へ成長するメカニズムの理解を進めて数値モデルの雲・降水過程を改良することで、予測精度を向上させることが期待できるとした。

-

気象衛星ひまわり9号の雲画像(左)と、2024年6月13日12時の実況天気図(右)にそれぞれ「はくりゅう」の軌道を重ねたもの。右図は、気象庁「天気図」を加工して作成されたもの (C)JAXA/気象庁(出所:JAXA Webサイト)

また、雲が気候システムに与える効果は、雲の高さや重なり方、雲の種類などにより大きく影響されるため、CPRにより、上下の動きも含めて雲の高さ方向の情報を世界規模で計測することで、雲が気候変動に影響する仕組みの解明にも貢献できるとしている。

CPRは現在、初期機能確認の最中であり、今後およそ6か月に渡って確認作業を継続した後、定常的な観測運用へ移行すると同時に、データ提供をJAXA G-PortalならびにESA Webサイトから開始する予定としている。

また、現在はCPRの初期機能確認中につき、校正されていないため、観測値の指標には数値を入れた状態で発表されていない。この数値は、今後CPRの校正を進めていくことで決定する予定としている。

なお、「はくりゅう」にはCPRを含めて合計4種類のセンサが搭載されており、CPR以外の3種類(大気LiDAR「ATLID」、多波長イメージャ(プッシュプルーム方式スキャナ)「MSI」、広帯域放射収支計「BBR」)はESAの開発によるもので、現在、同機関によって初期機能の確認作業が進められている。CPRとそれらのセンサを複合した画像についても、後日状況を報告するとしている。そして今後は、こうしたCPRの観測データを用いた研究を大学・研究機関と共同で進めていくことにより、雲が気候変動に影響する仕組みを解明し、気象予測や気候予測の精度向上への貢献を目指すとしている。