名古屋大学(名大)は6月27日、種ごとに異なるリズムを持つ求愛歌などを利用して同種のパートナーを選ぶショウジョウバエにおけるリズムの聴き分け能力の変化について、過去の音経験によって「求愛歌」のリズム識別能力が向上する脳の仕組みを解明し、2種類の神経細胞が互いに接続しあうという特徴的な形の神経回路が、この能力向上を担っている可能性があることを明らかにしたと発表した。

同成果は、名大大学院 理学研究科・トランスフォーマティブ生命分子研究所の上川内あづさ教授、同・井本圭亮大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、物理・生命科学・地球科学などの幅広い分野を扱う学術誌「iScience」に掲載された。

動物は、生まれた後の経験によって音を識別する能力やそれを担う脳機能が柔軟に変化するが、その仕組みの多くは謎に包まれている。ただし、ヒトの言語学習や鳥の歌学習をモデルとしたこれまでの研究により、音を識別する能力の変化に関与する脳の領域が明らかになってきている。さらに鳥の歌学習では、抑制性の「γ-アミノ酪酸」(GABA)や興奮性の「ドーパミン」などの神経伝達物質が関与することも示唆されていた。

ところがヒトや鳥類では、脳が巨大だったり遺伝子操作がしづらかったりするなどの理由により、これまでは個々の神経細胞に着目した研究が進めづらかったとのこと。そこで研究チームは今回、脳研究において広く使われているモデル生物「キイロショウジョウバエ」(以下、ハエ)に着目して、この謎に挑んだとする。

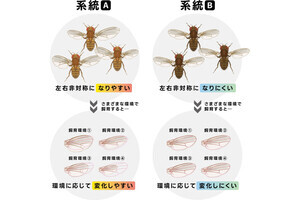

ハエのオスは求愛時に、求愛歌と呼ばれる羽音を奏でてメスにアピールし、メスがその音を気に入れば交尾となる。求愛歌のリズムはハエの種によって異なり、メスは同種のリズムや、それに近いリズムを持っている求愛歌を好む。研究チームは以前の研究で、サナギから羽化した後のハエに同種のリズムを持つ求愛歌を聴かせ続けると、同種のリズムの歌をより良く選べるようになることを解明していた。この音経験に依存したリズム識別能力の向上という現象は「歌識別学習」と呼ばれ、GABAの関与が明らかになっていたものの、どのような神経機構がGABAによる調節を制御するのか、その仕組みは不明だったという。

-

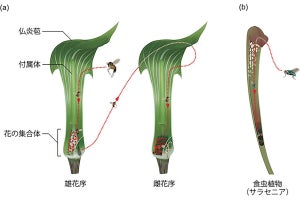

(A)求愛中のハエ。オス(♂)は片方の羽を震わせて求愛歌を発して、メス(♀)にアピール。(B)求愛歌を構成する音のリズムは、種によって異なる。今回の研究で用いられたキイロショウジョウバエは、他の種類のハエに比べて速いリズムの歌を奏でる(出所:名大プレスリリースPDF)

-

ハエの歌識別学習。同種のリズムを持つ求愛歌を聴き続ける、という学習を行ったハエは、学習していないハエよりも、歌識別能力が向上する。Li, X., Ishimoto, H., and Kamikouchi, A.eLife 7(e34348), 2018 より(出所:名大プレスリリースPDF)

そこで今回の研究では、ハエにおいて細胞の性分化に寄与する転写因子「doublesex」(dsx)を発現する神経細胞に着目し、脳の片側で4つしかない抑制性の神経細胞群「pCd-2」が発見された。そこでdsxを発現するGABA作動性神経細胞群で、GABA産生を担う酵素の発現を抑制したところ、歌識別学習が消失したという。これは、pCd-2神経細胞からのGABAの放出が、歌識別学習に必要であることが示唆されているとしている。

続いて、pCd-2神経細胞から放出されるGABAをどの神経細胞が受け取るのかを調べるため、ハエの脳のコネクトームデータベースによる探索が行われた。その結果、神経細胞群「pC1」が、pCd-2神経細胞群と直接シナプス接続することが発見された。また逆に、pC1もpCd-2へとシナプス接続していたという。

これまでに、メスのpC1はオスからの求愛シグナルを統合し、交尾を受け入れるかどうかの意思決定を担う興奮性の神経細胞であることが報告されている。また研究チームは以前、pC1が歌識別学習に必要であることも発見済みだ。今回の結果は、pC1とpCd-2が共に歌識別学習に必要な神経細胞として、興奮性と抑制性のシグナルを互いに伝え合う、という特徴的な形の神経回路を作り、歌識別学習を制御することが示唆されているとする。

次にpCd-2の制御因子を探すため、さまざまな神経伝達物質の受容体の発現を遺伝子操作法を利用し抑制したとのこと。その結果、dsxを発現するGABA作動性神経細胞群における、「GABAA受容体」とドーパミン受容体「Dop1R2」の発現が、歌識別学習に必要であることが発見された。これにより、GABAとドーパミンが音経験に応じてpCd-2の機能を制御することで、歌識別学習を成立させているというモデルが提案されたとした。

今回の研究により、音を識別する能力を経験に依存して変化させる脳の柔軟な仕組みを支えるメカニズムが、単一の神経細胞レベル、という高い精度で初めて解明された。研究チームは今回のハエを用いた研究成果をもとに、今後、発見された神経細胞群を軸として、歌識別学習を制御する脳の仕組みの全体像を明らかにできることを考えているとする。

さらに今回の成果は、「経験によって音を識別する能力やそれを担う脳機能が変化する」という、動物が示す脳の可塑性に共通する一般原理の抽出や、多様性の理解に対しても大きく貢献することが考えられるとしている。