ArasはPLM(製品ライフサイクル管理)ソリューションの「Aras Innovator」を提供し、情報のサイロ化解消を支援している。特に製造業で導入が進んでいるPLM。2021年には「Aras Innovator SaaS」というクラウドサービスも提供し、今後はAIの活用にも注力するという。

そこで、自社イベントのために来日した、米Aras CEO ロッキー・マーチン氏と日本法人(アラスジャパン)社長で、米Aras 日本リージョンオペレーション担当 副社長の久次昌彦氏に、ビジネスの現状と今後の展開を聞いた。

御社のビジネスの現状を教えてください。

マーチン氏:弊社が注力しているのは、ユーザーがPLMやデジタルスレッドアプリケーションを構築できるようなプラットフォームを提供していくことだ。

(注)デジタルスレッド:製品に関する情報を互いに関連づけることにより、製品ライフサイクルの中をいつでも遡り、製品開発の要件定義をはじめ、システム設計、意思決定の意図や経緯、製品構成(設計、製造、サービスなど)、出荷・運用中の製品の状態などのデータ、その他、その製品を構成するすべての情報へのアクセスを可能にすること。

ビジネス拠点ごとの割合は北米が約40%、残りがヨーロッパと日本で、ほぼ同等といった形になっている。やはり、日本の市場のユニークな点もあり、日本で成功できたと思っている。

産業別では、自動車産業や防衛が大きなウエイトを占めているが、他にもハイテクであったり、電気といった産業もいいバランスになってきている。新興市場もわれわれの成長の要になっており、具体的には、医療機器やレッドブルのようなコンシューマー向けの消費財などだ。

日本市場の割合が27%というのは、グローバル企業としては比率が高いと思いますが、その理由は何でしょうか?

マーチン氏:日本の会社は、弊社のアプローチや製品に、かなりマッチしているというのが理由としてある。日本の製造業に共通しているのは、ソフトウェアを使う際に、自分たち固有のビジネスニーズにフィットするように、コンフィグレーションを行ったり、特殊なアプリケーションを開発し、標準装備だけに甘んじない傾向がある点だ。そういうこだわりの部分が、われわれの設定を柔軟にできる部分がフィットしていると思っている。

自社の強みや差別化ポイントは、何だと考えていますか?

マーチン氏:差別化ポイントは5つある。

最初のポイントは、デジタルスレッドだ。PLMを提供する企業でデジタルスレッドを提供しているのは、われわれだけではないが、われわれは、すべてのライフサイクルを包括的につなげていける唯一の会社だと思っている。

2つの目の差別化ポイントはオープンな点だ。さまざまなベンダーによるソリューションや、自社で製作したものなども含めて、異なるものが存在する環境の中で、しっかりとオープンな接続性を担保している。さらに、デジタルスレッドを使って、データをしっかりつなげていくことを重視している。他社でも、オープンなデジタルスレッドを提供しているところはあるが、その場合、「すべてのポートフォリオの製品を買ってください」といった話になるかもしれない。

3つ目の差別化要因は、適用性にある。他社の場合は、「持っているソリューションの機能に会社のプロセスを合わせてください」というスタンスだが、弊社の場合、会社さんのビジネスプロセスや仕事のやり方に合うように設定できるようにしている。また、製造業は市場に製品を投入しているが、そういった市場も刻一刻と変化している。PLMは、そういった顧客の状況に合わせて変化させ、適用し、設定を変えられるようなものではなければならないと考えている。

4つ目の差別化要因はスケーラビリティだ。もちろん、PLMのサプライヤーとして弊社だけがクラウド、SaaSを提供しているわけではない。しかし、オンプレミスで提供していたオープン性や柔軟性、適用性をクラウドサービスでも提供できているのは弊社だけだと思っている。

そして、5つ目の差別化要因は、コミュニティの考え方だ。われわれの真の強みというのは、プラットフォーム上でアプリケーションを開発しているコミュニティ、すなわちアプリケーションディベロッパーであったり、SIerであったり、パートナー、顧客から来ると信じている。

コミュニティは、「Build with Aras」というスローガンのもと、プラットフォーム上で開発した経験値を活かしながら、共に成長できるような環境を醸成している。

久次社長は、日本でリープフロッグ現象(技術的に遅れていたものが、一気に飛び越えて最新の技術に到達する現象)が起きるとおっしゃっていますが、その理由を教えてください。

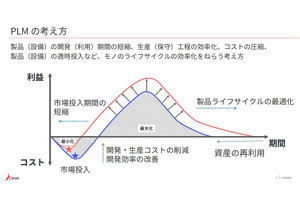

久次氏:ITを使ったデジタル化には、デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーション(DX)という流れがある。その中で、デジタイゼーションは、何らかのアナログなやり方をデジタル化していこうというものだ。CADの3次元化で日本の企業は立ち遅れたというのが業界の認識だと思う。日本の製造業のデジタル化の遅れは、かつてはあったが、ものづくりというのは企画から始まって、設計して、量産が始まるまで、いろいろな部門に渡って情報を伝えていかなければならない。ものづくりの情報を部門を超えて一元管理しようというのがPLMだ。

デジタライゼーションというのはプロセスをITを使って改善していくもので、日本は、PLMである「Aras Innovator」の導入において、北米やヨーロッパと比べて成功していると感じている。なぜ成功しているかというと、規模感が違うためだ。日本は万を超えるユーザー導入を実現している企業が二桁以上あり、自分のプロセスにITをできるだけ合わせて、自分たちのプロセスを強化していくという導入の仕方をしている。それが、PLMの成功につながっている。

デジタライゼーションの準備が整っている日本の企業は、中国や韓国を飛び越えて、製造業として世界一になれるチャンスがある。なぜなら、次のデジタルトランスフォーメーションは、AIを使って新しいイノベーションを起こしていくという方向性だからだ。大規模言語モデルがPLMの中にあって、プロセスをつないで構築することができる準備が日本企業は整っているので、リープフロッグ現象が起こると思っている。