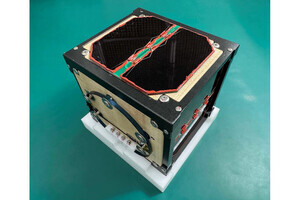

新日本電工は6月25日、同社の「二酸化バナジウム系潜熱蓄熱材料」が、関西大学(関大)、福井大学、名城大学、アークエッジスペースの4者が中心となって共同開発した100mm×100mm×113.5mmの1Uサイズ(軌道上での太陽電池パドル展開時は309mm×204.5mm×113.5mm)・質量1.32kgのキューブサット(超小型人工衛星)「DENDEN-01」の「衛星用電源温度安定化デバイス」として採用されたことを発表した。

人工衛星の中でも100kg未満の衛星は超小型人工衛星と呼ばれ、その中でも1辺100cmの立方体を基本構造として規格化されているのがキューブサットである。キューブサットは、キット化されたコンポーネントの普及によって迅速な開発が可能であり、コスト効率が高いことから、その打ち上げ数は年々増加傾向にあり、またこれまでは衛星開発を通じた教育や技術実証などが主目的であったが、近年は民間企業による開発も活発化しており、リモートセンシングや衛星通信など、宇宙ビジネスを担う重要な役割を果たすようになってきている。

その利便性とコストの安さから注目を集めるキューブサットには、ビジネスとしてのさらなる活用に向け、高機能化と信頼性の向上が求められており、衛星に搭載される各機器に対しても高品質かつ安定した電力の供給技術が求められるようになっている。

しかし、キューブサットは軽量コンパクトという長所がある一方、発電容量に限界があることに起因する消費電力の制限や、熱容量が小さいことに起因する宇宙空間の急激な温度変化の影響を受けやすいといった課題がある。地球周回軌道で運用されているキューブサットの電源温度の解析からは、比較的低温に推移する傾向が確認されており、中には-15℃に達するケースも確認されたこともあるという。このような低温環境では、電源性能が急激に低下し、衛星におけるさまざまなミッションの制限や、衛星自体の運用に重大なリスクが生じる可能性もあるとする。

こうした課題に対し、より信頼性の高い電力供給を実現するため、同社は関大と共同で、宇宙環境の厳しい温度変化に対応できる潜熱蓄熱材料を開発することにしたとする。潜熱は、氷⇔水⇔水蒸気というように、物質が相変化する際に必要とする熱で、温度変化を伴わないという特徴があるが、一般的な潜熱蓄熱材(PCM)は液相(高温相)と固相(低温相)間の相変化に伴う潜熱を利用して温度を一定に保つため、液漏れや揮発を防ぐための専用容器が必要であり、容積や重量の制限される人工衛星、中でも小型のキューブサットには不向きとされていた。

そうした課題を克服するべく新日本電工は、関大との共同研究を通じて、DENDEN-01用の新素材として、二酸化バナジウムを用いた、固相間の相変化(結晶構造の変化)に伴って発生する潜熱を利用することができる「固-固相転移型潜熱蓄熱材」(SSPCM)を開発。同素材を電源ケースとして活用することで電源の温度変化を緩和でき、運用時の電力消耗を低減し、電源を一定の温度範囲に維持することで、安定した電源性能を発揮することが期待できるようになるとしているほか、同材料は、転移温度(結晶構造の変化を起こす温度)や転移応答性を最適化することで、さらなる高性能を発揮できることも期待できるとしている。またDENDEN-01では、軌道上において8つの技術の動作実証などを行う計画だが、このSSPCMを活用した電源温度安定化デバイスについては、第1のミッションとされている。

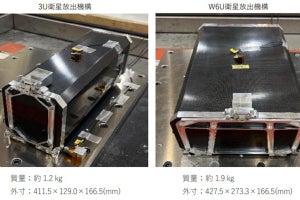

同社は、今回開発した二酸化バナジウム系潜熱蓄熱材料について、今後の超小型人工衛星の高機能化開発を加速させ、日本の宇宙産業発展に寄与することが期待されるとしている。なお、DENDEN-01は、6月4日にすでに宇宙航空研究開発機構(JAXA)に引き渡し済みであり、今後はJAXAにて輸送準備を整え、今秋に国際宇宙ステーション(ISS)へと輸送された後、高度380~420km程度(放出時のISS高度による)の円軌道に投入される予定となっている。