GLOBAL WORK、LAWRYS FARM、niko and ...など、30を超えるブランドを抱えるファッション専門チェーンストアを運営するアダストリアは、およそ5年前から顧客体験と働き方の変革を中心としたDXに取り組んでいる。「この5年間の変革は積み重ねだった」と語る同社 執行役員 DX本部長 兼 デジタルソリューション 本部長の櫻井裕也氏がDXを推進するにあたって意識してきたのは、人を中心に考えること、そして戦略をオープンにすることだったという。

5月21~22日に開催された「TECH+セミナー 2024 May. リテールDX データ活用×店舗DXの両輪で顧客体験価値を加速する」に同氏が登壇。リアル店舗やECサイトで取り組んできた同社のDXについて説明した。

顧客体験の変革と働き方の変革を両輪にDXを推進

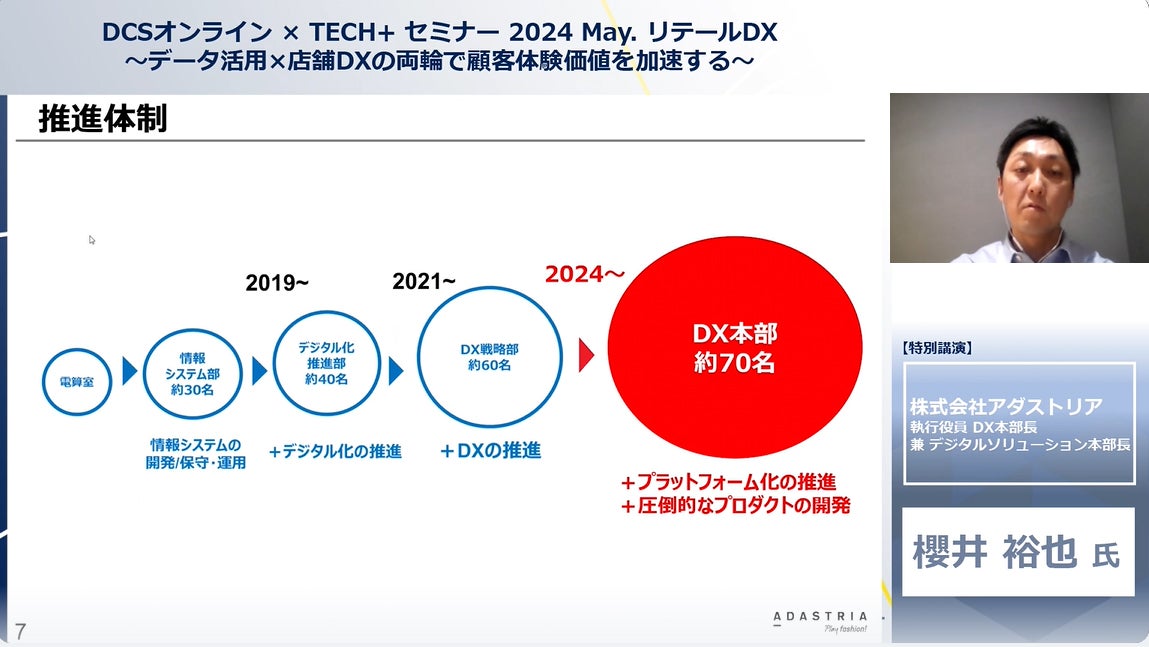

講演冒頭で櫻井氏はアダストリアのDX推進体制として、70名体制のDX本部がさまざまなパートナーと協業しながらDXを主導していることを説明した。2024年3月にはインドにODC(Offshore Development Center)を立ち上げるなど、海外も含めたパートナーとともにDXを進めようとしているところも特長だ。

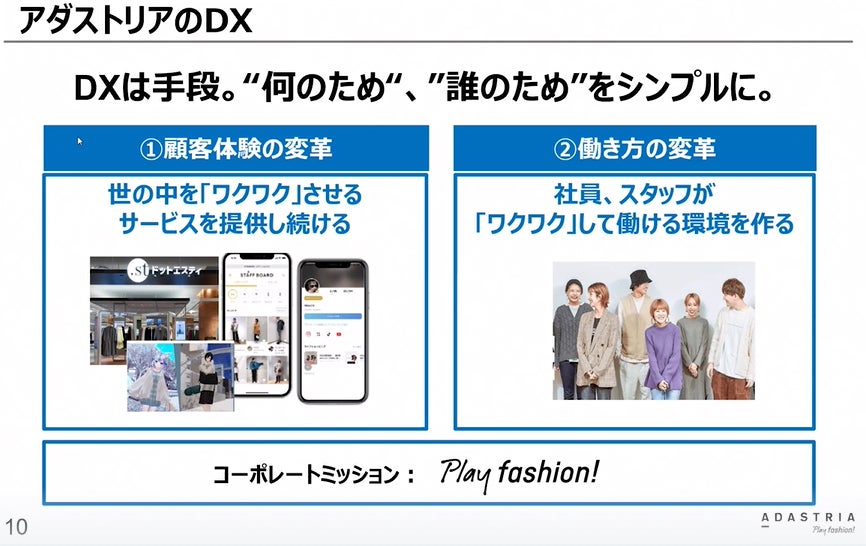

同社のDXはコーポレートミッションである“Play fashion!”という言葉をベースに、顧客の毎日をワクワクさせ、人生を楽しくするものをデジタルの力で実現しようという考えに基づいている。そのためには、顧客にとって楽しいサービスを提供し続けること、そのサービスの根幹をなすスタッフが楽しく働ける環境をつくることが重要だと考え、顧客体験の変革と働き方の変革をDXの大きな柱と定めた。

人をど真ん中に置いて考える顧客体験の変革

顧客体験の変革の中心は、同社の約30のブランドを集結させた自社ECサイト「.st(ドットエスティ)」だ。ここではアパレルをはじめ、食、生活雑貨まで幅広く扱うが、そこに「STAFF BOARD」というコンテンツをつくった。顧客との接点を持つために、スタッフが自身のコーディネートを紹介するコンテンツだが、単なる商品紹介ではないところが特長だと櫻井氏は言う。ヘアスタイルやネイル、旅行の一幕など、趣味や嗜好、生活感などスタッフの個性も表現できるようにして、顧客とスタッフがつながるコミュニティに育て上げ、将来的にはさらにエンタテインメントの要素も取り入れ、「Entertainment Community」としてのECへと進化させたいという考えだ。さらにオープン化にも取り組んでおり、自社の約30ブランド以外にPEACH JOHNやYA-MANなどの美容系ブランドをはじめ、他社ブランドも参画できる仕組みを構築し、顧客接点のさらなる拡大を目指している。

こうしたECサイトのコミュニティの概念をリアル店舗にも拡大したのが、OMOストアである「ドットエスティストア」だ。ここでは、店舗スタッフ推奨のコーディネートを店舗内のサイネージで表示したり、ECサイトで購入したものを店舗で受け取ったりといったサービスを展開している。

同社では他にも、スタッフと顧客の接点を拡大するためのサービスを次々にリリースしている。「ドットシィ」はスタッフが不要な衣類を販売するフリマサイト、「StyMore(スタイモアー)」はバーチャルファッションモールだ。とくにメタバースを活用するスタイモアーでは、デジタルスキンの販売においてクリエイターや他企業が参画できるようなプラットフォームを構築しており、顧客と社外のクリエイターや他企業との接点も提供している。さらに海外においては「Wardro(ワードロ)」という越境ECも立ち上げ、世界各国のアパレルブランドと顧客の出会いをコーディネートしているという。

こうした顧客体験の変革では、「人をど真ん中に置いて考えることが大事」だと櫻井氏は話す。

「スタッフがどれだけ輝き、個性を発揮できるかを考えて機能開発をすることがポイントになります」(櫻井氏)

インフラ刷新、コア業務へのシフト、業務高度化の3段階で働き方を変革

スタッフが輝いて楽しく働ける環境を目指してきたのが、DXの2つ目の柱である働き方の変革だ。アダストリアは統合を繰り返してきた会社であるため、5年前変革に着手した当初は業務システムもバラバラだった。そこでまずはそれをデジタルでつないでビジネスインフラを刷新するところから始めた。生産領域と販売領域のプラットフォームを刷新して、バリューチェーンや業務システムをデータがつなぐ構造に変え、業務で発生したデータを一元管理できるデータプラットフォームをつくった。

働き方改革の第二段階は、店舗スタッフのコア業務へのシフトだ。スタッフの確保が難しくなるなかで、例えばOMO施策により店頭受取が増えたり、駐車券やポイントに関する業務も発生したりするなど、業務量は増加の一途をたどっていた。業務プロセスの改善、セルフレジや自動釣銭機の導入などを行ったが、自社だけでの効率化には限界があると考え、他社との連携に取り組んだ。その1つが、端末の連動によりワンオペでの決済業務を可能にしたことだ。自社POSからデベロッパーに流すことで売上報告業務を簡素化するなどの効率化を実現。現在のところ、これらは個別対応が中心になっているが、今後は業界全体の標準にすることも視野に入れ、デベロッパーとも協議しているという。

そして現在は、最終段階となる業務の高度化に着手している。その1つがセルフBIで、50名ほどのスタッフが自身でデータ活用できるように取り組み始めている。同時に、データリテラシーを向上するためのワークショップもスタート。取り組みの内容やノウハウを社員が共有できる場をつくることで、データ活用を会社の文化にすることを目指している。

店舗でもデータ活用できるように開発したツールが、店舗ダッシュボードだ。店舗で欲しい情報、例えば自店舗や他店舗の売上、カテゴリーや時間帯別の売上、会員の分布などをここに集約して見られるようにした。それまでデータを見るためにかけていた時間を短縮するとともに、データを知ることで接客や店舗戦略の質を向上させようというのが狙いで、すでにほぼ全店に導入されている。

生成AIを活用したものとして「スタッフボイス」がある。店舗で商品紹介や試着の後に購入に至らなかった場合に、その理由をスタッフが音声でモバイル端末に入力して現場の生の声を集めるというものだ。音声データを文字起こししたものをAIで分析し、本部のMDやSVにフィードバックすることで、商品の改善に活かそうという試みである。

戦略をオープンにして事業部門間の信頼を築く

アダストリアがDX推進の中で重視しているポイントは、意思、現場、それにチャレンジの3つだ。同社は外部ベンダーなどに頼らず“我流”で、自らの意思で書いたシナリオに沿ってDXを進めている。その意図を櫻井氏は「他人の書いたシナリオに乗っても魂が入らず、DXの理解が得られないと考えたため」だと話す。そこで、DXのロードマップやテーママップをつくり、経営陣や社内外に対してオープンにした。どこで何をしているかが伝わるようにすることを、とくに意識して進めてきたという。

また、デジタルの活用においてはプロダクトやツールではなく、人を中心に置いて顧客や本部との接点をつくることを心掛けてきたが、それは店舗を運営する現場の力、つまりその中心にいるスタッフこそが同社の強みであるためである。そしてもう1つ、変化の激しいDXの世界に対応していくには、さまざまなテクノロジーを使ってみる、新たなサービスやプロダクト、事業を展開するといったチャレンジも必要だと同氏は続けた。

これらの中でも、とくに重要なのは戦略をオープンにすることである。そうすることで事業部門間の信頼関係を築き、DX部門だけでなく事業部門とタッグを組み、全社体制でDXを進めることができるのだ。

今後については、同社の変革の事例をオープンにし、他社と協業してプラットフォームを共有するといったことも考えている。上海と国内を頻繁に行き来していた経験を持つ櫻井氏は、海外から見るとビジネスやDXの進め方などについて、日本の小売業の優れている点がよく分かるそうだ。それゆえ、自社の変革の取り組みを他社にも広げていきたいという。

「他社さまとも組みながら、日本の小売業を元気にしていきたいと考えています」(櫻井氏)