アマゾン ウェブサービス(AWS)ジャパンは6月20日・21日、年次イベント「AWS Summit Japan」を開催している。初日の基調講演では、米Amazon 最高技術責任者(CTO)兼バイスプレジデントのヴァーナー・ボーガス氏の講演に続き、ソニーグループ 常務 CDO 兼 CIOの小寺剛氏、Anthropic共同創設者 兼 チーフサイエンティストのジャレッド・ カプラン氏が登壇した。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 執行役員 恒松幹彦氏は、同社は長期的視野および顧客の視点の下、ビジネスを展開しているとして、2023年は顧客のフィードバックを受けて3410ものアップデートを実施し、130回の値下げを行ったと述べた。

恒松氏は、クラウドサービスの普遍的な価値として、「信頼性」「セキュリティ」「コストパフォーマンス」「俊敏性」「拡張性」「柔軟性」を挙げ、これらの価値をもたらすクラウドによって、同社は顧客のイノベーションを支援していると語った。

AWS東京リージョンで「Claude 3」提供

AWSは生成AIのマネージドサービス「Amazon Bedrock」でさまざまなLLMに対応しているが、AnthropicのLLMも提供している。カプラン氏は冒頭、「われわれはAWSとテクノロジーの境界線を一緒に広げようとしている」と語った。

また、カプラン氏は、「テクノロジーは試験的運用、拡張期、成熟期といった成長曲線をたどると言われているが、AIはもっと急速にずっと拡張すると考えている」と、AIがさらなる成長を遂げるとの予測を示した。

AnthropicはLLMとしてClaudeを提供しているが、カプラン氏は「われわれはAIの安全を担保する研究をしている。当社は責任ある拡張ポリシーを持つ唯一のAI企業」と語った。

カプラン氏は、同社が一般原則に基づいてAIシステムの動作と出力を微調整する方法として、Constitutional AIを他社に先駆けて導入したと話した。

今年4月、AnthropicのLLM「Claude 3 Opus」がAmazon Bedrockで利用可能になったが、カプラン氏は「Claude 3はAWSがあるから安全に利用できるし、業界をリードしている。AWSと提携したおかげで、Claude 3 Opusをリリースできた」と、AWSとの良好な関係をアピールした。

さらに、カプラン氏はClaude 3がAWSの東京リージョンで提供が始まることを発表した。

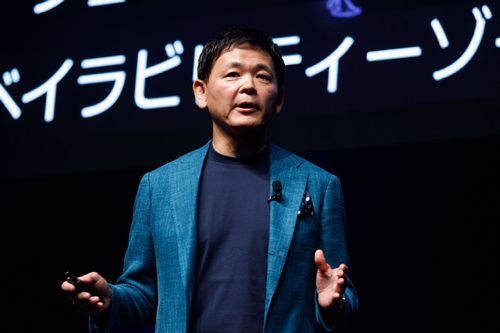

適材適所でLLMを使い分けるソニーの生成AI活用

AWSの生成AIのユーザーとして、ソニーの小寺氏が講演を行った。同社は経営の方向性として「人に近づく」というビジョンを掲げており、カメラのオートフォーカス、ゲームのAIエージェント、IDや決済の不正検知など、自社の製品やサービスにAIを活用している。

小寺氏は、「コストダウンだけでなく、業務機能を創造性の高い方向に進化させることを目指している。そこでは、倫理的なデータの扱いなど、リスクも考慮する必要がある」と、同社の生成AI活用の指針を示した。

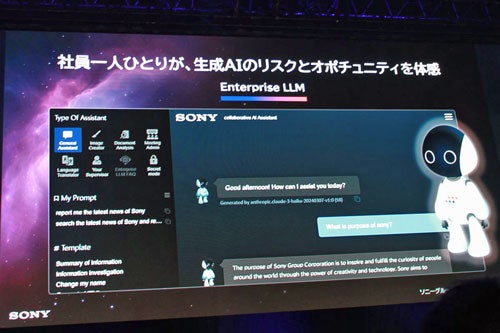

2023年からは、会社の組織の生産性向上のため、生成AIの活用に取り組んでいる。グループ全体に、社員一人一人生成AIのオポチュニティとリスクを体験できる環境として「Enterprise LLM」を展開している。

「テクノロジーの民主化がカギとなると考えている。生成AIによって、創造性と生産性の両立を実現する。現在、1万8000人の社員が生成AIを使っており、生成AIを効果的に使い倒すことにチャレンジしている」(小寺氏)

既存のプロセスを再構築するなど、ビジネスでも生成AIの活用事例が生まれていているという。

また、小寺氏は生成AIを活用するコツについて、「すべて自社でまかなうことがいいとは限らない。よいモデルを使い分け、使い倒すことが重要」と語った。同社は適材適所でLLMを使い分ける戦略をとっているため、複数のLLMを利用できるAmazon Bedrockは同社の思想とマッチしているとのことだ。

「顧客とクリエイターのエンゲージメントを強化するため、AIを活用していく」と述べ、小寺氏は話を結んだ。

生成AIサービス「Amazon Q」の日本語版を提供

ITベンダーのプライベートイベントでは、製品に関する発表が行われることが多いが、恒松氏は同社の生成AIアシスタント「Amazon Q」の日本語版が東京リージョンで提供が始まることを発表した。

同社は生成AIのテクノロジーを「基盤モデルのトレーニングと推論のためのインフラストラクチャ」「LLMおよび基盤モデルを組み込んだアプリ開発のためのツール」「LLMおよび基盤モデルを活用した構築済みアプリケーション」の3つのスタックに分けて提供している。

Amazon Qは、「LLMおよび基盤モデルを活用した構築済みアプリケーション」に相当する。ビジネスユーザー向けの「Amazon Q Business」、開発者向けの「Amazon Q Developer」が提供されている。

また、恒松氏は生成AIを活用する上の課題の一つに人材不足があるとして、AWS生成AI実用化推進プログラムを2種類8月から提供すると発表した。

1つはカスタムモデルの開発や改良に取り組む人を対象としたプログラムで、もう1つは生成AIでプロダクトのイノベーションに挑戦する人向けのプログラムとなる。

AWSは生成AIの世界でもMicrosoftやGoogleとしのぎを削っているが、サービスに加えて、利用のための支援を強化することで、さらなる成長を狙っているといえる。