アマゾン ウェブサービスジャパンは6月20日・21日、年次イベント「AWS Summit Japan」を開催している。昨年に引き続き、今年の会場も幕張メッセだが、朝から多くの人が詰めかけた。

初日の基調講演のテーマは「AWS と創る次の時代」。米Amazon 最高技術責任者(CTO)兼バイスプレジデントのヴァーナー・ボーガス氏は「テクノロジストとして責任を負わなければならない」として、テクノロジーによる社会課題の解決について語った。

テクノロジストとして負うべき責任とは

今、最もホットなテクノロジーといえば、生成AIだろう。AWSもさまざまな生成AI関連のサービスを提供している。生成AIに取り組んでいないITベンダーは皆無といっても過言ではない。

ボーガス氏は、「ここ1年、生成AIの話に終始してきたが、ここでAIの話をするつもりではない」と述べた。「われわれはテクノロジストとして責任を負わなければならない。テクノロジーを活用してビジネスを成功させ、イノベーションをもたらすだけではなく、善のためのテクノロジー(Technology for Good)を開発する」と続けた。

そして、ボーガス氏はAIの父と呼ばれるジョン・マッカーシー氏の「AIが機能し始めたら誰もAIと呼ばなくなるだろう」という言葉を引き合いに出し、「AIはこれまでのテクノロジーでも機能している」と指摘した。

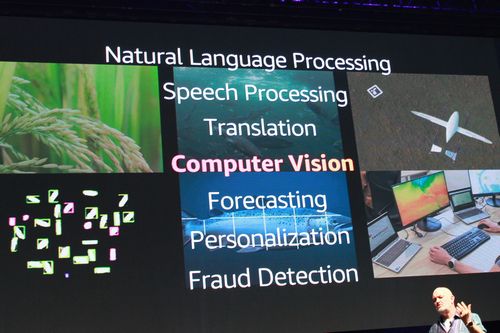

「現在、画像認識、リコメンデーション、フォーキャストなど、うまく機能しているが、これらをAIとは呼ばない。これらのテクノロジーは善のために活用されている。ここでは、未来に何が起こるではなく 今何ができるかについて話したい」(ボーガス氏)

食糧問題の解決にも寄与するAI

ボーガス氏は、テクノロジストには大きな問題に立ち向かう責任があるが、その際、AIは重要なツールになると述べた。現在、さまざまな社会課題があるが、2050年には人口が97億人に増えるという予測があることから、特に食料問題が重要だという。

例えば、フィリピンの組織「IRRI(International Rice Research Institute)」は、世界中の米の品種を研究しており、冷凍庫に20万種の品種を保管しようとしている。

ここで、問題となるのが、未処理の収穫物は貯槽できる時間が短いので、せっかくたくさんの種を集めてもダメになってしまう可能性があることだ。

そこで、IRRIは画像認識技術を活用して、最もよい品質の種を選び出すことで、無駄を省いているという。「シンプルなシステムで課題を解決できる」とボーガス氏。

米の研究を行う上で、農家の協力が欠かせないが、この農家が自を読めないことも課題だった。この課題を解決する仕組みが構築された。農家が「肥料をいつどのくらいまいたか」などを電話で伝えると、その内容が文字となり、このデータをもとに肥料をやる作業が最適化される。ボーガス氏は「肥料の量を最適化するのは大事なこと。肥料が過剰だと河川に流れ着き、自然を壊す」と説明した。

AIのためにはデータが必要、データのためにはAIが必要

さらに、ボーガス氏は「善のためのAIにおいては、データを考える必要がある。問題を解決したくても、データにアクセスできない可能性がある。データは特権的な存在になりがち」と、データにまつわる問題について言及した。

こうしたデータの民主化に取り組んでいる組織に、「Digital Earth Africa」がある。この組織は、衛星データを活用して、アフリカの地理を公開している。

日本にいると、地図を見れば全国のあらゆる場所を把握できるが、世界には地図がない場所も存在するという。ボーガス氏は「地図はビジネスとして意味がある場所しか作られない」と話した。

Digital Earth Africaが公開したデータによって、マングローブを守る取り組み違法採掘を検知する取り組みが進んでいるという。

ボーガス氏はデータの民主化が進んでいる背景について、「クラウドによって、データを安価に保存できるようになった。しかし、大量のデータから金を見つける必要がある。そこで役立つのがAIと機械学習だ。機械学習が磁石となって金を見つけ出す」と説明した。

また、THORNという組織はテクノロジーを活用して人身売買や性的虐待から児童を守ろうとしている。THORNは、行方不明の児童や女性のデータと児童買春の広告を比較して、被害者の救出に一役買っているという。

加えて、saferというプラットフォームでアルゴリズムを活用して、コンテンツを監視して、未成年が誘い出される会話を検出するといったことも行っている。実際、100万いじょうの自動の性的虐待のコンテンツを特定したそうだ。

こうした取り組みから、ボーガス氏は「AIのためにはデータが必要であり、データのためにはAIが必要。さらに、よい仕事にはよい人が必要。皆さんには、再びこうしたことを考えていただきたい」と訴えた。