東京工業大学(東工大)は6月20日、膜厚300~400nmの「エラストマー薄膜」の片側上に、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)からなる繊維状の導電材料を薄く塗布した繊維ネットワークを形成することで、伸縮性と透湿性、自己接着性を兼ね備えた「表面筋電位」測定用の生体電極を開発したことを発表した。

同成果は、東工大 生命理工学院 生命理工学系の堀井辰衛特任助教、同・山下佳威学部生(研究当時)、同・マリモ イトウ大学院生(研究当時)、同・岡田慧大学院生(研究当時)、藤枝俊宣准教授らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の材料科学全般を扱う学術誌「NPG Asia Materials」に掲載された。

スポーツ科学やヘルスケア分野においては近年、生体電気信号を日常的かつ長期的に記録できる“装着型生体電極”に関する研究が注目されている。しかしこれまでの装着型生体電極は、分厚いプラスチックまたは金属、ハイドロゲル、導電性高分子などで構成されたものが大半で、硬質で伸縮性に乏しく、水蒸気を透過しないため、皮膚への適合性は十分ではなかったという。そのため、身体動作に伴う皮膚の変形を拘束することなく、伸縮可能で湿度透過性があり、接着剤なしで皮膚表面の凹凸や柔らかさに馴染むような新しい装着型生体電極の開発が強く求められていた。

皮膚への馴染み性や密着性を高めるには、電極膜厚の3乗に比例する曲げ剛性を下げることが効果的であり、nmオーダーの膜厚を有するエラストマー超薄膜が有用だという。さらに、導電層には連続膜を形成しない導電材料の選択が、伸縮性と電気伝導性の両面で重要とする。研究チームは以前に、導電性高分子「PEDOT:PSS」とエラストマー超薄膜を用いて生体電極を作製し、筋電位のリアルタイム計測に成功していた。しかし、PEDOT:PSSは導電性に優れるものの伸縮性に乏しく(10%程度)、親水性であるために汗や湿気を吸ってふやけてしまうことも懸念されていたとする。

そこで研究チームは今回、皮膚への密着性や伸縮性、透湿性、電気伝導性のバランスを取るため、導電層として疎水性のSWCNTから成るナノ繊維ネットワーク構造を、ネットワークの支持層としてエラストマー超薄膜を用いた二層構造の導電性伸縮超薄膜を開発することを試みたという。

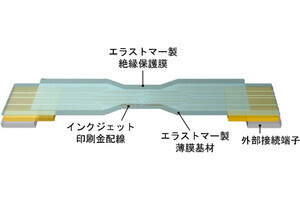

エラストマー超薄膜は、グラビアコート法を用いて約360nmの厚みで作製された。超薄膜上にSWCNTを含有した水性インクを、同コート法を用いて塗布した後に乾燥させる工程を3回繰り返すことで、SWCNTナノ繊維ネットワーク(層の平均厚みは約70nm)を形成させ、導電性伸縮超薄膜が作製された。この超薄膜のシート抵抗値は、PEDOT:PSSを用いた従来の導電性超薄膜と同程度(0.6kΩsq-1)だったとのこと。また、作製された導電性伸縮超薄膜はPEDOT:PSSを塗布したもの(弾性率:298MPa、切断伸度:22%)よりも柔らかく、伸び易いことも確認された(弾性率:86MPa、切断伸度:386%)。

次に、透湿性についての評価が行われた。そして、210nmの膜厚を有するエラストマー超薄膜を、支持体としての濾紙(桐山濾紙)に貼り付けて測定した時の水蒸気透過率は、濾紙自体の透過率に匹敵する値が示された(6198gm-2(2h)-1)。これは、超薄膜が高い水蒸気透過率を持つことを意味するという。さらに、SWCNTを塗布した導電性伸縮超薄膜(濾紙に貼り付けた状態)は5183gm-2(2h)-1であり、導電性伸縮超薄膜自体の水蒸気透過率を計算すると28316gm-2(2h)-1と、人間の表皮の水蒸気透過率(204±12gm-2(2h)-1)よりも2桁程度大きな値だった。これにより、導電性伸縮超薄膜は透湿性にも優れることが実証された。

最後に、この柔軟で高い伸縮性・透湿性を有する導電性伸縮超薄膜を右腕前腕に接着剤なしで貼り付けて表面筋電位測定ユニットと接続し、右手にトレーニング用グリッパーを把持して5秒ずつ「握る」と「解放する」を5回繰り返した時の表面筋電位が測定された。結果、今回の導電性伸縮超薄膜は市販ゲル電極に匹敵する信号/ノイズ比(SNR)を示し、生体電極として十分使用できることが確かめられた。

-

表面筋電位測定。(a)測定の様子、(b)市販ゲル電極を用いた時の表面筋電位と信号/ノイズ比(SNR)、(c)今回の研究で開発された導電性伸縮超薄膜を用いた時の表面筋電位とSNR、(d)PEDOT:PSS塗布導電性超薄膜を用いた時の表面筋電位とSNR(出所:東工大プレスリリースPDF)

今回の研究で開発された生体電極は一般的なロール・ツー・ロールプロセスを用いて製造できるため、将来的な大量生産にも適しているという。研究チームは今後、さらに電極の性能(SNR)を高めるため、皮膚と電極の界面の電気化学インピーダンスの低減に取り組むとした。また今回の生体電極は、装着者に違和感を与えずに、生体筋の活動状態をリアルタイムかつ長時間測定することが求められるスポーツ科学や介護分野への応用が期待されるとしている。