新型コロナウイルスの感染拡大による巣ごもり需要を受けて市場規模が急拡大した「電子書籍」。インプレス総合研究所の調査によると、電子書籍の市場は2019年度から2020年度にかけての1年間で28.6%も増加し、2025年度には6700億円を超える市場に成長するとも予測されている。

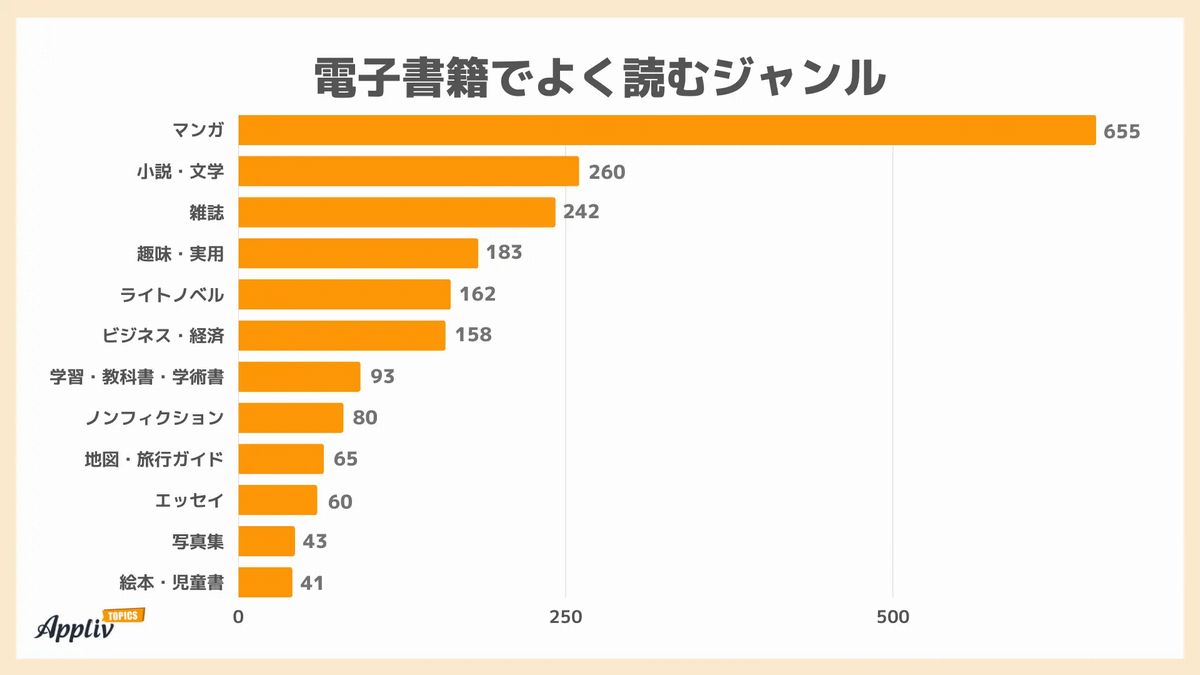

そんな市場の拡大を続ける電子書籍市場の中でも、特に「電子コミック」の人気は確固たるものとなりつつあり、電子書籍でよく読むジャンルを聞いた質問で「マンガ」の項目が下位を大きく突き放して1位になるなど、その注目度は高い。

このように電子コミックが人気を集める中、集英社は、読者に新しいマンガとの出会いを提供する、AI対話型のマンガレコメンドサービスである「DEAIBOOKS」の提供を開始した。

今回は、DEAIBOOKSの開発秘話を、集英社 デジタルコミック第1課主任 プロモーション統括 兼 少年マンガ編集部統括の伊藤史峻氏、サービス開発にあたって支援を行った電通デジタル エクスペリエンスプロデュース部門の隅谷大貴氏に聞いた。

AI対話型のマンガレコメンドサービス「DEAIBOOKS」

今回取材したDEAIBOOKSは、「少し未来のマンガ図書館」を舞台としたAI対話型のマンガレコメンドサービスだ。

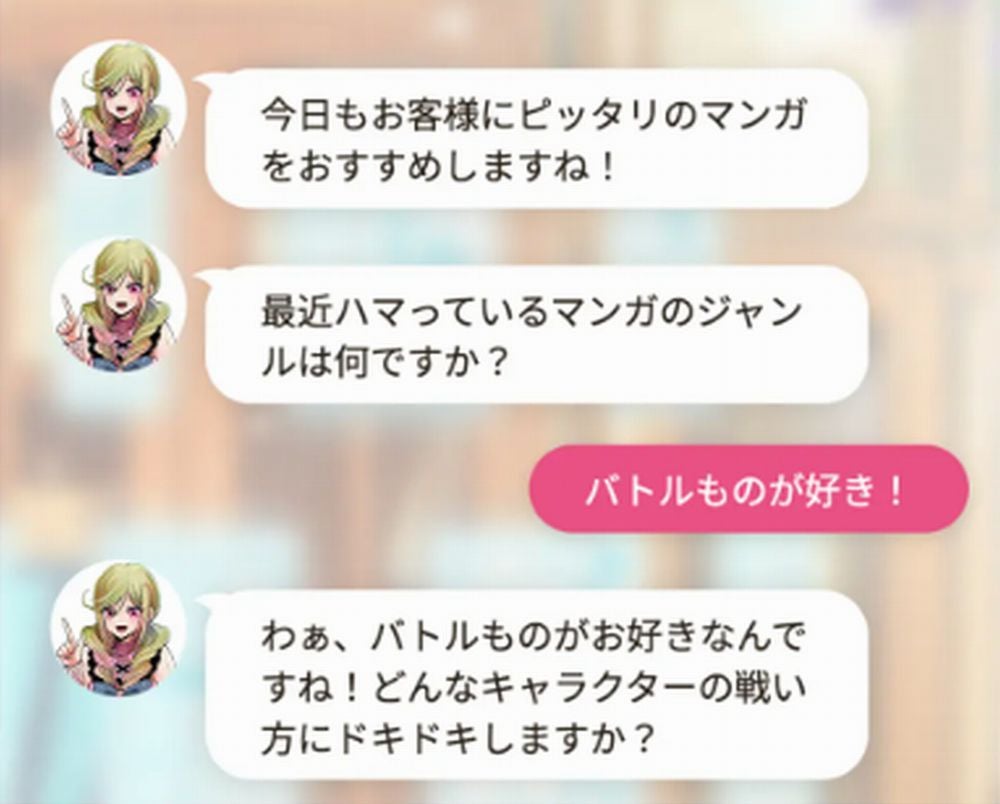

AIである司書見習いの「会原ぴたり」がユーザーとの会話を通じて、その人の趣味・嗜好に合わせた最適なマンガとの出会いを提供し、ユーザーの「潜在“読"求」を刺激するコンセプトとなっている。

集英社の看板作品である「【推しの子】」の横槍メンゴ氏が作画を担当した会原ぴたりは、ユーザーとの会話を通して、その人の好みを分析し、最適なマンガとの出会いを提供することを生業としているキャラクターだ。

「『集英社といえば?』と聞くと、やはり『週刊少年ジャンプ』を想像される方が多いと思いますが、DEAIBOOKSを開発するにあたっては、ジャンルに捕らわれないさまざまなマンガをレコメンドするために、週刊少年ジャンプから離れたイメージにすることを意識しました。そのため、どのマンガのイメージにも捉われないように『DEAIBOOKSの司書見習い』というオリジナルキャラクターとして会原ぴたりを横槍メンゴ先生にデザインしていただき、そのイメージに合わせて声優の伊藤美来さんにキャラクターボイスを担当していただいています」(伊藤氏)

AIの不確実性もキャラクターの魅力に

会原ぴたりの魅力は、キャラクターデザインだけでない。AIの「嘘を本当のように話してしまう」という不確実性を、キャラクターの「まだまだ見習いなので知らないことも多い」「少しおっちょこちょい」という性格に落とし込むことで、キャラクターとしての魅力に還元しているという。

「会原ぴたりはAIですが、ユーザーの方に単純なAIチャットボットのような接し方はしてもらいたくなかったので、キャラクター性が出るような性格の設定にこだわりました。新米らしい明るさを持ち、少しおっちょこちょいな23歳の女の子、という愛されるキャラクターを目指しています」(伊藤氏)

そんな会原ぴたりとの会話は選択式ではなく自由記述で、マンガのことについて会話ができるのはもちろん、「昨日は何食べた?」という質問や「学生時代の部活動」など日常生活のことについての雑談をすることで、ユーザーの個性を理解し、マンガのレコメンドに役立ててくれる。

雑談以外にも「クイズを出して」といった無茶ぶりにも即座に対応してくれるという。

5000作品のマンガを読んで作られた集英社独自のデータベース

このような今後の電子コミックブームを牽引するであろうDEAIBOOKSだが、同サービスは4月25日に提供開始されるまでに長い年月がかかったサービスだったという。

元々は伊藤氏が2年ほど前からおおまかなアイデアとして脳内で考えていたものの、「集英社だけではシステム部分の開発ができないだろう」と体制が整うまで一旦企画を寝かしていた状況にあったそうだ。

その後、集英社が企画の実現に向けて検討を進める中で、たまたま打ち合わせをした電通と電通デジタルから同じ方向性のAI活用によるマンガレコメンドサービスの提案があり、それを機に電通グループ各社が企画提案からAI開発、キャラクター含むブランディング設計まで、新しい顧客体験の実現をサポートすることになった。

「AIに対する知見を持つ電通デジタルが開発のサポートを行うことで、AIをうまく組み合わせた、一過性のものではないサービスとしてDEAIBOOKSを形にできたのではないかと思っています」(隅谷氏)

電通デジタルへの発注を決めた理由について、伊藤氏は「集英社の新旧様々な作品全部対象にして、完全に自由会話形式で、キャラクターと個人が1対1でやり取りして、それ元にレコメンドを行うという新しいサービスを実現したかったので、そのゴールに対する認識の目線が集英社と電通デジタルで合っていたと思う」と振り返っていた。

また、そんな伊藤氏と隅谷氏が揃って「サービス開発の中で最も大変だった」と語るのは「集英社の作品や著者情報など詳細の調査」だ。

「集英社の情報のデータベースを1から作り上げて、そこの情報をAIに直接学習させることなく、会話の度に参照させることで、より正確な回答を出す、という仕組みを作るのに膨大な時間を要しました。また、『どういったサービスの方向性にすべきか』といったサービスとしての建付けや、集英社の作品や著者情報など詳細の調査といった部分に時間をかけてクオリティの向上に注力しました」(隅谷氏)

伊藤氏はこのデータベースを完成させるために、サービスに投入予定の集英社のマンガ5000作品をすべて読む、というところから始めたという。

AIを活用したサービスの開発にはスピード感が求められることが多いが、1970年代のマンガや短編集といった作品も含めて、あらゆる集英社の作品を読んだうえで、適切な作品情報データベースにブラッシュアップしていく作業にこだわった。

「AIはどうしても嘘をついてしまうことがある。この特性は変えられません。それでも集英社のオフィシャルのサービスとして世に出す以上、少しでも間違いのない情報をお届けしたいという想いから、サービスの土台作りは丁寧に時間を掛けて行いました」(伊藤氏)

最後に伊藤に今後のDEAIBOOKSの展望を聞いた。

「DEAIBOOKSは、マンガが好きな方にはもちろん、普段はマンガを読まないという方こそ使っていただきたいサービスです。これから先、少しでもマンガに興味を持ってくださる方が増えたら、集英社としても、日本のマンガ業界としても、とても価値のあることだからです。今後も毎月少しずつDEAIBOOKSのアップデートを続けながら、1人でも多くのユーザーが素敵なマンガに出会える体験を生み出していきたいと思っています」(伊藤氏)