大阪大学(阪大)は6月13日、脊椎動物の生殖細胞が雌雄で異なる機構により、老化と寿命を制御することを明らかにしたと発表した。

同成果は、阪大 微生物病研究所の石谷太教授、同・阿部耕太助教を中心とした共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

動物は生殖能力と長寿を両立できず、子を多く産むほど短命で、子が少ないほど長命であるとされる。実際、無脊椎動物モデルの線虫から生殖細胞を除去した結果、寿命の延伸が確認され、ショウジョウバエの雌雄でも同様の結果が得られている。しかし、ヒトを含む脊椎動物は、体の構造や内分泌系が大きく異なるため、生殖細胞が同様の機能を持ちうるのかは大きな疑問だったという。

これまでは実験動物の寿命の長さが、脊椎動物の寿命・老化メカニズムの理解を阻んでいたが、研究チームは今回、研究室で飼育可能な脊椎動物中では、数か月と最も短命で、ヒトとも共通する数々の老化形質を示す優れた老化モデルである「ターコイズキリフィッシュ」(アフリカの体長4cm程度の小型の淡水魚)を用いて研究を行うことにしたとする。

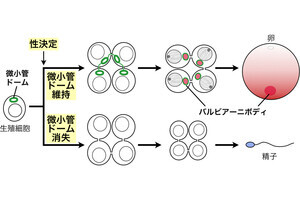

脊椎動物の寿命・個体老化制御における生殖細胞の機能を検証するため、身体の他の部位には影響を与えずに、生殖細胞だけがないキリフィッシュが作り出された。そして、それらの個体は雌雄共に体格が大型化したという。その結果から、生殖細胞で使われる資源が体の他の細胞に配分されている可能性が考えられた。

次に、寿命が解析された。正常なキリフィッシュでは雌の寿命は雄よりも20%ほど長いが、生殖細胞の除去によって寿命は同程度になったとする。つまり、生殖細胞除去により雄の寿命は延び、雌の寿命は短くなるという、逆の結果が生じたのである。

続いて、生殖細胞がどのように寿命に対して雌雄で異なる影響を及ぼしているのかを調べるため、生殖細胞を除去した雌(以下、雌)が解析されると、女性ホルモン「エストロゲン」の顕著な減少が確かめられた。その結果として、最終的に心血管疾患リスクを高めることなどにより、寿命の短縮が示唆されたという。

さらに、体格の大型化から体の成長制御を司る「インスリン/IGFシグナル」が着目され、雌では同シグナルの活性化が確認された。同シグナルは成長を促進する一方で、体に酸化ストレスなどのダメージを与えるため、この活性化もまた雌の寿命短縮を引き起こす要因となっていることが考えられるとした。つまり、雌の生殖細胞はエストロゲンシグナルの活性化とインスリン/IGFシグナルの抑制によって、老化を抑制していることが示唆されたのである。

一方、雄では、生殖細胞の除去によるこれらのシグナルの変化はなく、異なる要因が予想され、生殖細胞を除去した雄(以下、雄)の体では、筋肉、皮膚、骨の健康状態が改善していたとする。筋再生に関わる筋肉の幹細胞、皮膚のコラーゲン、骨量の増加が確かめられた。その健康状態改善の要因を調べるために遺伝子発現の網羅的な解析が行われると、雄の肝臓において、ビタミンD活性化酵素の発現上昇が確認されたという。同物質は、カルシウムの吸収促進により骨を強くするが、それ以外にもさまざまな組織に作用して健康状態を改善する。実際、雄の筋肉と皮膚でも同シグナルが活性化しており、体格を大型化させる作用も報告され、雄で見られた成長促進は、ビタミンDシグナルによって引き起こされることが考えられるとした。

以上から、雄の生殖細胞はビタミンDシグナルを抑制しており、生殖細胞除去による同シグナルの活性化が雄の寿命延伸に寄与する可能性が考察された。しかし、ビタミンDで脊椎動物の寿命延伸が可能なのかは不明だったため、キリフィッシュに活性型のビタミンDの投与実験が行われた結果、雌雄共に寿命が延びたという。ビタミンDの投与で脊椎動物の寿命の延伸が示された初の研究成果であり、同物質がアンチエイジングホルモンであることが示唆された。

今後の課題は、寿命をコントロールするのが成熟した卵子や精子なのか、未分化な生殖幹細胞なのかが不明な点だという。また、寿命・老化に対する生殖細胞の作用およびメカニズムが、雌雄で大きく異なるという発見は、ヒトを含む多くの動物で見られる寿命の雌雄差の分子基盤や、動物の雌雄で繁殖戦略が異なる要因を理解する新たな切り口となることが期待されるとした。

加えて今回の研究成果などから、ヒトの長寿にもビタミンDシグナルが関与する可能性が期待できるという。今後、同物質が寿命を延ばす詳細なメカニズムの解明や、体内の同物質の合成・活性化の促進メカニズムの解明が進むことで、効果的かつ安全な健康寿命延伸法の開発につながることが期待されるとしている。