Armは6月3日、「COMPUTEX TAIPEI 2024(COMPUTEX 2024)」において基調講演を行った。新製品の発表という意味では5月29日に発表されたCSS for Client 24とKleidiの話そのままで目新しいものは無いのだが、基調講演の内容はだいぶ意味合いが異なるものだった(Photo01)。

まずチップの出荷個数に関して、Armはほかの競合製品と比較して驚くべき伸びを示している、としたうえで(Photo02)、ただそうした個数が増加することでエネルギー消費量も猛烈な勢いで伸びていることを指摘、「もっと省電力化を進める必要がある」と指摘した(Photo03)。

-

Photo02:Legacy PCがx86、Open SourceはRISC-Vである。Armの個数には明らかにEmbeddedが大量に含まれているあたりに注意。ちなみにグラフではOpen Sourceがまるで右肩下がりに見えるがこれはレタッチの失敗であって、実際には微増ぐらいになっている

そうしたエネルギーを大量に消費しているのは言うまでもなくCloud Serviceであるのだが、AWSの「Graviton」やMicrosoftの「Cobalt」、Googleの「Axion」、NVIDIAの「Grace Blackwell」といった最新のCloud向けArmベースチップは、いずれも前世代に比べてよりエネルギー効率に優れていると指摘(Photo04)した。

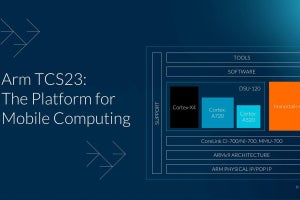

次いでPlatformに話が移るが、ArmはすでにMobileやCloudだけでなく、AutomotiveやPCにも広範に普及しており、ハードウェアだけでなくOSやソフトウェア、アプリケーションの対応も進んでいる(Photo05)とした上で、昨今のAIの猛烈な普及の迅速ぶりに言及(Photo06)。このAIへの対応がカギだ、としている。

-

Photo06:これはサービスを開始してから100万ユーザーを獲得するのに要した期間の比較。Netflixは10年、Twitterが5年、Instagramが2.5年と年単位なのに、ChatGPTはわずか2か月だった、とする

このAIへの迅速な対応を行うための新しいソフトウェアフレームワークとしてArmが発表したのが「KleidiAI」であるが(Photo07)、これは単にMobileのみならず、CloudやAutomotive、PCまで広範に対応するものである、というのが今回の新情報である(Photo08)。

-

Photo08:もっともPCとかCloudとKleidiAIをどう融合させるつもりなのか、はまだ不明。例えばPCだとDirectMLとかCopilot+からKleidiAIを呼び出す形になるのか、それともKleidiAIのAPIを直接たたく形になるのか、などはまだ見えない

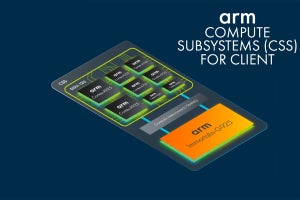

また事前説明会では8コアのCPU+Immortalis-G925構成のCSS for Client 24は示されていた(Photo09)が、PC向けにもっと強力な構成(Cortex-X925×10+Cortex-A725×4)のCSSも存在する(Photo10)、というのが今回の新情報だ。

-

Photo10:CSS for Client 24の構成次第なのだろうが、8コアをまとめてハードIPに近いもので提供するというより、コア単位でハードIPが提供され、あとはそれを繋ぐだけという事だろうか? またImmortalis以外のGPUを接続することも想定しているようだが、何をつなぐつもりなのだろう

CSSを利用することで、新製品の開発を大幅に短縮できるというのがArmの主張である(Photo11)。

-

Photo11:これはあくまでも一例ということであるが、System IntegrationからImprementationまでを6か月で完了できる(可能性がある)とする。ただこれは本当に独自のIPとかない場合の話ではあろうが。また最近はSimulationなどを使う事で、S/W Developmentはもっと早期から開始されている

そして2025年末までには、1000億個のAI対応Armデバイスが出荷される予定、というのがHaas CEOの予測である(Photo12)。

-

Photo12:この“Ready for AI”には、NPUを搭載しないようなEndpoint Deviceも含まれることを考えると、それなりの性能を持つNPUを搭載するDeviceはどの程度になるのか聞いてみたいところだ

基調講演の内容はこの程度だが、基調講演後の質疑応答の中でHaas CEOが語ったのは、今後5年のうちにWindowsデバイスにおけるArmプロセッサのシェアが5割を超えると考えているという話だった。ただこれ留保条件というか、いろいろ突っ込みどころは多い。Photo10などは、もう完全にAI PC向けの構成であるが、Copilot+ PCの条件である40TOPSを実現できるNPUをArmは保有していない(Ethos-U85ですら、2048MACの最大構成で1GHz動作時に4TOPSだから、10GHzでぶん回さないと間に合わない)から、ここは各ベンダーが自前で開発する必要がある。この能力を持っているのはIntel/AMD/Qualcomm/NVIDIAと、あとMediaTekにもその可能性がある程度だろうか。

このうちIntelやAMDはx86を推進してるし、NVIDIAはData Center Businessが好調であり、こちらに注力する計画は今のところない。となるとQualcomと、あとは可能性としてMediaTek位のものだが、先に報じたようにMediaTekもクラウドサーバーの市場に参入を表明しており、PCマーケットに本格参入する可能性は薄い。つまりQualcommしかWindows PC向けのSoCを提供できる可能性はない訳だ。加えて言えば、現在のWindows on ArmはQualcommのドライバのみが提供されており、他のArm SoC上では動かない。これはQualcommがドライバその他の開発を行っているから、という話で他のArm SoCベンダーも同等の開発の労力を割かないとサポートしてもらうのは不可能だろう。

こうなると、要するにQualcomm1社でWindowsマーケットの50%分のSoCを提供できるか? という話になるわけで、不可能とは言わないが結構厳しい条件である。Qualcommも「不可能ではない」と基調講演の際に語っていたが、「不可能ではない」と「可能」はイコールではない。あるいはArm自身がもっとWindows on Armにコミットメントする形で、大量のソフトウェアエンジニアをシアトルに送り込んでドライバやカーネルの開発に協力する、といったことでもあればまた話が変わってくるのだろうが……。

ここでWindows PCと言わずに、単にPCとだけ言えばChromeBookを含むことが可能になり、こうなると条件はまた変わってくるのだが。ただ昨今の状況ではそこまでChromeBookのシェアは大きくないので、やはり50%の壁を超えるのはかなり厳しそうに見える。

ただ近年、ArmにとってはMobileはもうほぼ100%のシェアになり、マーケットそのものはそろそろ頭打ちだから、成長エンジンにはならない。Cloudは順調にシェアを伸ばしているが、こちらも打てる手は全部打った感じで、あとは待つしかない。となるとPC Marketを本格的に攻略する位しか大きく成長できる余地はなく、ちょうどここにAIという新しいキーワードが出てきたので、これを契機としてPC Marketに攻め入ろう、という感じだろうか。個人的にはDesktopにも利用できるようなSolutionが出てきたら、本格的に可能性が生まれるかもしれないとは思うのだが……。