理化学研究所(理研)は6月5日、アト秒(as)電子ビームを用いた実験により、電子回折過程を光(レーザー)によってアト秒レベルで変調できることを発見したと発表した。

同成果は、理研 開拓研究本部 森本超短パルス電子線科学理研白眉研究チームの森本裕也 理研白眉研究チームリーダー(理研 光量子工学研究センター 超短パルス電子線科学理研白眉研究チーム 理研白眉研究チームリーダー)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

原子1個を識別して観測するには、それよりも波長を短くする必要があり、それを可能としたのが、波長が原子の100分の1ほどしかない電子ビームを用いる電子顕微鏡である。そして、アト秒という極めて短時間の間に起きる物理現象を電子顕微鏡で観測するためには、アト秒の間だけ試料をフラッシュのように照らすアト秒電子ビームが必要とされていた。

電子顕微鏡の測定手法の1つである「電子回折」は、物質の構造決定によく用いられる。しかしアト秒電子ビームでの電子回折では、どのような信号が観測されるのかはよくわかっていないという。これは、同ビームを発生させること自体がまだ難しい上に、それを用いた回折実験も困難を伴うからだという。そうした中、2018年に同ビームの直接観測に成功していた研究チームは今回、同ビームを用いた電子回折実験を実施し、その詳細を調べることにしたという。

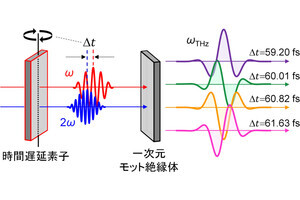

アト秒電子ビームの発生は、レーザー光によって電子ビームを加減速することで行われる。今回の研究では、試料であるケイ素単結晶薄膜の透過電子回折像の取得を行った後、同薄膜にレーザー光を照射したところ、アト秒電子ビームとレーザー光の相対的な遅延時間(時間差)に応じて、回折強度が超高速(3400asの周期)で変化することが確認されたという。

この理由を詳しく調べたところ、回折の発生条件である「ブラッグの法則」(ラウエの条件)に由来していることが判明。電子回折は、電子ビームと結晶の間の角度が同法則を満たすと効率よく起こる(満たさない場合は効率は悪くなる)。結晶学においては、同法則を利用し、ビームに対して結晶を回転させた際の回折強度の変化を測定することで、結晶の性質を評価する「ロッキング・カーブ測定」が行われるが、今回の研究では、結晶を回転させていなかったものの、アト秒電子ビームがレーザー光の影響で振動運動を行ったため、類似した効果が発生したという。

-

(a)アト秒電子ビームによる回折実験の概略図。レーザー光の照射で発生させたアト秒電子ビームによって、試料の回折像が観測された。試料にもレーザー光が照射されている。(b)観測されたケイ素単結晶薄膜からの回折像。(c)アト秒電子ビームとレーザー光の遅延時間に応じて観測された超高速の回折強度の変化 (出所:理研Webサイト)

光とは振動する電磁場であることから、アト秒電子ビームが入射中の試料(結晶)に対してレーザー光が照射されると、同ビームは揺さぶられてしまうこととなる。レーザー光の影響により、電子は振動運動するようになるほか、レーザー光の電磁場は時間と共に振動する交流のため、アト秒電子ビームとレーザー光の間にある、試料に到達するまでの時間差によって、同ビームの試料への入射角度が変化することとなる。その変化の周期は実験で用いられた波長1μmのレーザー光の周期の3400asとなり、実験結果との周期の一致が確認されたとする。これは、超高速で振動する電磁場であるレーザー光を利用することで、電子回折の効率をアト秒の時間スケールで制御できることを示すものだという。

-

今回発見された電場誘起ロッキング・カーブ効果の概念図。レーザー光の電磁場の影響により、電子ビームは振動運動を示す。レーザー光の電磁場は超高速で振動する交流電場なので、アト秒電子ビームの試料への到着時間(レーザー光との時間差に対応)によって、試料への入射角度(図中の太い青矢印)が変化。入射角度がブラッグの法則を満たす角度に近づけば(例として右側の図)回折強度は強くなり、逆に離れれば(例として左側の図)同強度は弱くなる。この回折強度の変化は、レーザー光の1周期より十分短いアト秒の時間スケールで起こる (出所:理研Webサイト)

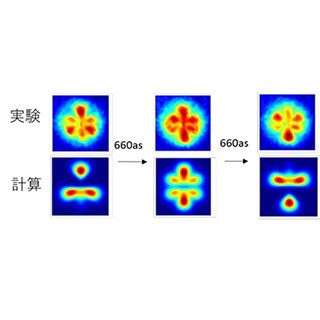

また、結晶に照射するレーザー光の波長(=振動運動の周期)を長くしたり、レーザー光を強く(=振動の振幅を大きく)したりすると、もはやサイン波のような振動を示さなくなるという(非線形効果)。実際、波長(=振動運動の周期)が約7倍長い高強度の中赤外レーザー光によってそのことが確かめられたとしており、この結果について研究チームは、レーザー光の波長や強度を適切に選択することで、結晶による電子ビームの回折強度を大きく変調できることが示されているとする。

-

電場誘起ロッキング・カーブ効果における非線形効果。(a)中赤外高強度レーザー光(赤曲線)を試料に照射することで、緑の曲線で示すように、アト秒電子ビームによる回折実験で見られたサイン波形とは異なる回折強度の変調が得られる(シミュレーション)。(b)実験結果との比較。実験では、レーザー光によるストリーク角度((a)内の赤曲線、(b)の横軸)ごとの回折強度((a)内の緑曲線、(b)の縦軸)の変調が観測された。アト秒電子ビームによる回折実験のようなサイン型の変調の場合にはこの結果は直線となるが、非線形効果によって放物線のような(つまり非線形な)カーブ(緑の曲線はシミュレーション結果、黒丸は実験結果)となる。mrad(ミリラジアン)は角度の単位で、ここでは電子ビームの進行方向を表している (出所:理研Webサイト)

なお、研究チームは今後、今回の研究成果をもとに、アト秒とオングストローム(0.1nm)という極限的な時間空間分解能を持つ電子顕微鏡の開発を進めていくとしており、それが完成すれば、物質中で電子が動く様子を動画として撮影できるようになり、化学反応や光を当てると物質の性質が変化する光誘起相転移などにおいて、ミクロなスケールでの機構解明に役立つことが期待されるとしている。また、レーザー光によって電子ビームの回折強度を変調できるという今回の発見は、光の周波数であるサブ・ペタヘルツで電流値を変調していると見なすことができ、これにより電子回折のONとOFFを光周波数で切り替えられる可能性があるともしており、このサブ・ペタヘルツの電流変調は、レーザー光による超高速の情報処理に応用できる可能性があるという。