九州大学(九大)は6月4日、ヒトの脳において、過去の出来事から未来を予測するだけでなく、時間的に後の出来事が直前の出来事の知覚・解釈に影響を与える「ポストディクション」が、対象の位置の知覚において強固に機能することを確認したと発表した。

同成果は、九大大学院 芸術工学府のシェリル・デヘス大学院生、同・大学大学院 芸術工学研究院の伊藤裕之主幹教授、同・兼松圭助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、知覚研究に関する全般を扱う学術誌「i-Perception」に掲載された。

「saltation(跳躍)錯視(VSI)」は、ヒトが見たと感じたもの(視覚情報)が、必ずしも現実を真に反映したものではないことを明確に示す現象として知られている。特に、網膜に何も映っていない部分の視野に視覚的な対象が出現して見える現象であることから、脳によって構成される視覚体験を研究するために最適な錯視の1つであると考えられているという。

そのVSIは、どのような錯視なのかというと、光刺激(光の点灯)が条件によっては、実際の光刺激が行われた位置や順番ではなく、都合のいいように脳が解釈してしまうという内容で、例えば周辺視において素速く3回の光刺激を行うとして、1番目と2番目は同じ位置で続けて行い、3番目を異なる位置で光刺激を行うと、なぜか2番目がホップして、1番目と3番目の中間位置に知覚されてしまうというものである。

この現象は、もともとは触覚において発見された歴史がある。前腕の3つの位置に分けて複数回皮膚を刺激すると、皮膚上を均等な間隔で順にタッピングされたように感じるという実験結果が1970年代前半に報告され、この現象はウサギが皮膚上をホッピングしているという比喩から、「皮膚ウサギ効果」(CRE)と命名された。VSIは、このCREを簡略化した視覚版の錯覚である。

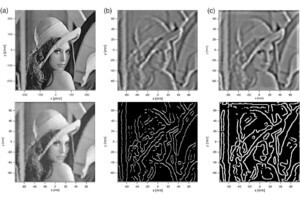

-

1番目と2番目が同じ位置であっても、3番目が異なった位置にあると2番目の位置がホップするという現象は最初は触覚で確認され、ウサギが皮膚上をホッピングしているという比喩から皮膚ウサギ効果(CRE)と呼ばれた。VSIはCREの簡易な視覚版だという (出所:九大プレスリリースPDF)

VSIにおいて、2番目の光刺激が元の位置からホップして、1番目と3番目の光刺激の間の位置に知覚されるということは、脳は3番目の光刺激を知覚した後に、2番目の位置を知覚していることを意味し、それは現実とは異なる順番で知覚しているということを示すという。その理由は、脳における予測や、動きの方向に対する位置ずれなどが考えられており、2000年代に入ってからは、ポストディクションの概念も仮説に加えられてきたとする。

そうしたことを踏まえて研究チームは今回、従来の実験のように、1番目の光刺激と同じ位置に2番目の光刺激を提示するだけでなく、さまざまな位置に提示することで、どのように知覚されるのかを調べることにしたとする。

具体的には、動きの予測や動きの方向に対する位置ずれでは説明できない条件において、古典的なVSIと同じ結果が得られるかどうかが調べられた。2番目の光刺激を提示する位置を3番目と同じにした1つ目の実験では36人、2番目の光刺激が1番目や3番目の外側に提示される2つ目の実験では21人、2番目の光刺激が縦にずれた(3つの光刺激が直線上に並んでいない状態)3つ目の実験では16人の被験者がそれぞれ参加した。光刺激は有機ELディスプレー上に提示され、被験者は、知覚された2番目の光刺激の位置をマウスでクリックして応答する形で調査が行われた。

いずれの実験においても、3つの光刺激が持続時間17~33ミリ秒、間隔50ミリ秒で提示された場合には、1、2、3番目の光刺激が一列に並ぶように知覚される傾向が確認されたが、3つの光刺激がゆっくり提示されると錯視は起こらず、光刺激が提示された位置にほぼ正確に知覚されることが確認されたという。

これらの実験結果は、動きの予測や運動による位置のずれだけでは説明できないと研究チームでは指摘しており、3つの光刺激の提示を1つの出来事としてまとめて知覚し、単純でもっともらしい解釈による光刺激の知覚的な再配置を脳内で行ったことが考えられるとするほか、この過程では、時間的に後の3番目の光刺激が2番目の光刺激の知覚に影響することからポストディクションが起こっていると考えられるとしている。

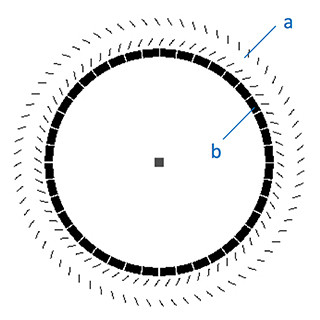

-

今回の研究で新たに確認された錯視。周辺視領域に3つの光が短い間隔で次々に提示されると、目に映る光の位置がさまざまに変化しても、2番目の光は、1番目と3番目の光の間に並んで知覚される傾向があることが確認された。これは光刺激の間隔がゆっくりだと起きないため、間隔が短い場合は3つの光刺激を1つの出来事としてまとめ、単純でもっともらしい解釈を脳で作っていることが考えられるという (出所:九大プレスリリースPDF)

なお、研究チームは今後、位置の知覚以外の他の視覚的属性(大きさ、角度などの知覚)における研究、より複雑な自然画像を用いた研究、さらにより高次な情報処理(注意、予測など)の影響についても検討していく予定としており、それらの結果の一部は7月にシンガポールで開催されるアジア太平洋視覚会議で発表する予定だという。

また今回の研究成果については、医学領域への展開も視野に入れたものとしており、例えば緑内障などで網膜上に暗点があっても自覚しにくい理由の1つに脳における視覚印象の形成が考えられるとのことで、今後の研究では、その暗点部分の見え方が、錯視によってどのような影響を受けるのかについても研究を行っていきたいとしている。