九州大学(九大)は6月4日、これまで直接的な観測が少なく特にマルチスケールにおけるダイナミクスへの理解が極めて不明確だった「熱圏」(高度約80km~約1000km)について、ドイツと欧州宇宙機関(ESA)が運用する人工衛星を用いて、同範囲における「エネルギーカスケード過程」を支配する新たな物理法則を発見し、それによりエネルギーのスケール間変換方向や変換率を明らかにしたことを発表した。

同成果は、九大大学院 理学研究院のリユウ・フイシン教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、地球科学全般を扱う学術誌「Geophysical Research Letters」に掲載された。

地球の大気圏は、我々が居住する一番下層の対流圏(地表・海面~約10km)から上へ向かって順に、成層圏(約10~50km)、中間圏(約50~80km)、熱圏(約80~1000km)、外気圏(約1000km~1万km)の5層構造となっている。大気圏と宇宙との明確な境界はないが、一般的には「カーマン・ライン」と呼ばれる高度100kmから上が“宇宙”とされることが多い(全世界共通で定められているわけではない)。

-

地球を取り巻くさまざまな「圏」の高度範囲。高度100kmは地球と宇宙の境目とされ、「カーマン・ライン」などと呼ばれる。なお、熱圏の上には大気圏の層としては最も上部の外気圏が存在する(出所:九大プレスリリースPDF)

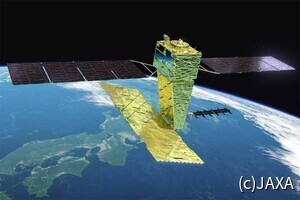

このことから、熱圏の大半は大気圏の一部でありながらも宇宙として扱われており、高度約400kmに位置する国際宇宙ステーション(ISS)もこの熱圏内で地球を周回している。そのほか、現代社会を支える通信・放送・測位・地球観測などの各種人工衛星の多くも熱圏内に位置している(気象衛星などが位置する静止衛星軌道は約3万6000kmで、さすがに大気圏内には含まれていない)。

熱圏は、ヒトが呼吸して生命活動を営めるほどの濃い大気は存在しないが、秒速8kmほどで周回するISSや人工衛星にとっては抵抗になる場合があり、長期間のうちに軌道が下がってしまうことがある。そのためISSなどでは時折、高度を上げる軌道修正が行われている。熱圏の大気は太陽などの影響を受けて大きく膨張することがあり、実際に衛星の落下事故につながることもある(2022年2月にスペースXの40機近いスターリンク衛星が落下事故を起こしたが、その原因は熱圏の大気密度の予想外な急増だった)。そうした事故を未然に防ぐためにも、熱圏の物理過程への理解や状態把握が極めて重要視されている。

しかしながら、熱圏は直接的な観測データが少ないため、その理解がまだ乏しいという問題がある。中でもマルチスケールにおけるダイナミクスについては未解明の部分が多く、たとえば、異なる時間スケールや空間スケールにおけるエネルギーの分布や、異なるスケール間の相互作用やエネルギー移動の仕組みなどは、謎に包まれているという。そうした謎を解明することは、衛星軌道計算に必要な高精度な熱圏モデリングに加え、宇宙天気予報にとっても不可欠だ。そこで研究チームは今回、ドイツとESAが保有する人工衛星「CHAMP(チャンプ)」と「GOCE(ゴーチェ)」を用いて、熱圏を詳しく調べたという。

その結果、熱圏から外気圏にかけてのおよそ80~1万kmのスケールにおける運動エネルギーカスケード(さまざまなスケール間のエネルギーの流れを示す物理過程)に関する、新たな法則が発見されたとのこと。これにより、エネルギーのスケール間変換方向や変換率が解明された。また同法則は、「2次元乱流理論」に予測されている海面や対流圏などの気象領域での法則に類似していることから、大気組成やダイナミクスが違う大気と宇宙領域は普遍的な物理法則に従うことを示唆しているとする。

研究チームは今後、高度およそ60~1000kmという、中間圏の上部と熱圏を合わせた電離圏(電離層)のプラズマ(この高度では大気の一部がプラズマ化している)のエネルギーカスケードを解明し、中性粒子・プラズマ相互作用を明らかにした上で、地球モデリングへの応用を試みる予定としている。