東京大学(東大)は5月31日、結晶の電子回折信号の時間変化を定量解析することで、結晶中の分子の取りうる構造多様性、つまり“ボルツマンの微視的状態”の数を反映し、電子回折パターンの減少とエントロピーの増加の対応を実証したことを発表した。

-

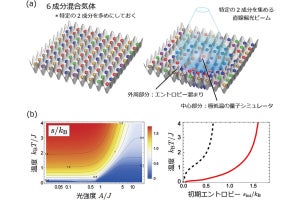

今回の研究の概念図。(A)水色の範囲に電子線を照射し、回折信号を得る。(B)回折信号の減衰は、電子と分子の相互作用による分子配列の無秩序化に由来する。図中のスケールバーは1μmで、200keVの電子線照射に伴う電子回折信号の減少速度を100~296K(約-173~約23℃)の温度範囲で速度論的に解析が行われた(出所:東大Webサイト)

同成果は、東大大学院 理学系研究科 化学専攻の中村栄一特任教授(東大特別教授/東大名誉教授)、同・中室貴幸特任准教授、同・山内薫教授、イスラエル テルアビブ大学のバラク・ヒルシュベルク准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「Science」に掲載された。

エントロピーとは、熱力学において用いられる物質の乱雑さの尺度のことだ(情報理論においても、情報の不確定さを表す尺度として用いられる)。秩序立った状態ではエントロピーは小さい(乱雑さが少ない)が、時間の経過と共にエントロピーは増大し、秩序から無秩序へと向かっていく。たとえば熱い飲み物の入ったカップをそのままテーブルの上などに放置しておくと、最終的には室温と同じになってしまうのもその1例だ。

こうした熱力学の研究は、蒸機機関の効率化の追求により加速され、その金字塔とされるのが、ルドルフ・クラウジウスが1854年に提案したエントロピーの概念で、それは「ΔS=Q/T」(Qは系に供給される熱量、Tは絶対温度)と表される(以下「式1」)。

その後、原子や分子といった概念が行き渡ったことで、1877年には、ルートヴィッヒ・エードゥアルト・ボルツマンによって、物質のエントロピー(S)が微視的な状態数と関連付けられ、「ΔS=kBlnΩ」(kBはボルツマン定数)とされた(以下「式2)。しかし、ボルツマンは微視的な状態を具体的に定義せず、それ以後も実験化学におけるクラジウス式(式1)とボルツマン式(式2)の関係についての十分な検証はなされてこなかったとする。

そして今般、有機結晶の3次元構造決定法の1つである電子回折の測定途中で、回折信号が段々弱くなることは以前から知られており、有機分子の化学分解に起因するとされてきた中で、そのことに疑問を持った中村特任教授が今回の研究に着手したという。

研究チームによる5年の研究の結果、電子回折信号の減衰は、分子配列の無秩序化に起因することを発見したとする。この発見により、これまで特に注目されることのなかった電子回折信号の減衰の中に、結晶の性質に関する有益な情報が隠されていることが明らかにされた。

今回の研究で、巨視的結晶の「融解エントロピー」(ΔSf)が報告されている14種類の結晶について、電子線照射に伴う電子回折信号の減少速度が、速度論的に解析された。その結果、「アレニウスの頻度因子」(A)と、ΔSfが線形関係にあることが発見され、「ln(A)=ΔSf/R+ln(AINT)」(以下「式3」)として表された(すなわちΔSf=Rln(A/AINT)。なおAINTは、電子線と分子の散乱断面積に対応する定数である。

式2のkBをR/NA、ΩをWNA(NAはアボガドロ定数)に置き換え、モルエントロピーを書き直すと「ΔS=RlnW」(以下「式4」)となり、式3と式4を参照すれば、微視的状態数の増分WdがA/AINTから求まることがわかる。低温の結晶中で固定された分子の微視的状態の数Wdは1と考えられることから、無秩序化後に求まったWdは、測定後にその分子が取り得る立体配座の総数が示されていることが明らかだ。ヒルシュベルク准教授らが行った分子動力学計算は、この結論を定性的に支持したという。

-

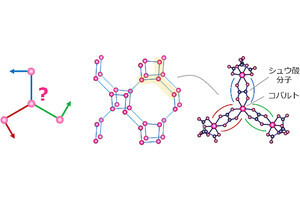

今回の研究の測定対象。赤色で名前が示されている化合物は、熱力学的測定で求められた文献既知の融解エントロピー(ΔSf)が既知であり、今回の研究の参照データとされた。残りの化合物は、熱的な不安定性などの理由で融解エントロピーの文献記載がない(出所:東大Webサイト)

実験値Wdから無秩序化エントロピーΔSdが、「Wd=A/AINT」(以下「式5)」、この式から「ΔSd=Rln(A/AINT)」(以下「式6」)に直せる)に従って求められる。それにより、14種類の結晶について、電子回折から求まるΔSdが熱測定で求まるΔSfと一致することが判明したとしている。

-

14種類の結晶に関する文献既知の融解エントロピーΔSfと微視的状態数および無秩序化エントロピーΔSdの関係。(A)融解エントロピーとアレニウスの頻度因子ln(A)がガス定数Rを介して1:1関係を示した。赤い点は有機結晶、黒い点は無機結晶。(B)ΔSfとΔSdの1:1の直線関係。実測されたAとAINTから、ボルツマン式に基づいて微視的状態の増分とΔSdが計算できる(出所:東大Webサイト)

続いて研究チームは、上述の14種類の結晶に加え、さらにタンパク質やtRNA(転位RNA)などの生体高分子を加えた、全部で24種類の結晶で同様の測定を行ったとのこと。比較的堅い構造を持つ膜タンパク質は、小さなペプチド分子である「グルタチオン(16)」より数倍小さなWdを示したのに対し、比較的緩い構造を持つ「カタラーゼ」は逆に大きなWdを示すことが確認された。このことは、電子回折から得られたWdの情報が、タンパク質などの巨大分子の持つ構造自由度の評価に活用できることを意味しているとする。

今回の研究は、有機結晶に電子線を当てると速やかに分解するというこれまでの常識とは異なり、電子線照射がまず引き起こすのは結合の切断ではなく、結合の回転であることを明確に示したものだという。研究チームは今回の成果に対し、クライオ電子顕微鏡法(極低温環境でも観察可能な透過型電子顕微鏡)などにおける生体分子の観察結果の解釈にも役立つ可能性があるとしている。