名古屋大学(名大)と藤田医科大学の両者は5月28日、レアアースの一種としても知られ、穀類・豆類などの食品に微量に含まれることもあるミネラルの一種「テルル」(Te)について、日々の食生活での摂取と高血圧有病率に関する新知見を報告したことを発表した。

同成果は、名大大学院 医学系研究科の三澤知子病院助教、同・香川匠大学院生、同・田村高志准教授、同・若井建志教授、同・西脇公俊名誉教授、同・加藤昌志教授、藤田医科大 衛生学の大神信孝教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、公共および環境保健科学に関する学術誌「Environment International」に掲載された。

土壌に広く分布するミネラルであるテルルは、根菜類や穀物などの作物でも検出されることがある。そのため、日々の食生活を通じて日常的に同元素に曝露されている可能性がある。実際に今回の調査でも、87%の研究参加者の尿中で同元素が検出されたとのこと。しかし、日常的にどの食品の摂取を通じて同元素に曝露されているのかに関する具体的な情報は、極めて限られていた。さらに、同元素への曝露が健康にどのような影響を与えるのかについても、不明な点が多くあったという。そこで研究チームは今回、日本に居住する成人を対象とした疫学研究により、テルル曝露・高血圧・食生活の相関関係を疫学的に検討したとする。

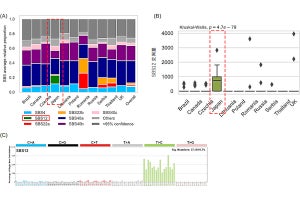

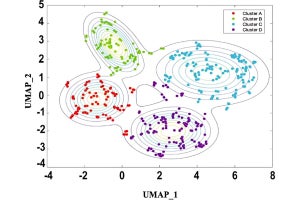

今回の研究では、日本全国の12の機関による10万人を対象にした大規模多施設共同コーホート研究(J-MICC Study)において、名大大学院 医学系研究科 予防医学で行われている「大幸研究」(2008年より実施中)の第二次調査の参加者2592人が研究対象とされた。同研究では最初に、尿中のテルル濃度と血圧との関係性を「多変量線形回帰分析」(複数の要因による影響を加味した上で特定の事象と結果の関係性を調べる統計手法の一種)で解析したとのこと。すると尿中のテルル濃度の増加に伴って、収縮期血圧(大動脈の血管壁にかかる圧力のピーク、いわゆる上の血圧)と拡張期血圧(大動脈に最も圧力がかかっていない時の血圧、いわゆる下の血圧)が上昇し、高血圧有病率も増加することが判明した。

次に、食事摂取頻度調査票で得られた回答結果を食品群ごとに集計し、尿中のテルル濃度との関連性が調査された。その結果、穀類/豆類の摂取頻度が尿中テルル濃度と正の関係性を持つことが示されたという。また、穀類/豆類の摂取は他の食品群と比較しても、尿中テルル濃度に最も大きな影響を与える要因であることが示されたとしている。

穀類/豆類の摂取がテルル曝露を増加させる可能性が示されたことから、研究チームは続いて、それが高血圧とどのように関連するのかを調査した。そして「媒介分析」(独立変数と従属変数の間に関係がある場合、その関係が媒介因子(中間変数)を介してどのように影響されるのかを検討する統計手法)を用いた解析により、穀類/豆類と高血圧有病率との関係において、尿中テルル濃度の増加を介した高血圧の有病率が上昇したという。さらに、疫学研究で得られた「テルル曝露による血圧の上昇」は、動物(マウス)に推定ヒト相当量のテルルを投与することで検証も行われた。以上の成果により、穀類/豆類の過剰摂取は、テルル依存的に発症する高血圧のリスクを高める可能性があることが部分的に示されたとしている。

一方、穀類/豆類の食品摂取が、テルル以外の要因を含めた高血圧のリスクを高めることはなかったとのこと。これは、穀類/豆類が、テルルとは逆に、高血圧リスクを緩和できる作用を持つ成分も多く含んでいる可能性が示されているとする。

なお今回の研究成果は、穀類/豆類などの特定の食品のリスクを提案するものではなく、食品に含まれるテルルにより誘発される高血圧のリスクを提案するものだという。研究チームは今後、個別の食品に含まれるテルル濃度を、より慎重かつ継続的にモニタリングしていく必要性があるとしている。