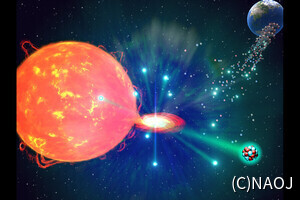

東京大学(東大)、アストロバイオロジーセンター(ABC)、国立天文台(NAOJ)の3者は5月23日、すばる望遠鏡の赤外線分光器「IRD」やNASAの系外惑星探査が目的の宇宙望遠鏡「TESS」などを連携させた観測により、地球から魚座の方向のわずか40光年の距離に、サイズが地球の約0.96倍、質量の上限値が地球の約3.9倍という、系外惑星「グリーゼ12b」を新たに発見したことを共同で発表した。

また同惑星は、表面温度約3000℃、半径が太陽の約1/4のM型星(赤色矮星)である主星「グリーゼ12」をわずか12.8日で公転しており、主星からの日射量が金星と同程度であり、大気が散逸せずに一定量残っている可能性があることなども併せて発表された。

同成果は、ABCの葛原昌幸特任助教、東大大学院 総合文化研究科 附属先進科学研究機構の福井暁彦特任助教、同・総合文化研究科 広域科学専攻の成田憲保教授(附属先進科学研究機構兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

-

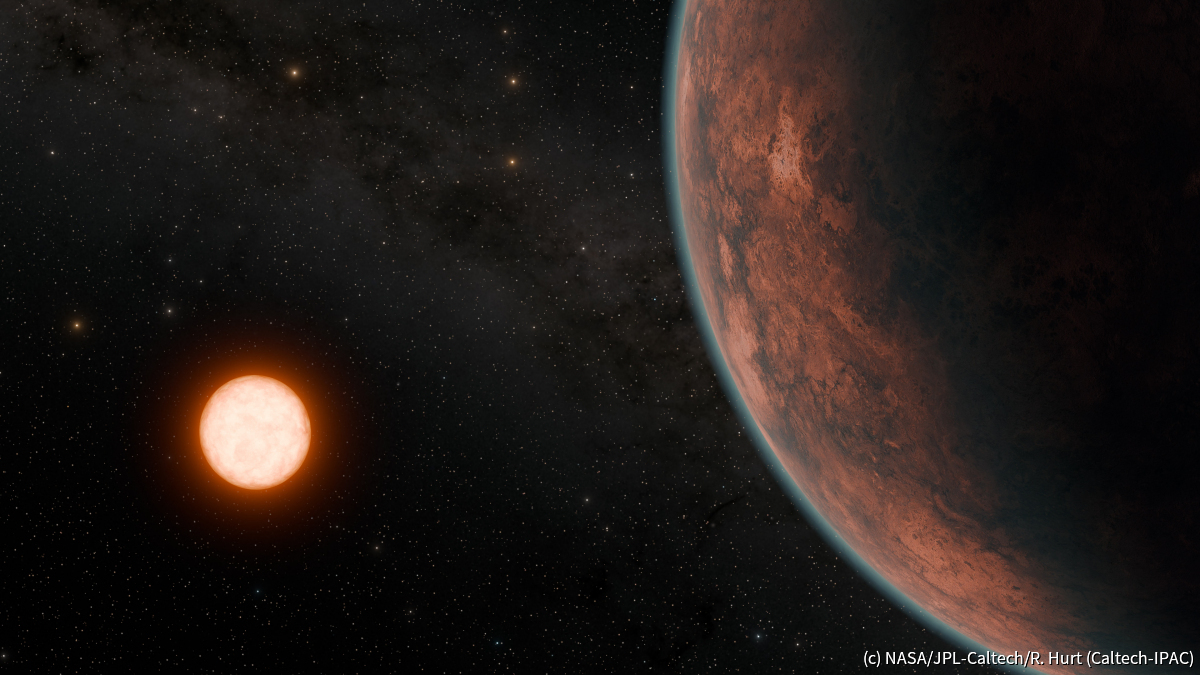

地球から約40光年離れたM型星を公転する、地球や金星と同程度のサイズであることが確認された系外惑星「グリーゼ12b」のイメージ。(c) NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)(出所:NAOJプレス用配布画像)

地球は生命が存在する唯一の惑星なのか、それともありふれた存在なのかといった問いの答えを得るためには、地球と似た別の惑星を研究する必要がある。地球に最も近い地球に似たサイズの惑星は金星(サイズは地球の約0.95倍、質量は地球の約0.82倍)。しかし、金星の地表温度は400℃以上で大気圧もおよそ90気圧であるなど、地球とは似ても似つかない環境となっている。

太陽からの日射量に違いはあるが(太陽~金星間の平均距離は約0.7天文単位)、なぜ金星がこのようになったのかは、詳しくはわかっていない(二酸化炭素による温室効果の暴走の果ての可能性などが唱えられている)。このように、惑星が生命の存在に適した環境を持つための条件はまだ曖昧で、その理解を深めるためには、系外惑星を含めて、地球に似た研究対象をさらに増やす必要がある。

近年、検出のしやすさから、太陽系近傍のM型星での系外惑星探査が精力的に行われている。惑星の検出方法の1つに、惑星の小さな重力で主星が微かにふらつくのを検出し惑星の存在を確かめるドップラー法がある。すばる望遠鏡のIRDもその1つで、恒星が毎秒2mというふらつきすら検出できる超高精度を実現している。すばる望遠鏡では、2019年よりIRDを用いた系外惑星探査「IRD-SSP」を行っており、今回発見された系外惑星グリーゼ12bの主星であるグリーゼ12をターゲットの1つとして、2019年から2022年にかけて集中観測を行ってきた。

また、トランジット法(恒星の前を惑星が通過することによる減光から惑星の存在を捉える手法)で系外惑星を探索するTESSも、2021年8月から2023年10月にかけてグリーゼ12の観測を行った。そこで地球サイズの惑星が存在する兆候が検出され、それを受けて研究チームは多色同時撮像カメラ「MuSCAT」シリーズを用いた追観測を実施し、グリーゼ12bの検出に至ったというわけである。同惑星の公転周期は12.8日(主星~惑星間は、太陽~地球間の約1/14の0.07天文単位)、半径は地球の約0.96倍、質量の上限値は地球の3.9倍と求められた。

主星の表面温度が低いため、日射量は地球の約1.6倍であり、約1.9倍の金星と同程度だ。しかし、それでも惑星の表層が高温になってしまい、過去に地表に液体の水が存在していたとしても、暴走的に蒸発してしまっている可能性が高いという。惑星表面に液体の水が安定して存在できるかどうかは、日射量だけでなく、大気の組成や量も重要な要素となるため、残されている可能性もあるが、太陽系外の地球型惑星がどのような大気を持つのかはまだよくわかっていない。

金星やグリーゼ12bとよく似ている系外惑星としては、7つの地球型惑星を持つトラピスト1惑星系の内側から2番目に位置する「トラピスト1c」がある。半径が地球の約1.1倍、日射量が地球の約2.2倍だ。しかし、近年のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による観測により、同惑星には少なくとも金星のような厚い大気は存在しないことがわかっている。また、トラピスト1は活動性が高く、強いX線や紫外線、恒星風などを放射しているため、トラピスト1cはそれらの照射を受け、大気の大半を消失してしまった可能性が高いとされている。

一方、グリーゼ12のX線強度はトラピスト1より1桁ほど弱く、また、グリーゼ12bは主星からの距離がトラピスト1cよりも4倍以上離れているため、惑星が主星から受ける高エネルギー線照射の影響はトラピスト1cと比べて弱いと推測されている。つまり、現在も一定量の大気を保持している可能性がより高いといえるとした。

今後、グリーゼ12bの大気を観測し、金星やトラピスト1cの大気と比較をすることで、地球型惑星の大気が主星からの放射環境によってどのように異なるのかを解明できることが期待されるとしている。