東京大学(東大)は5月9日、過去約9万年間の「パタゴニア氷床」の変動を詳細に復元し、それを基に過去の偏西風の変動を復元した結果、南半球の偏西風が北半球の氷期-間氷期変動に伴って変動しており、それが南半球の気候変動に大きな役割を果たしていることを明らかにしたと発表した。

同成果は、東大 大気海洋研究所(AORI)のスプローソン・アダム特任研究員、同・横山祐典教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の地球科学に関する全般を扱う学術誌「Nature Geoscience」に掲載された。

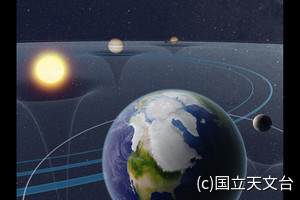

地球の最近の約200万年間の気候は、全球的に大規模な氷床が高緯度に位置する氷期と氷床量が大きく減少する間氷期を繰り返している(現在は間氷期)。その氷期-間氷期変動は、ミランコビッチ仮説によれば、北半球高緯度の夏の日射量によって規定されているが、夏の日射量変動は南半球では位相が逆になる。

しかし氷期―間氷期変動は全世界で同調して起こっており、なぜ南半球が北半球に同調するのかが疑問とされ、ミランコビッチ仮説の矛盾点として、「マーサーのパラドックス」と呼ばれている。つまり、日射量の変化のみでは、第四紀(約258万年前~現代)を通じて、南北を通じた大規模な気候変動を説明することができないといえる。そして、この問題を解決することは、将来の気候変動を予測する気候モデルの精度向上のために非常に重要だという。

-

地球の公転および自転要素の変化(左)と、セルビア人地球物理学者ミルティン・ミランコビッチが計算した地球の公転軌道要素変化からもたらされる北半球高緯度の夏の日射量変動(右・点線)。氷期-間氷期変動(右・赤線)。赤線は観測時(2022年3月)の黒潮流軸、黒丸は調査地点が示されている(出所:東大 AORI Webサイト)

この問題を解明するためには、北半球の日射量変化やそれに伴う気候の変化と、南半球の変動の規模とタイミングを解明する必要がある。そこで研究チームは今回、過去の南半球の氷床変動情報を詳細に探るべく、南半球の気候変化に敏感なパタゴニア氷床のシグナルを捉えられるチリ沖での海底堆積物のサンプリングを行い、同氷床の変動時期を連続的な復元を試みることにしたという。

今回の研究では、2019年に実施された、インターナショナル・オーシャン・ディスカバリー・プログラム(IODP)の研究船「Joides Resolution号」第379次研究航海にて採取された、長さ130mの堆積物コア(J1002コア)が試料とされた。同コアは、加速器質量分析装置や高分解能誘導プラズマ質量分析装置などを用いて、ベリリウム同位体比の分析が実施された。

ベリリウムは陽子4個と中性子5個の9Beのみが安定同位体であり、そのほかは放射性同位体だ。この9Beは、岩石の化学風化に伴って河川に溶出して海洋にもたらされる。そして、中性子が6個の放射性同位体10Beは、宇宙線が大気中の原子に衝突することによって生成される。そして、海水中に含まれる10Beを、9Beで割ったベリリウム同位体比(10Be/9Be)を調べることで、過去の海水にどれだけ陸由来の物質が含有されているのかについての情報、つまり、氷床の拡大や縮小といった環境変化情報を得ることができるのである。

分析の結果、過去約9万年間のパタゴニア氷床の拡大と縮小の記録を復元することに成功し、それが北半球の変化とほぼ同調して起こっていることが初めて示されたという。それによると、過去9万年間の地球の気候は3つのモードで変化していることが確認されたとした。高緯度の夏の日射量変動のみならず、温室効果ガスの大気中の変化と共に、偏西風の位置と強度変化によって引き起こされていることが明らかにされたのである。

-

(上)ベリリウム同位体変化(a)、夏の日射量と南半球夏の期間(b)、5本の南極氷床コアデータの平均によって得られた気温変化(c)、グローバルな表層海水温(d)、自転軸傾斜角(e)。(下)偏西風の位置とその南北緯度変化。モード1はグローバルな温暖化のフェーズ(明るいオレンジの帯の期間)、モード2は自転軸傾斜角の変化の影響で偏西風が強化されるフェーズ、モード3は北半球が寒冷気候になった場合で、HS1やHS6として淡青色の帯で示されている期間(出所:東大 AORI Webサイト)

今回の研究により、北半球高緯度の日射量変化が、グローバルな気候変動を駆動しているとするミランコビッチ仮説では説明不可能だった南半球が同調する気候変化のメカニズムについて、偏西風の変化を加えることで説明が可能になることが示された。ミランコビッチ仮説の矛盾点を解決する一助となる研究成果であり、将来の気候変動を予測する気候モデルの精度向上のために非常に重要な成果にもなるとしている。