DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「デジタルを広く活用することで、ビジネスモデルや製品・サービスを変革すること」を指す。この言葉が日本に浸透し始めたのは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」がきっかけとされており、現在ではIT企業・非IT企業を問わず、さまざまな企業が取り組んでいる。

本稿で紹介するのは、非IT企業の中でも「食品メーカー」として業界を牽引するフジッコが取り組むDX施策だ。今回は、同社の取締役上席執行役員 人財コーポレート本部兼イノベーション担当の寺嶋浩美氏、経営企画部 DX推進グループの岡山浩之氏に話を聞いた。

社長が委員長を務める「DX推進委員会」

フジッコが大きくDX推進への1歩を踏み出したのは2020年のことだったという。同年にフジッコは創業60周年を迎え、そのタイミングで発表された大規模な経営改革「ニュー・フジッコ」の施策の1つとしてDX推進に関する項目もあげられたのだ。

「DXへの取り組みがスタートした当初はコロナ禍の真っ只中で、企業として生き残るためには『どのようにデジタルを活用するか』ということが命題になりました。2022年3月には弊社の社長である福井が委員長を務める形で『DX推進委員会』も立ち上げられ、委員会を中心に2つのフェーズに分けて、さまざまなDX施策を進めています」(岡山氏)

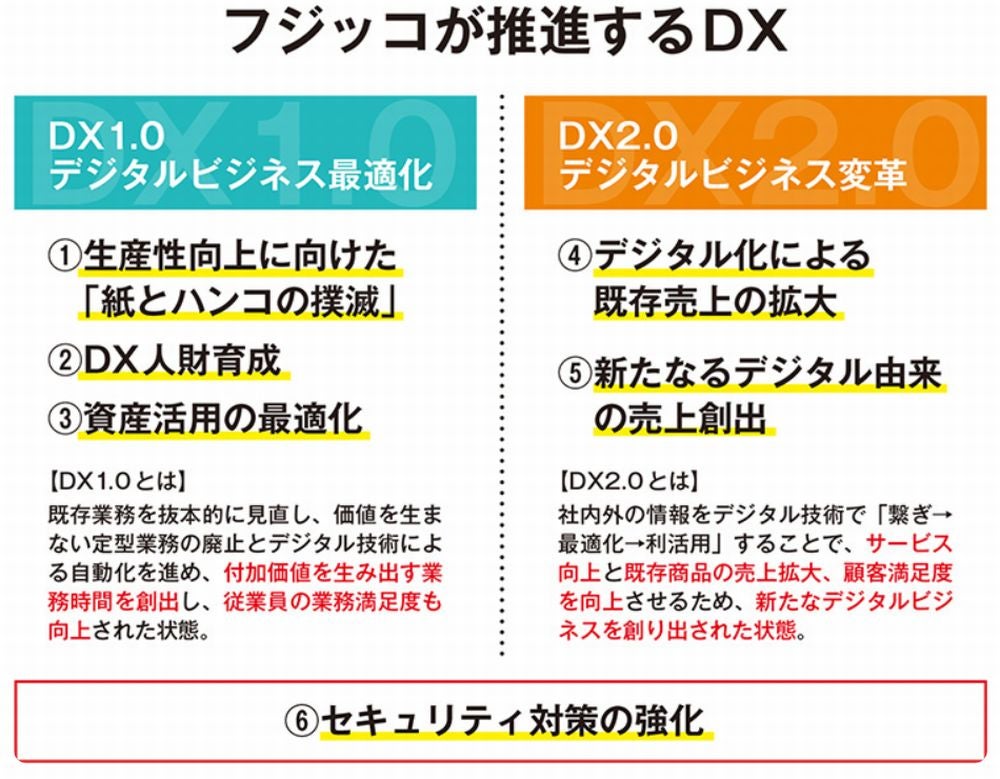

ここで岡山氏が語る2つのフェーズとは、デジタルビジネスの最適化を図る「DX1.0」とデジタルビジネスに変革を起こす「DX2.0」のことだ。DX1.0で全社的なデジタル化を進め、DX2.0でトランスフォーメーション(変革)を進めるという流れになっている。

特に2020年から2023年までの3年間を目標として注力されてきたDX1.0のフェーズでは、生産性向上に向けた「紙とハンコの撲滅」、DX人材育成、資産活用の最適化といった内容に取り組んだという。

「DX1.0では、既存業務を抜本的に見直し、価値を生まない定型業務の廃止とデジタル技術による自動化を進めてきました。これによって、付加価値を生み出す業務時間を創出し、従業員の業務満足度も向上された状態を目指してきました」(岡山氏)

具体的にこの3年間の取り組みとしては、2022年は「構想を練る年」として導入の計画やDX推進の下準備を進め、各構想がある程度終わり、明確になった2023年度を「実装の年」として、各部門の業務の効率を上げるためのツールを導入したという。

「2022年が構想を練る年、2023年が実装の年、そして2024年は『展開の年』となります。この2024年で一旦、DX1.0の取り組みが一区切りとなりますが、展開の段階に関しては日々、改善を行っていく必要があると思うので、継続的に取り組みを進めていきたいと考えています」(岡山氏)

そして、DX1.0が完了したタイミングで新たに取り組まれるのがトランスフォーメーションのフェーズとなるDX2.0だ。このフェーズでは、デジタル化による既存売り上げの拡大、新たなるデジタル由来の売り上げ創出を目指していく方針だという。

COMPANYの導入で従業員のスキルを可視化

このようにDX施策を進めているフジッコだが、これらの取り組みに加えた新たな施策として、2023年11月からWorks Human Intelligenceの統合人事システム「COMPANY」の採用を開始した。

「弊社では、数年前から従業員の方に生産性を高め、時間短縮した時間でさらなる成果につなげていくため、働き方改革に積極的に取り組んできました。その中でも『働きがいをどうつくるか』という内容は経営テーマにも挙げられています」(寺嶋氏)

人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方を指す「人的資本経営」の考え方の中でも、フジッコは「人の持つポテンシャルをいかに引き出せるか」を重要視しているという。

加えて寺嶋氏は、ただポテンシャルを引き出すだけでなく、「通常の組織運営をしながらポテンシャルを引き出せる会社になれるか」が重要になっている、と捉えているそうだ。

「正解のない時代ですからトップダウンをしているだけで仕事は回りません。現場のスキルを上げることで、自分自身のポテンシャルに気が付いてもらい、そこからやりたいと声を上げてくれた提案をいかに実現していくかが組織運営において重要になってきます」(寺嶋氏)

この仕組みを形にするためには、社員がどのような体験、職務経験、検定・資格を持っているかということや、どのような上司の下でプロジェクトに参加したか、インターンシップや副業制度は活用しているか……といった人材データを整備する必要性を感じていたという。

「COMPANYを導入するに至った背景には、人的資本経営は『本人のスキルや希望を周りも知っておく』ということが必要だと感じたからです。どんなスキルがあれば希望のポジションに推薦できるのかといった内容を、本人も上司も可視化できる状況を作れるのではないかという期待を込めてCOMPANYを導入することに決めました」(寺嶋氏)

2024年度は、導入したCOMPANYの運用が本格的に走り出すため、まずはデータの整理やデータ分析に注力していきた構え。また、ストレスチェックやエンゲージメント、目標管理といった項目に関しては、SaaS(Software as a Service)をバラバラに使ってしまっているため、統合人事システムであるCOMPANYで一元管理することも進めていきたいという。

最後に寺嶋氏に、同社が進めるDX施策やHR(Human Resources)領域へのデータ活用への注力といった取り組みの今後の展望を聞いた。

「仕事や働く価値観は変化の時を迎えています。弊社の最終的な目標としては『変わり続けられる人材』として、社員全員が環境に合わせて変わり続けられるスキルを身に付けられることです。実は弊社が展開している佃煮や煮豆といった商品も、時代に合わせてレシピが変わり続けています。変わり続けることで美味しくあり続ける。弊社の従業員も同じで、変わり続けることで活躍し続ける人材として成長してほしいと考えています」(寺嶋氏)

時代に合わせて自社製品のレシピを進化させてきたフジッコ。日々、家庭の「美味しい」を作ってきた同社が、次に目指すのは自社の変革だ。食品メーカーとして先進的なDXの取り組みを進める同社から目が離せない。