物質・材料研究機構(NIMS)と筑波大学は4月25日、嗅覚センサと機械学習を組み合わせることで、肺がん患者の術前と術後の呼気を高い精度で識別できる可能性を実証したと共同で発表した。

同成果は、筑波大 附属病院呼吸器外科の佐伯祐典病院講師、同・大学 医学医療系の巻直樹客員研究員、同・北澤伸祐講師、同・佐藤幸夫教授、NIMS 高分子・バイオ材料研究センターの根本尚大エンジニア、同・南皓輔主任研究員、同・今村岳主任研究員、同・吉川元起グループリーダー、NIMS マテリアル基盤研究センターの田村亮チームリーダー、茨城県立中央病院の稲田勝重研究員、同・磯田愉紀子研究員、同・小島寛副院長らの共同研究チームによるもの。詳細は、欧州臨床腫瘍学会が刊行する肺がんおよび胸部悪性腫瘍に関する全般を扱う学術誌「Lung Cancer」に掲載された。

肺がんは、日本でも世界でも最も多い死亡原因であり、たとえば日本の場合は、厚生労働省が2023年9月に発表した「2022年の人口動態統計(確定数)」によると、がん(悪性新生物〈腫瘍〉)による死亡は38万5797人(全体の24.6%)で、そのうちで肺がんは5万3750人(がん全体の13.9%)で1位となっている。

その死亡率を下げる鍵は早期発見と早期治療にあるとされるが、早期の肺がんはほとんど症状を示さないため、多くの場合、発見と治療が遅れがちだという。現在、肺がんのスクリーニングには主に低線量コンピュータ断層撮影(CT)が用いられているが、この方法は放射線被曝のリスクを伴い、コストが高く、さらに早期肺がんの発見においては偽陽性率が高い(56~96%)という課題も指摘されている。これらの課題を解決するため、安全かつ簡便で、低コスト、非侵襲、かつ高精度な新たなスクリーニング方法の開発が強く望まれていた。

期待される新規スクリーニング方法の1つが、呼気による診断法である。ヒトの呼気には多くの化合物が含まれており、その一部は、健康状態や病気の有無に関連する可能性が報告されている。そのため、呼気を分析することで肺がんなどの疾患を早期に検出できる可能性があるという。しかし、呼気による肺がんの早期診断法の開発には、呼気に含まれる情報の複雑さに加え、環境や個人差など、さまざまな影響を受けることが大きな課題となっていたとする。そこで研究チームは今回、最先端の計測・解析技術により、呼気による肺がんスクリーニング技術の可能性を実証することにしたという。

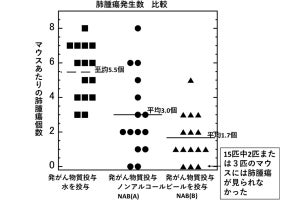

今回の研究では、NIMSが中心となって開発した超高感度・小型・化学的多様性を特徴とする嗅覚センサ「膜型表面応力センサ」(MSS)を用いて、筑波大附属病院で肺がん手術を受けた66名の患者に対し、手術前後に呼気の測定が行われた。得られた呼気に対するMSSの応答シグナルの解析が行われ、肺がんの有無を予測する機械学習モデルが構築された。その結果、80%を超える精度(正解率(80.9%)、感度(83.0%)、特異度(80.7%)、陽性適合率(80.6%)、陰性適合率(81.2%))で肺がんの有無を予測可能であることが実証されたとした。

これまでも、呼気によるがん診断に関する研究は報告されているが、今回の研究は、(1)手術前後の呼気測定により、患者の背景(年齢・性別・喫煙歴・肝機能・腎機能など)の影響を抑えた実験が行えたこと、(2)再現性の高い呼気採取・測定プロトコルが採用され、呼気サンプルの採取は温度と湿度が管理された部屋で慎重に行われたこと、(3)呼気に含まれるさまざまな成分に対し、それぞれ異なる応答性を示す高感度センサMSSが12チャンネル用意され、全チャンネルの組み合わせ(4083通り)について機械学習予測モデルが構築され、検証が行われたことの3点を特徴とした。

なお今回の研究は、単一の医療機関で、同一の装置が用いられた試験研究段階であり、初期ステージでのスクリーニングの可能性については、十分に検証ができていないという。また、全サンプルにおける肺がん患者数の分布も、実際の医療診断やがん検診の現場での分布とは異なっているなどの課題もあるとした。

研究チームは今後、各種の高精度ガス分析装置を用いた実験や、肺がんに限らず、がんによって変化する代謝経路も考慮した実験なども行い、がん由来の化合物(バイオマーカー)を特定することで、さらに科学的根拠に基づく評価方法の確立を進めていく予定としている。また、医療機関と密接に連携し、今回の研究を発展させることで、呼気がん診断法を確立し、一人でも多くの患者を救える技術にしていきたいと考えているとした。