全国の空港に拠点を持つJALグループ。同社は2023年12月からクラウド型電話サービス「Zoom Phone」の導入プロジェクトをスタートし、現在は天王洲オフィスの間接部門を中心に移行を進めている。もともとはPBX(Private Branch eXchange:構内電話交換機)の老朽化対策や在宅勤務での受電業務対応が目的だったが、固定電話機の削減によるコスト削減や、既存業務の見直しによる業務効率化などの効果も表れているという。

一方で巨大な組織全体のクラウドPBX移行にはさまざまな課題もつきまとう。同社はなぜクラウドPBX、そしてZoom Phoneを選んだのか。移行にあたってどのような課題があり、それをどう乗り越えたのか。

4月12日に開催された「Zoom Experience Day Spring」に、日本航空 デジタルテクノロジー本部 システムマネジメント部 コミュニケーション企画グループ グループ長・田上智基氏が登壇。JALグループがZoom Phoneを導入した背景と効果、今後の展望について語った。

オンプレPBXからの移行で求めた要件は?

そもそも、JALグループがクラウドPBXの導入を決めたのはなぜか。その理由を田上氏は次のように説明する。

まず、それまで使用していたオンプレPBXの約70%が老朽化していたことだ。なかには修理が不可能なPBXもあり、早急な対応が必要だった。次に、管理コストの改善が課題だったこと。企業としては当然、できるだけ管理コストは削減したい。だが、電話を1つ2つ減らしても大きなコスト削減にはならない。大幅な改善を期待するには、大規模な改革が求められた。

最後に挙げられたのが、コロナ禍を機に在宅勤務が増えたことで生まれた、受電業務にまつわる課題だ。固定電話の場合はどうしても物理的に電話をとる必要があり、担当者は出社しなければならない。そのため出社する社員とそうでない社員の間に不公平感が生まれ、不満の声が挙がっていたのだという。

こうした課題を解決するものとして、田上氏はクラウドPBXに着目し、まずは求める要件の整理からスタートした。なかでも重視したのは、電話回線から電話機まで一気通貫でサービスを受けられることと、オンプレPBXの課題でもあった老朽化による更新が不要なことだ。

さらに、JALグループが使用している160台以上の交換機と7,200台以上の固定電話を一気にクラウドPBX化することは難しいため、オンプレPBXとのハイブリッド構成が可能であることや、場所やデバイスを問わず在学で受電業務が可能であることも必須要件とした。

「クラウドPBXを選んだ理由は3つあります。まず、コストの見える化です。それまでは各社・各部門の総務や業務部門がPBXを管理していたため、コスト削減も個々の工夫にとどまっており、無駄なコストが存在していました。それらを見える化することで、どこにコスト削減できる要素があるかわかるだろうと考えました。

2つ目はシンプルなシステム構成であることです。これまでは複数のPBX製品を使用していたので、メーカーも担当ベンダーも異なり、その都度運用が違っていました。クラウドPBXで統一することで、システム構成をシンプルにできると考えました。

3つ目は操作が簡単であることです。複数のPBX製品を使用していたことで、教育や操作手順書の作成に時間がかかっていました。現場を味方にするためにもシンプルで簡単な操作は必須でした」(田上氏)

Zoom Phoneを選んだ3つの理由

数あるクラウドPBXのなかで田上氏が選定したのはZoom Phoneだった。その理由は3つある。

まず、コロナ禍以前の2018年から日本航空ではビデオ会議ツール「Zoom Meeting」を導入しており、多くの場面で利用していたことだ。操作がシンプルなだけでなく、同じZoomブランドだけにUIも似ており、ITリテラシーの高くない社員でもストレスフリーに移行できると考えた。

また、Zoom Phoneは電話回線からライセンス、保守サポートまで一気通貫でサービス提供を受けられ、短期間で現場に展開できることも条件にマッチしていた。特にクラウドPBXへの移行は回線通信キャリアの契約が必要で、電話番号を変えたくない場合は番号ポータビリティなどの作業も発生する。そうした専門的な作業を含めて任せられるのは大きなメリットだった。

さらに、日本国内の企業が事務電話に求めるであろうサービスの多くがZoom Phoneではベーシックな機能として提供されていたことも選定のポイントとなったという。

現場の“壁”を乗り越えるための提案

Zoom Phoneにしようと決めたはいいが、導入にあたっては、やはり現場へ浸透させる方法が課題となった。田上氏曰く、「IT部門が『これを入れました』と言うと、8割の人は使ってくれるが、航空業界は安心・安全第一の業界ということもあり、変化にリスクを感じる2割の人はなかなか踏み込んでくれない」のだという。

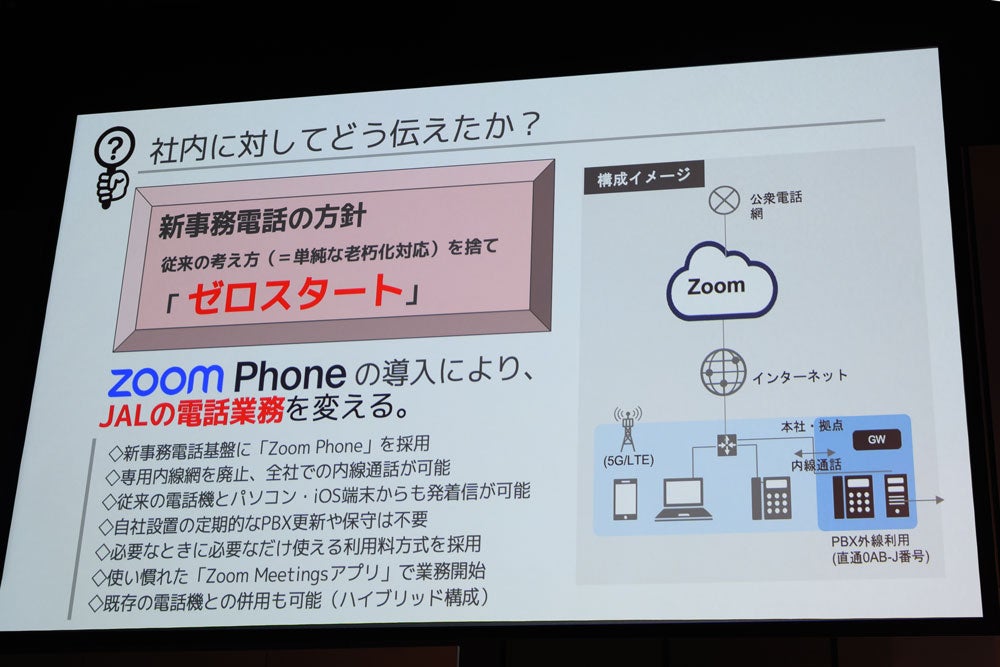

そこで田上氏は「新事務電話の方針」として、単純な老朽化対応ではなくZoom Phoneへの移行による「ゼロスタート」であることを強調。従来の電話機に加えてPCやiOS端末からも発着信ができたり、使い慣れたZoom Meetingアプリで業務ができたり、既存の電話機との併用もできたりといったメリットを伝えた上で、「Zoom Phoneの導入で、JALの電話業務を変えませんか?」と提案した。

加えて、これまでオンプレPBXで利用していた機能だけでなく、「コールキュー」や「自動応答」、「ボイスメール」などZoom Phoneで提供されるさまざまな機能についてもアピールし、現場への浸透を図ったという。

「慣れていない人にとっては、新しい何かが入って来るのは大変です。そうした現場の気持ちに寄り添わずに、単にシンプルで使いやすいからと導入を進めてもうまくいきません。業務について現場から話を聞いて、一緒に考えていくことが重要です。そうすれば、利用者も歩み寄ってくれます」(田上氏)

固定電話機を67%削減 - 得られた効果と残された課題

同社は2023年12月から天王洲オフィスの間接部門を中心にZoom Phoneへの移行を開始。2024年2月末時点で、固定電話機600台を67%減となる200台に集約できたという。

また、並行して既存業務の見直しも進めている。回線数削減によるコスト削減や、そもそも電話で対応する必要のない電話受付業務はメール・チャットなどに移行して効率化するといった効果が表れているとのことだ。

今後は各空港へも展開していくというが、一方で課題も残されている。

「相手との接続条件など、現場の運用フローとどうマッチさせていくのかを見極めながら、いかにオンプレPBXを減らせるかが課題です。当面はZoom PhoneとオンプレPBXのハイブリッド構成を考えていますが、将来的にはオンプレPBXの全廃を目指します」(田上氏)

* * *

全国の拠点に7,200台以上の固定電話機と3,500以上の電話回線を持つJALグループ。そんな同社が、オンプレPBXからクラウドPBXへの移行へと踏み切ったインパクトは大きい。移行に際してまとめた要件や導入にあたっての課題の乗り越え方などは、これからオンプレPBXと向き合う企業にとって、大いに参考になるのではないだろうか。