日本生産性本部 主席経営コンサルタント 中小企業診断士 鍜治田良氏は、15年以上中堅・中小企業の業績支援を行ってきた。その中で、鍜治田氏はデジタル化の失敗例を多数見てきたという。

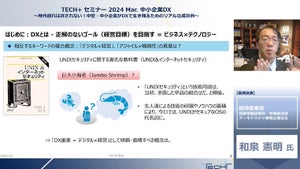

3月13日に開催された「TECH+セミナー 2024 Mar. 中小企業DX 時代遅れは許されない! 中堅・中小企業がDXで生き残るためのリアルな成功例」で同氏は、デジタル化・DXの上手くいかない企業が陥りやすい失敗パターンと、そこから導き出された成功・成果につなげるための道筋について解説した。

中堅中小企業がデジタル化に失敗する3つの要因

鍜治田氏は、現場でよく見かけるデジタル化の失敗例として、「カスタマイズで導入費用が膨大になってしまう」「導入したが現場で使われない」「生産性向上につながらない」という3つのパターンを挙げる。それぞれ具体的な事例を基に、考えられる対策を考えていきたい。

1. カスタマイズで費用が膨大に

売上高8億円の事務代行業者は、400社以上の外注先をExcelのマクロで管理していた。発注書と外注先からの請求書の整合性のチェックに時間を要し、締めの時期には22時を超える担当スタッフの残業が発生していた。Excelファイルのメンテナンスができる人がいなくなったため、働き方改革の一環としてクラウド型のシステムを導入することになった。

現場で使いやすいシステムを重視し、既存システムと同じUI(ユーザーインターフェース)の採用や全自動化など、現場の意見を強く反映させたものにしようとしたところ、当初予算であった500万円を大幅に超過し、追加で2000万円が必要となった。鍜治田氏が、業務フローの見直し・集約をサポートし、同じUIの維持、全自動化を断念した結果、最終的には600万円でシステムを完成させることができた。

鍜治田氏によると、この事例から分かるように、カスタムで導入費用が膨らんでしまうのには、多くの場合2つの要因があるという。

1つ目は業務の見直しができていないことだ。非効率な仕事のやり方をシステム化しても、非効率なままであるだけでなく、カスタマイズが発生することが多い。「システム化するときには業務を見直すのが先決。効率的な業務の流れにした後にシステム化することが大切」と鍜治田氏は説明する。ただし、標準化・効率化しすぎて、企業としての魅力や差別化のポイントを失わないよう注意が必要だ。

「とある会社では、営業の効率化を図り、電話で受けていた注文をすべてWebにシフトしたことで売上が2割減となってしまいました。電話では、次の営業やアップセルにつながる会話までできていたのに、それがなくなってしまったのです。効率化する際には、本当に効率化すべき業務なのか、魅力が失われないかまで考慮すべきでしょう」(鍜治田氏)

2つ目は、完璧主義から抜け出せないことだ。システム化にあたって「せっかく投資するなら」と完璧を目指してしまうと、投資額が膨らみがちだ。鍜治田氏は「デジタルツールの進歩は早い。より良いシステムがこの先に出てくると考えて、定期的に見直して改善していく発想が必要」とはじめから完璧なものを目指さないことを推奨する。

2. 導入したが現場で使われない

売上高50億円の事務機器販売業者は、市場の縮小を背景に売上が微減していた。効率的な営業活動と売上増加を目指し、営業管理システムを導入した。導入した営業管理システムはベストプラクティスをシステム化したものであり、導入したシステムに合わせて自社の営業活動を変える必要があった。ただ、同社ではこれまで細かな営業管理をしたことがなく、日報なども書いたことがない状況で、導入したシステムはメール機能を除いてまったく使われなかったという。

そこで一旦システムを解約し、Googleフォームでの日報提出、Googleカレンダーでの訪問管理といった流れで少しずつ営業管理体制を整えていった。鍜治田氏は「やったことのない管理は、いくらシステムが優秀だったとしてもできない。現場の実態に合わせたシステムを選定することが大事」と話す。

また同氏は、導入後のフォローが不十分だったこともシステムが定着しなかった要因の1つとして挙げる。マニュアルを送付して説明会を1度開催しただけで、一部の人は操作方法を覚えきれなかったそうだ。

「デジタルツールはあくまで道具。道具だけでは良い結果は出ず、その使い手のレベルも重要な要素と言えます。使い手のレベルに合ったシステムの選定が必要です。また、デジタルリテラシーは人によってバラつきが多くなります。そこを考慮した手厚いサポートが必要です。経営者としては、長期的な視点で使い手と道具のレベルアップを考えていくことが大切な心構えですね」(鍜治田氏)

3. 生産性向上につながらない

売上高10億円の製造業者は、長年にわたってコストダウンに取り組んできたが、ここ数年コストダウンのネタが尽きてきた。さらなるコストダウンを目指し、設備の稼働をリアルタイムで監視するAIシステムを導入。設備の稼働時間が細かく見える化され、設備の問題点を把握できるようになった一方で、対策を講じるには月1回の会議で承認を得る必要があった。そのため、一向に生産性向上やコストダウンにつながる結果が出てこなかった。そこで、現場に対する教育と権限付与により、具体的な対応策を現場で実施できるようにして、稼働率が10%改善したという。

鍜治田氏は、この事例を基に生産性向上に向けたポイントを挙げた。

1つ目は現場の教育だ。同氏は「現場力の強化という言い方もできる。問題が見える化されても、アクションしなければ数字は変わらない。アクションするには対応できる現場に育てていく必要がある」と説明する。これに加えて、役割や権限の見直しも重要だ。「適切な権限移譲・役割変更を行い、意思決定を現場サイドにシフトしていくことが必要」(鍜治田氏)と指摘した。

「ワークフローシステムを導入している会社から、ハンコがボタンに変わっただけで業務は何も変わらないという課題を聞きます。これは、権限移譲ができていないことが大きな理由でしょう。現場に権限を移譲して意思決定を迅速に行い、見える化したものをアクションに落とし込むという流れをつくっていく必要があります。それが、生産性向上やコストダウンという数字につながっていくはずです」(鍜治田氏)