日本IBMでは3月18日~19日に米国ニューヨーク州におけるIBM Reseachの拠点を巡る、日本メディア向けのプレスツアーを開催した。本稿では、1日目に訪れた「IBM Research - Yorktown Heights(ヨークタウン・ハイツ)」における量子コンピュータの取り組みに関する話を紹介する。記事の後半では最新の「IBM Quantum System Two」を動画で紹介しているので、ご覧いただければと思う。

IBM Researchの本部「Yorktown Heights」

ヨークタウン・ハイツは、ニューヨーク市から自動車で北へ約1時間15分の場所にあり、1961年に設立されたIBM Researchの本部だ。世界中で約3000人の研究者を擁しており、多くの人がYorktown Heightsで活動し、世界中のラボで数学者、コンピュータサイエンティスト、化学者、材料科学者、医師、生物学者、データサイエンティスト、そしてビジネスやサイバーセキュリティ、AIの専門家などが活動している。

冒頭、日本IBM 代表取締役社長執行役員の山口明夫氏は「日本は分岐点に置かれており、そのような状況下においてはイノベーションが必須になっています。本当に価値のあるものを作り上げて、世の中に価値のある価格で提供していかなければなりません。コストプッシュ型からバリューベースにかわらなければならず、そのためにはテクノロジーが必要です。日本ではテクノロジーをお客さまに分かりやすく説明することが重要であり、理解してもらうことがポイントになります」と述べた。

IBM ResearchのミッションはIBM内における「有機的な成長エンジン」と「コンピューティングの未来を創造する」の2つだ。

そして、Vice President, IBM Quantum Adoption and Business DevelopmentのScot Silbergleit氏はコンピューティングの未来に関する最近の取り組みの1つとして、従来のビットとは異なるQ bit(量子ビット:量子力学的な性質を利用する最小単位)を示した。

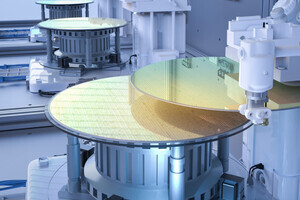

同氏はIBMの量子コンピュータについて「IBM Quantumのプラットフォームは、プロプライエタリ(独占的)な技術ではなく、フルスタックで提供している点が特徴です。ハードウェア技術からアプリケーション層、ソフトウェアまで、全体のエクスペリエンス(体験)がプラットフォームだと考えています。われわれの半導体技術は、材料科学からプロセス技術、そして統合プロセスフローから設計技術まで、あらゆる領域に適用できます」と説明する。

量子コンピューティングとは?

続いて、IBM フェロー Quantum Processor Technology, IBM ReseachのMatthias Steffen氏が同社の量子コンピュータについて解説した。

まずは、量子コンピュータについて改めて説明したい。説明が難解に聞こえてしまうかもしれないが、現在のコンピュータは0と1を機械的に表現するためにトランジスタを使い、論理的に動かすためにプール理論にもとづく論理ゲートによるプログラム可能な論理演算回路を利用する。これを「古典コンピュータ」と位置付けている。

一方、量子コンピュータは「ゲート型」と「アニーリング型」の2つの方式があり、IBMは前者となる。ゲート型は、量子ビットの重ね合わせ状態を制御するために量子ゲートを組み合わせて計算回路を構築する。用途としてはレコメンドや株式ポートフォリオなど汎用的な性質を持つ。

また、アニーリング型は量子ゆらぎを利用して、最適化問題を解くアルゴリズムを用いており、ユースケースは従業員のシフトスケジュール最適化や受発注予測などを想定し、大規模なものでも最適解を模索するというもの。今後、両型の統合が進めばスケールの拡大が期待できるとも言われている。

簡単に説明すると、古典コンピュータは単位はビットで0と1が別々に存在し、バイナリを使い、積み重ねることで複雑な演算計算を行う反面、量子コンピュータの場合は単位が量子ビットであり、0と1が混在していることから次の処理をスタートするために現行の処理が終了するのを待つ必要がなく、両方を同時に処理できるが、これには量子アルゴリズムの存在が大きく関わる。

量子コンピュータは量子力学の原理を活用した計算技術であり、古典コンピュータには解くのが難しい最適化問題や複雑な化学シミュレーションなどを高速で解くことができる技術として、昨今では注目を集めている。現状の応用分野は金融、医療、製薬、材料科学など想定されている。

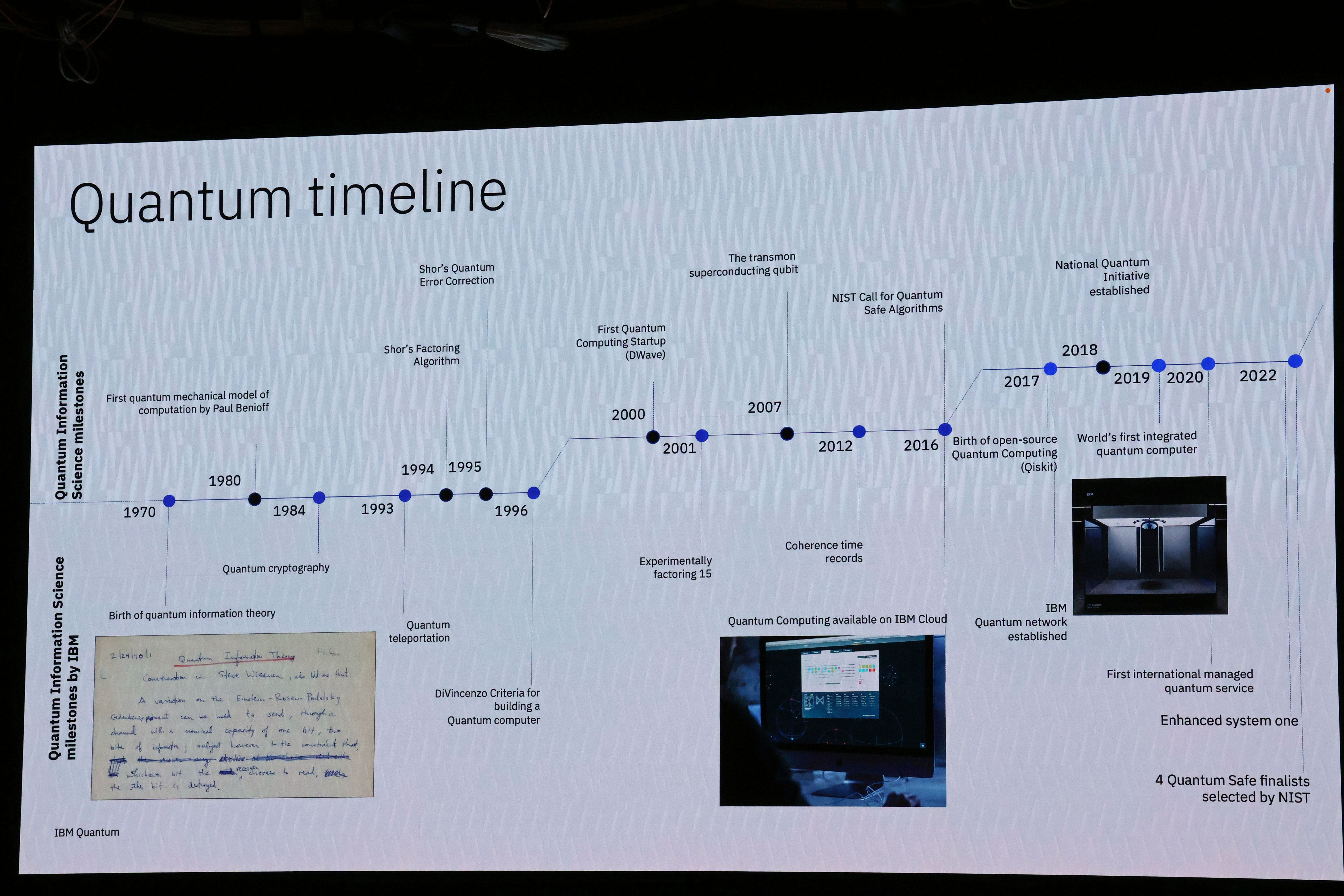

Steffen氏はIBM Quantumについて「有用な量子コンピューティングを世界にもたらし、世界を変えることであり、次世代システムへの推進力となるものです。IBMは量子コンピューティングにおいて長い歴史を持っています。それは70年代にさかのぼり、当初はどのデバイスが使用できるかさえ明確ではありませんでしたが、量子システムを情報技術の問題を解決するために使用できることを発見するために多くの科学的研究が行われました。1994年にPeter Shorが量子アルゴリズムとしてショアのアルゴリズムを発見し、1995年にShorらが示した量子誤り訂正符号(エラー訂正技術)の存在が、量子コンピュータの実現を近づけました。そして、われわれは2016年に『IBM Quantum System One』、最近では『IBM Quantum System Two』を開発しています」と説明する。

量子コンピュータにも弱点はある

ここまで触れてきたことを振り返ると、量子コンピュータ自体が何でもできてしまう特別なものであると考えてしまうが、もちろん弱点も存在する。量子コンピュータは、わずかな周囲の干渉、微細なノイズでさえも影響を受けてしまい、量子ゆらぎを起こすことがある。こうしたノイズを低減するための技術が前述のエラー訂正技術となる。

ノイズの低減に向けては、エラー訂正技術に加え、ノイズを引き起こすパターンの理解やノイズ耐性を持つ量子アルゴリズムの開発、ハードウェアの改善などが挙げられる。そのため、ゲート型量子コンピュータにおけるノイズの低減は目下、IBM Researchが取り組む重要事項でもある。

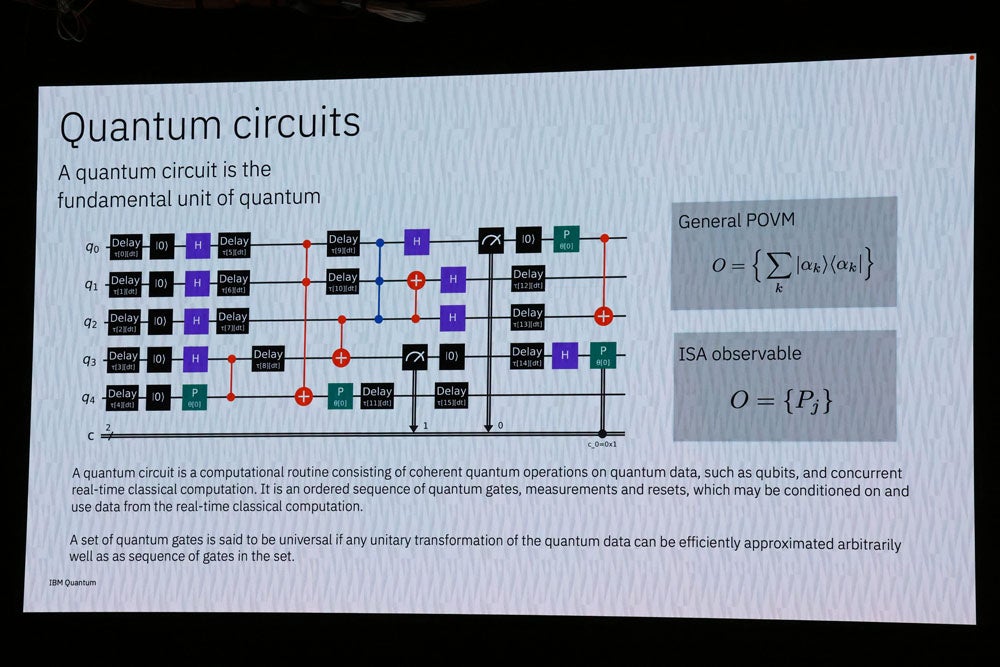

量子コンピュータの基本的な命令セットは「量子回路」で考えられるあらゆる問題を量子回路に変換して量子システムで実行し、その結果から観測可能量を抽出するというものだ。

量子回路は量子システムのハードウェア上で実行され、量子システムと古典的な電子機器と情報の流れを組織し、アルゴリズムを実行したい場合、それを量子回路にマッピングする必要がある。量子回路は実際に接続されているユニットに到達し、測定前に量子回路を実行し、測定結果をユーザーに返し、問題の解答を計算する。

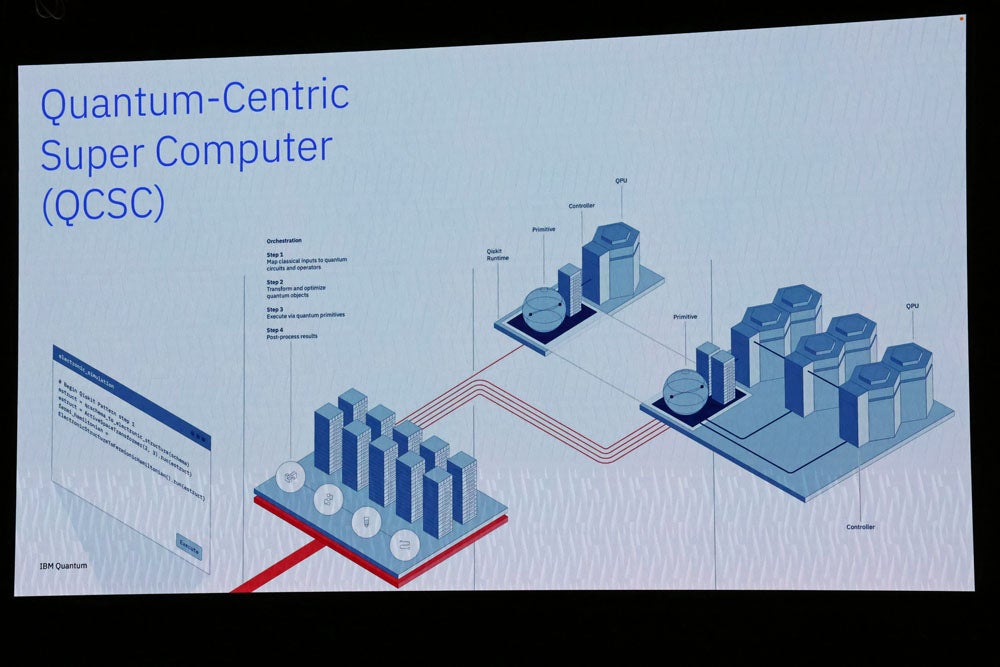

同社では、これら量子ハードウェア、ソフトウェア、古典的なシステムの統合によるものを「量子中心のスーパーコンピュータ(Quantum-Centric Super Computer)」と定義。ただ、実用的な問題の解決に向けては、多くのゲート・量子ビットが必要になるほか、耐故障性のプロセッサが登場するまでは、単純な量子回路の実装は待たなければならず、古典コンピュータと量子コンピュータの間にギャップが存在しており、さらなる進化が必要だという。

IBMの量子コンピュータを“深化”させる新プロセッサ、そして日本との協力関係

そこで、昨年に同社では127個の超伝導量子ビットで構成されるプロセッサ「Eagle」を用いて、量子コンピュータが古典コンピュータを超える正確な結果を導き出せることを初めて実証した。これ以降、100以上の実験が行われている。

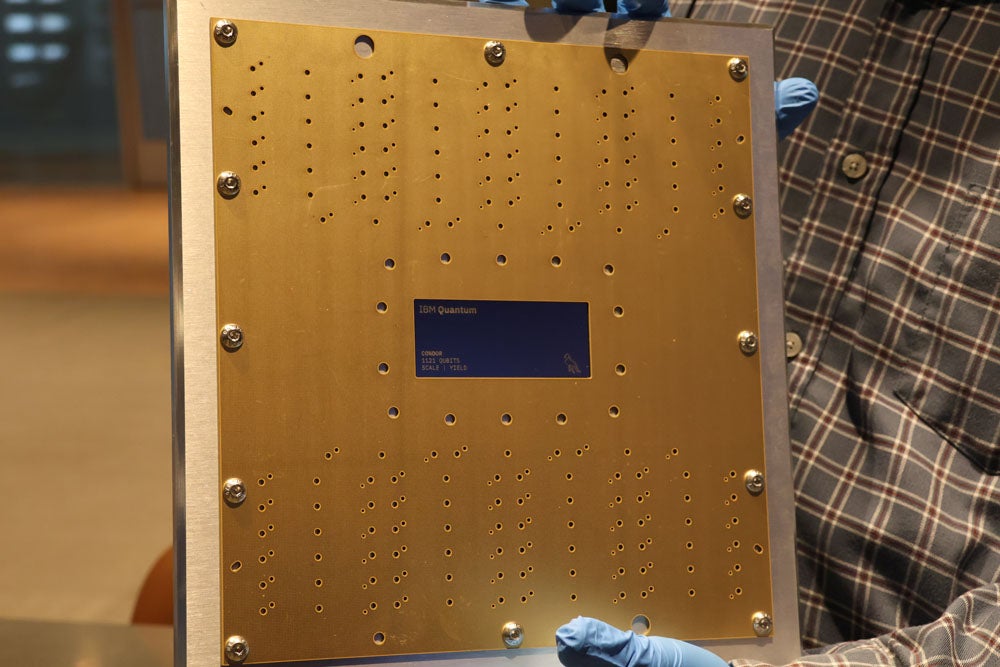

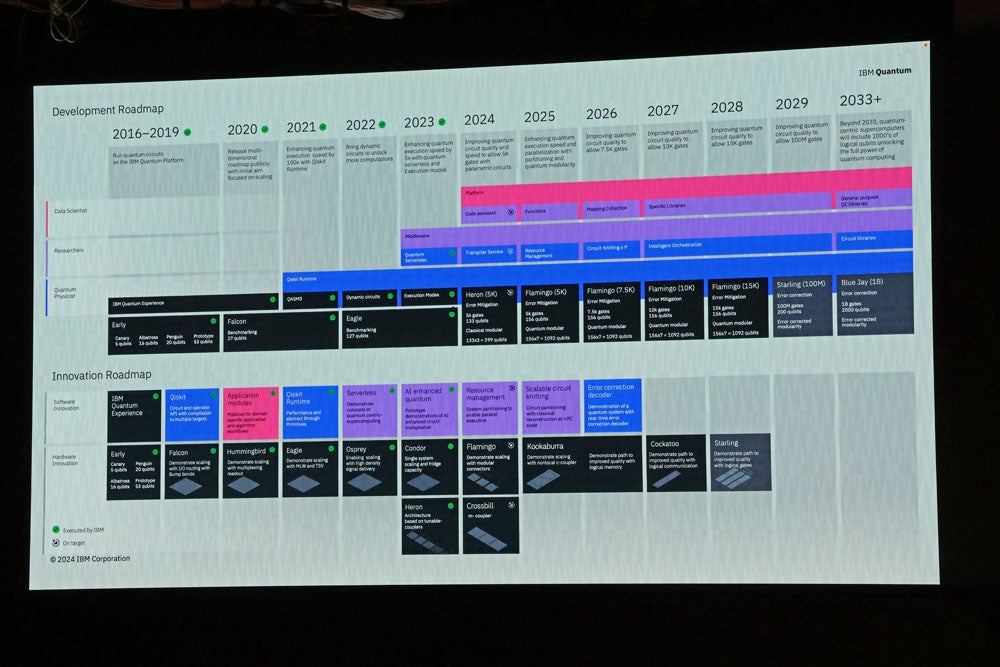

同社では、量子の実用化に向けて「量子ビット数」「品質」の2つの側面で進めている。そのため、昨年末に1121量子ビットのプロセッサ「Condor」と133量子ビットの「Heron」を発表。

量子ビット密度を従来比で50%向上させ、回路の大規模化と高集積化を図っているが、同氏は「デモンストレーションを行いましたが、スケーラブルではありませんでした。これは良い経験になりました。引き続き運用できるかどうか確認します。現在、フォーカスしているのはゲートの深さと品質となり、オペレーションの正確性を追求しています」と力を込める。

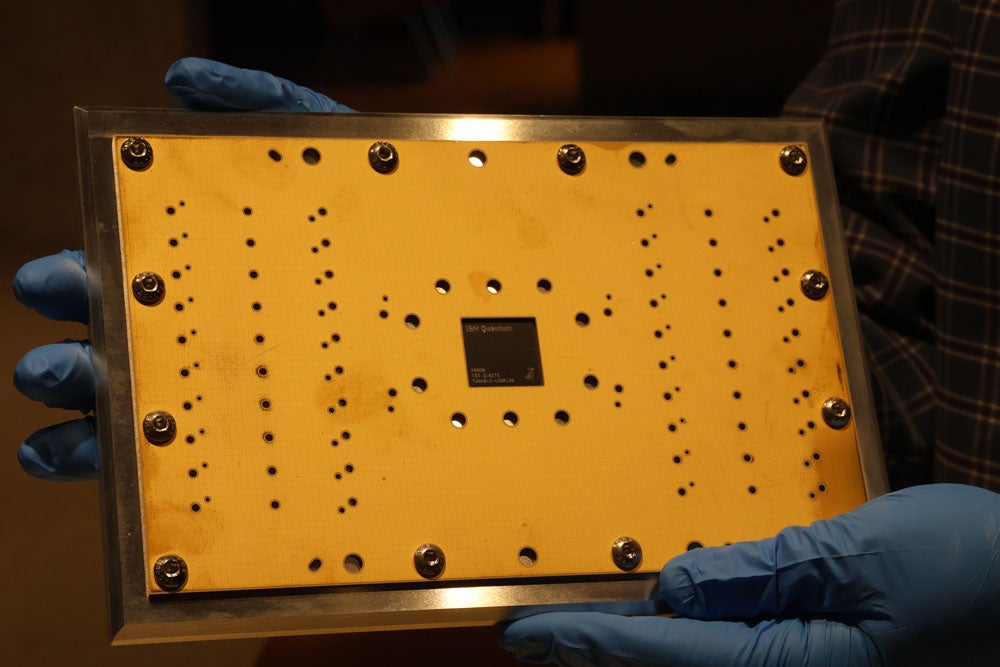

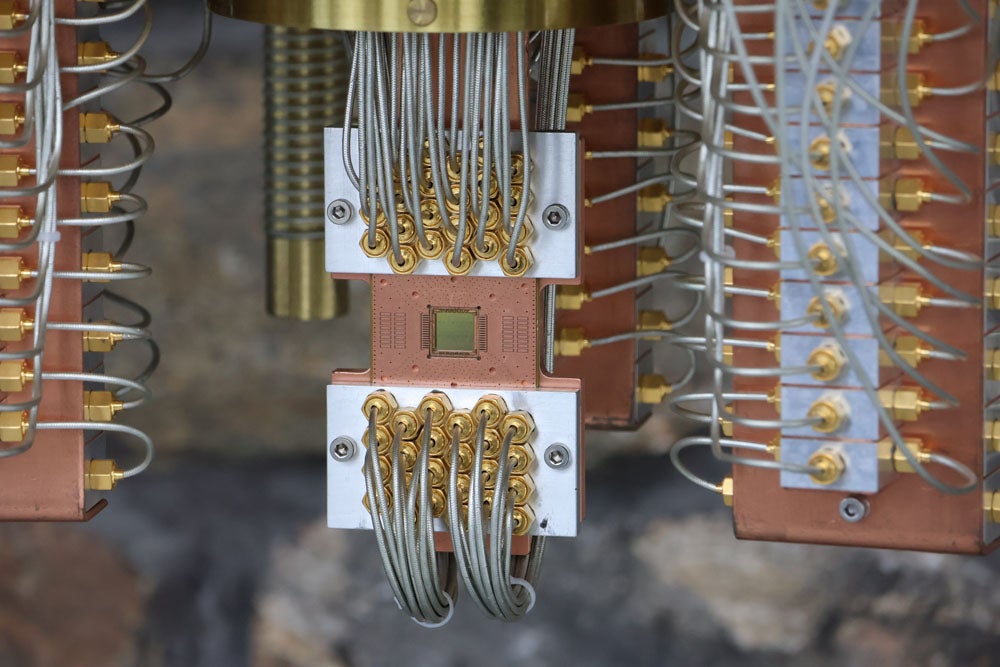

そして、Condorと時を同じくして発表された133量子ビットのプロセッサ「IBM Quantum Heron」は品質面を重視している。品質志向のTuneble coupler architecture(チューナブルカプラーアーキテクチャ)を採用し、Eagleと比較してエラー率を5倍改善し、低いエラー率を実現しているという。IBM Quantum System Twoには3つの同プロセッサが搭載されいている。

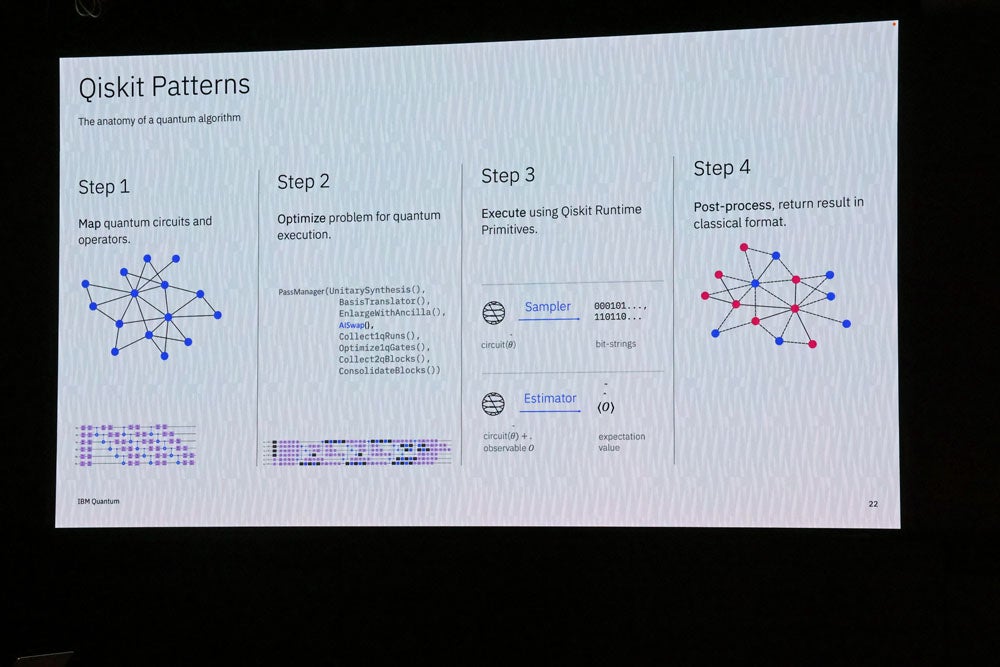

一方、量子コンピュータ実行するためにはソフトウェアが必要となる。Steffen氏は「実用規模を実現するための量子コンピューティングサービスに加え、プログラミングモデル『Qiskit Runtime』を提供しています。Qiskit Runtimeは量子コンピューティングをスケールできる実行環境であり、将来的なエラー訂正技術を備えた量子回路を実行するために最適化されています」と話す。

CondorとHeronの発表と同時に、量子コンピュータを扱うためのオープンソースSDK(Software Development Kit)「Qiskit 1.0」、量子開発者が簡単にコードを作成できる仕組みとして機能する「Qiskit Patterns」を発表している。

同氏の説明終盤には、日本における取り組みを紹介。すでに、ご存知の方も多いかもしれないが、日本では2021年に東京大学と共同でIBM Quantum System Oneを「新川崎・創造のもり かわさき新産業創造センター(KBIC)」に設置しており、昨秋にEagleプロセッサを搭載してアップグレードされている。

Steffen氏は「日本と協力して、未来の量子中心のスーパーコンピューターを実現する大きな一翼を担っていることに非常に興奮しています。産業、大学、企業の協力を通じて、実用規模の実験を実証し、さらなる研究を行います。また、ソフトウェア開発にも取り組み、大規模なシステムを実装することを目指しています」と、日本との協業について期待を口にしていた。

今後、2024年中に高品質のプロセッサ間で量子リンクを提供する最初のステップとして「Flamingo」プロセッサ、2025~2026年に「Kookaburra」プロセッサ、2027年に「Cockatoo」プロセッサの開発を目指す。

IBM Quantum ラボツアー

Silbergleit氏とSteffen氏の説明後には、Vice President, IBM Business DevelopmentのScott Crowder氏によるラボツアーが行われた。

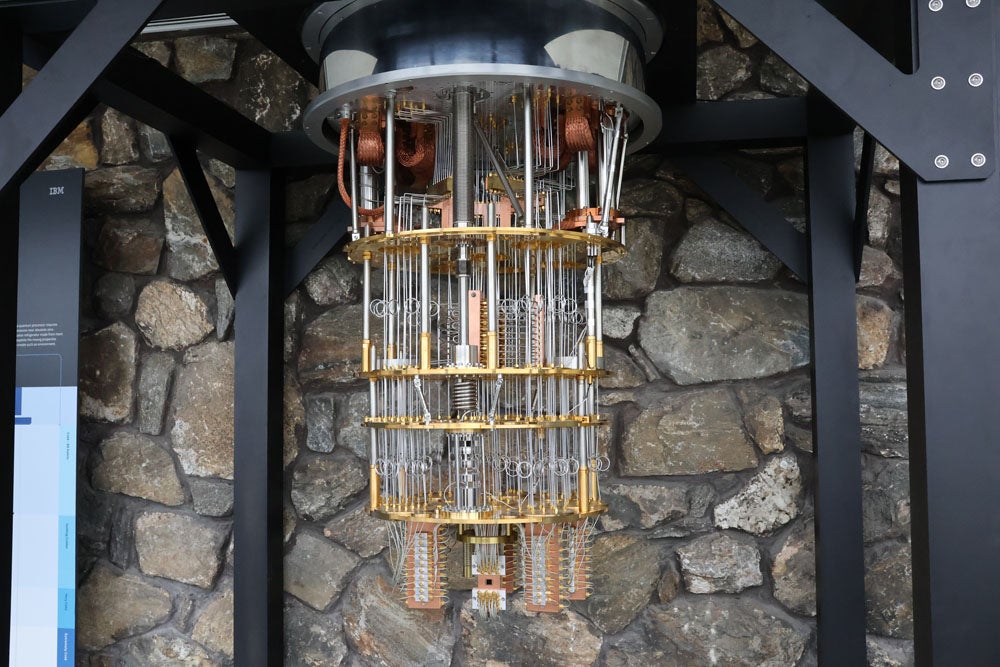

まず、同氏が解説したのはIBM Quantum System Oneだ。Crowder氏は「5年前に製造されたもので、日本のKBICにも設置されています。量子ロジックユニット、量子プロセスユニットが配置されており、15mK(ミリケルビン、限りなく絶対零度のマイナス273度に近い)で稼働させています。127量子ビットのプロセッサ2基を搭載し、クラウドベースでお客さまに提供しています」と説く。

続いてが昨年末に発表されたIBM Quantum System Two。同システムについては以下の動画をご覧いただきたい。

改めて説明すると、Twoはモジュール式で133量子ビットのIBM Heronプロセッサが3つとサポート用の制御電子機器、極冷温設備を搭載し、3つそれぞれが拡張可能となっている。1つのモジュールで1000量子ビットを取り扱うことができ、IBMのロードマップでは2033年以降、エラー訂正技術や何千もの量子ビットを目指している。これを複数にすることでスーパーコンピューティングのように拡張できる。1つのモジュールあたりの大きさはOneの筐体より若干ではあるが、小さくなっているという。

実機の説明を受けた後は、量子コンピュータの研究室に案内された。室内は撮影NGのためテキストでの説明が中心になってしまうが、ご容赦いただきたい。

研究室内には、複数台のIBM Quantum Oneがカバーを掛けられずにむき出しの状態のもから、カバーが被せられものがあり、各種の研究を行っている。

具体的には小さなデバイスを用いて、ストレージ情報やプロセス情報など、量子ビットの相互作用をチェックしている。ストレージ情報では、2つの量子状態を見ながら、どれくらい情報がコヒーレンスに保たれるのかを確認し、週ごとのサイクルで新しいデバイスを使い、パフォーマンスの良し悪しをチェックしているという。

また、どの磁気シールドが適切で、どのような管理をすればいいのかをテストしているほか、量子ビット間の相互作用を制御する機能であるカプラーとチップを接続させるために、より短いつながりとして望ましいものの選定などの研究を行っている。

少し長くなってしまったが、以上がIBM Research本部のヨークタウン・ハイツにおける量子コンピュータの取り組みとなる。個人的に感じたことは、非常に未来を感じさせてくれるテクノロジーであったということだ。IBM Quantum Twoが日本に上陸するもの、そう遠くない未来であると期待したい。