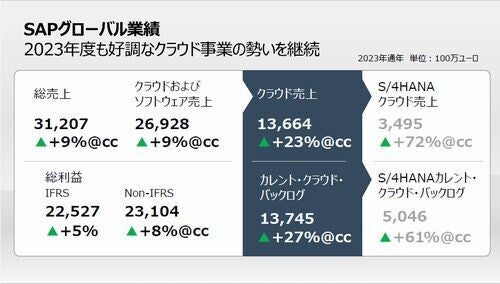

SAPジャパンは2月15日、SAPジャパンの2024年ビジネス戦略に関する社長会見を開催した。代表取締役社長の鈴木洋史氏は、2023年の業績について、「総売上が前年比9%だった中、クラウドの売上は前年比23%増、S/4HANAのクラウドの売上は前年比72%増となっており、クラウド事業が好調だった」と説明した。

日本の業績は昨年比12%増とグローバルを上回ったほか、第4四半期の成長は前年比17%増を達成しており、「クラウドでERPを利用することが当たり前になったことを実感した」と、鈴木氏は語った。

続いて、鈴木洋史氏は、「すべてのSAPポートフォリオにAI導入」「パートナーエコシステムの拡大」「社会課題の解決・サステナビリティの取り組み」という3つの柱に分けて、2024年のビジネス戦略を説明した。

すべてのSAPポートフォリオにAI導入

今や、ほぼすべてのITベンダーがAIに関連したサービスやソリューションを提供しているが、SAPはビジネスで活用できるAI「SAP Business AI」というコンセプトを打ち出している。

鈴木氏は、SAP Business AIの特徴は「4つの層から成ること」と述べた。4つの層とは、下から要素技術、Business Technology Platform上のAI基盤、組み込みAI機能、デジタルアシスタント「Joule」だ。

2024年は、このSAP Business AIをすべてのクラウドソリューションに組み込むことを狙っている。鈴木氏は「SAPはグローバルで成功するための注力分野にAIを挙げている。ジャパンとしても、2024年をビジネスAI元年として、日本の顧客に提供する」と述べた。

同社のクラウド型アプリケーション開発のプラットフォーム「SAP Business Technology Platform」(以下、SAP BTP)を通じて、AIを各製品に組み込んでいくという。

鈴木氏は、生成AIに関しては「プライバシーを保護しながら 安全かつセキュアな方法でビジネスデータとLLMを統合する。生成AIを使った経営に役立つデータを提供することに注力する」と説明した。

例えば、Jouleが組み込まれた製品では、チャット形式で質問をして回答を得ることが可能になる。

また、鈴木氏は「SAP Business AIうぃ最大限有効活用するには 業務をERPに合わせてもらうことが大事」と述べた。これは、これまでのように、自社の業務に合わせてERPを作りこまないことを意味する。

これからのERP活用については、「ERPはクリーンな状態を保ち、拡張機能はアドオンではなく、BTP上で開発するクリーンコア戦略を推進する」と、鈴木氏はERPをカスタマイズせずに使うことの重要性を強調した。

パートナーエコシステムの拡大

2023年は、パートナー再販によるクラウドビジネスは前年比44%増、新規パートナーの数は42社増、SAP認定コンサルタントは前年比11%増と大きく成長したという。

こうした成長を受け、2024年は「新規パートナーの拡大・強化」「パートナー自走ビジネスの実現」「導入成功への支援と伴走型協業」「パートナーソリューションの拡販支援」に注力する。

新規パートナーの拡大に向けては、SAPの技術者の育成が必須であるとして、支援を強化するという。伴走型の支援に関しては、品質向上を支援する体制を整えて強化する。本番稼働した後も伴走するため、パートナーのポストセールスの育成に取り組んでおり、昨年3倍に拡大したそうだ。

また、自社製品の拡販にとどまることなく、パートナーのソリューションの拡販も支援する。そのために、AIを活用するとともに、SAP Storeでパートナーのソリューションの販売を行う。

社会課題の解決・サステナビリティの取り組み

鈴木氏は、2023年の社会課題の解決・サステナビリティの取り組みとして、以下5点を紹介した。

- 災害情報活用プラットフォーム「EDiSON / PREIN」

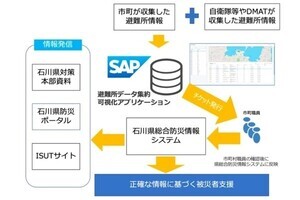

- 能登半島地震での避難所情報を集約可視化

- マツモトプレシジョンにおけるSAP SFMによる環境価値から経済価値の向上

- 官民連携組織と連携(蓄電池のトレーサビリティ管理システムと接続検証)

- 女性自立のリスキリングプログラム

鈴木氏は、「SAPはグローバルで公共領域において実績があることから、日本も世界の事例を実績にして、取り組んでもらうような啓蒙活動をしたい。一方、草の根で、防災減災のプラットフォームを基盤に避難所や地域の連携を行うことなど、全国で広げられると見ている」と語った。

最後に、鈴木氏は今年から始める「中期変革プログラムSAP Japan 2026」を紹介した。同プログラムの策定には、200名を超える社員が取り組んだという。同氏は、「3つのSuccessとGrowthを連携させて、日本企業がグローバルで実力を発揮できるよう支援し、No.1クラウドカンパニーになることを目指す」との意気込みを見せていた。