九州大学(九大)は2月6日、中胚葉組織の「側板中胚葉」の一部が変化し、胚発生後期に骨や腱などの四肢の主要組織を形成する「四肢前駆細胞」(LPC)を産み出すリプログラミング法の確立を通して、側板中胚葉のどこがLPCとなるのかを特定化する因子の同定を試み、転写因子「Prdm16」、「Zbtb16」とRNA結合因子「Lin28a」(以下、「PZL」)を組み合わせて使用すると、LPCマーカー遺伝子群の発現が誘導されることがわかったことを発表した。

同成果は、ハーバード医科大学の熱田勇士研究員(現・九大大学院 理学研究院 講師)、同・Clifford Tabin教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、細胞生物学と発生生物学に関する全般を扱う学術誌「Developmental Cell」に掲載された。

手足の主要組織は胎児期(胚発生期)に作られ、側板中胚葉に由来する(側板中胚葉は、心臓や体腔壁など四肢以外の臓器や組織も生み出す)。四肢の元となる肢芽の形成は、一部の側板中胚葉細胞がLPCへと特定化されることにより開始される。またLPCは発生が進行するにつれ、四肢内の骨や軟骨、靭帯、腱、真皮といった結合組織へと分化することがわかっている。

肢芽は、主にLPCとそれらを覆う表皮細胞から成る単純な構造をしており、これまでのマウス胚やニワトリ胚を用いた研究から、肢芽形成に関わる遺伝子や、肢芽の成長を促す「FGF」などの分泌因子が数多く見出されてきた。しかし、側板中胚葉内でLPCを最初に特定化し、LPCとほかの側板中胚葉由来組織を区別する細胞内因子は同定されていないとする。

そこで研究チームは今回、肢芽で発現する遺伝子の中で、非四肢由来の細胞をLPC様細胞へと転換できる因子、つまりリプログラム因子を同定することを目指したとのこと。その理由は、予定四肢領域で特異的に発現し、LPCではない細胞にLPCの性質を与えることができる因子は、四肢発生過程においてもLPCを特定化する役割を担う可能性が極めて高いためだとする。

はじめに、細胞内に存在するmRNAの発現量を計測する「RNAシーケンス」を用いて、肢芽で発現が高く、首や脇腹の側板中胚葉領域では発現が低い遺伝子を網羅的に探索し、18個の候補遺伝子を洗い出したという。続いてそれら因子中にリプログラム能を持つものが含まれているのか否かを調べるため、肢芽由来ではないマウス胚性線維芽細胞に対し、18因子すべてを導入したところ、LPCをラベルするマーカー遺伝子の発現が認められたとしている。

さらに、それぞれ1遺伝子ずつ省いて導入実験を行う「ドロップアウトアッセイ」により、リプログラム因子の絞り込みが行われた。その結果、転写因子Prdm16とZbtb16、RNA結合因子PZLの導入がLPCマーカー遺伝子を発現させるのに十分であることが判明したとのことだ。

続いて、単一細胞RNAシーケンスを用いて、LPCマーカー陽性となったリプログラム細胞「rLPC」の遺伝子発現プロファイルが詳細に調べられた。すると、一部のrLPCは内在性のLPCと酷似したプロファイルを持つことが明らかになったとする。

また、リプログラミング過程における遺伝子発現パターンの変化が解析された。すると、リプログラミングに成功した細胞では、初期段階でE3ユビキチンリガーゼ「Lin41」の発現が上昇することが示されたという。そこで、PZLに加え、Lin41も組み合わせて線維芽細胞への導入を行った(PZLLコンビネーション)結果、リプログラミング効率の上昇が見られたといい、最後にrLPCが本来LPCが形成すべき細胞種へと分化するのか否かを調べたところ、rLPCもLPCと同様に軟骨や腱前駆細胞へと分化することが確認されたとした。

今回の研究成果は、PZLおよびPZLLが四肢形成初期過程において、LPCをLPCたらしめる遺伝子ネットワークを、側板中胚葉細胞内で起動する働きを果たす可能性を強く示唆するものだという。

またPZLLのうちのZbtb16については、過去の研究から四肢形成に必要であることが示唆されていたが、そのほかの3因子の四肢形成における役割は報告されていなかったとする。研究チームは今後、ノックアウトマウスを作製するなどして、同定したリプログラム因子がLPCの特定化に実際に必要か否かを検証していく予定とする。

-

研究成果の概要(線維芽細胞をLPC様細胞へと転換するリプログラム因子の同定)。(A)候補遺伝子のスクリーニング。同じ側板中胚葉由来組織(首、脇腹、肢芽)の中で、肢芽で特異的に発現する遺伝子を探索し、18個の遺伝子をリプログラム因子の候補とした。(B)肢芽でGFP(緑色蛍光タンパク質)を発現するマウス胚(Prx1-GFPマウス)から、GFP陰性の非四肢細胞が採取された。18個の候補遺伝子をまとめて導入すると、GFP陰性の細胞が陽性のrLPCへと変化した。(C)PZLにより作られたrLPCクラスターの免疫染色。rLPCではPrxGFP(緑)に加え、Irx3(マゼンタ)、Tfap2c(白)といったLPCマーカー遺伝子が発現する。青色は細胞核を示す。(D)研究結果の要約図(出所:九大プレスリリースPDF)

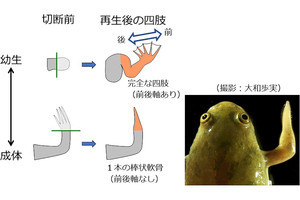

さらに、今回の研究ではマウス細胞が用いられたのに対し、今後は同様の手法で、ヒト線維芽細胞からrLPCを作ることにも挑戦するという。研究チームは、マウスやカエルの研究から、LPCの切断肢への移植が四肢再生を促進することが示されているため、大量培養が容易な線維芽細胞からヒトrLPCを作製する手段を確立できれば、四肢再生医療技術開発に貢献する公算が大きいことが考えられるとしている。