東北大学は2月5日、独自に導いた着火と火炎(デフラグレーション)の等価性に関する理論を適用することで、反応波を「自着火反応波」として拡張し、火炎と「爆轟(ばくごう)」(デトネーション)を理論的につなぐことに成功したことにより、自動車エンジンの高効率化の阻害要因であるノッキングの発生条件や、安全工学として重要な爆轟遷移条件を明確にできるようにしたことを発表した。

同成果は、東北大 流体科学研究所の森井雄飛助教らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する気体・液体および複雑または多相流体の力学に関する全般を扱う学術誌「Physics of Fluids」に掲載された。

自動車や航空機など、人類は移動手段の多くに動力源として内燃機関を採用しているため、そのさらなる燃焼器の効率化を進めれば進めるほど、二酸化炭素(CO2)の排出量の削減につながる。

たとえば自動車のエンジンは長い時間を掛けて燃焼効率の改善が続けられているが、市販車用のエンジンで40%を突破したのは2010年代の話である(トヨタが2016年に発表した直列4気筒2.5L直噴エンジンが40%を、同ハイブリッドエンジンが41%を達成)。要は、現状の仕組みでは改善の限界が近づいてきており、さらなる高効率化を実現するには、従来避けられていた条件、つまり消炎条件近傍や爆発する条件近傍などの極限的な条件を採用するか、新たな燃焼形態を探索することが必要と考えられている。

従来の研究開発においては、着火と火炎は別の現象として扱われていたため、極限条件における現象理解は難しく、長年の研究を経ても理解が進んでいなかったという。そうした中で森井助教らの研究チームは2023年8月、着火と火炎の等価性を理論的に証明し、極限状態の非線形性を緩和させることに成功している。なおここでいう火炎とは、衝撃波を伴わない燃焼のことで、伝播速度は毎秒数十cm~数m程度であり、圧力上昇は無視できるほど小さいことを特徴とする。

そして今般、その知見をもとに燃焼形態をきちんと整理することで、極限条件における燃焼形態を正確に分類することが可能になると研究チームは考察。さらに、このように理論的に燃焼形態を整理することで、今までに燃焼器に対して適用されていない新しい燃焼形態も探索できると考えたとする。

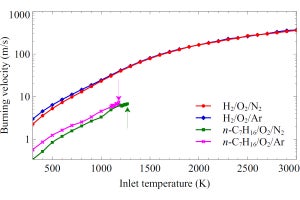

そこで今回の研究では、上述した着火と火炎の等価性から、着火を特徴付ける可燃予混合気が着火に至る時間で定義される着火遅れ時間と、火炎を特徴付ける可燃性予混合気中を伝播する速度である層流燃焼速度に注目したとのこと。なお予混合気とは、燃焼させる可燃性気体と酸化剤をあらかじめ混合した気体のことである。

そして、従来は着火遅れ時間と層流燃焼速度に関係はないとされてきたのに対し、今回の取り組みにより、着火と火炎が同じ構造を持つこと、さらに爆轟速度よりも流入速度が速い条件に、安定解が存在することがわかったとしている。なお爆轟とは、衝撃波の圧縮により高温になった可燃性気体が化学反応を起こし、そのエネルギーが燃焼前方の衝撃波を支えることで超音速で伝播する燃焼波のことで、伝播速度が毎秒数kmと非常に高速であり、背後の圧力は非常に高いことが特徴だ。この超音速条件における「自着火反応波」をコンピュータシミュレーションを用いて調べた結果、衝撃波構造を持たず、安定した燃焼形態として存在することが判明したという。

-

メタン・空気予混合気に対し、圧力101325.0Pa、入口温度を500K~1200Kまで変化させた場合の自着火反応波が温度に依存した直線で示されている。従来から知られている燃焼形態だけではなく、それぞれの条件における安定性についても、この図から議論できるという。図中の丸印は流入速度と燃焼波の速度が同じ条件を、星印は流入速度が爆轟速度と同じ条件を、菱印は自着火反応波内で速度が音速を超えて衝撃波が生成する条件が示されている(出所:東北大プレスリリースPDF)

-

予混合気を爆轟速度よりも高速に流入することで生成される自着火反応波は、安定した構造を持つと予測される。数値計算によってこの条件を再現すると、「自着火反応波」は衝撃波構造を持たない状態で安定に定在することが、数値計算によって確かめられた(出所:東北大プレスリリースPDF)

今回の研究により、さまざまな燃焼形態を1つの図に整理して議論することが可能となった。この情報は、燃焼条件を決定する上で、良い指標を与えることができるといい、また新しい燃焼形態として、超音速条件下においても非常に安定した自着火反応波が存在することが明らかにされた。つまり、超音速燃焼器において、爆轟速度が最大の燃焼速度と考えられてきたのに対し、今回の研究では着火を応用することでさらに高速に燃焼させることが可能であることがわかったのである。

またそれらの成果に加え、爆轟を実機に応用する際に問題となってきた非定常性も自着火反応波は克服できるといい、そのように、着火を上手に適用することで、今まで避けられていた燃えにくい燃料の適用も可能となり、革新的な燃焼器開発につながると考えているとしている。