京都大学(京大)は1月19日、ガラスのように透明で、なおかつ曲げ変形も可能な、低密度の多孔体「エアロゲル」の作製に成功したことを発表した。

同成果は、京大 理学研究科の上岡良太大学院生(研究当時)、同・原瑶佑大学院生(研究当時)、同・金森主祥助教らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

省エネルギー化を進める手段の1つに、エネルギー効率を高める断熱材の高性能化があるが、その中でもエアロゲルは、一般的に利用されることの多いグラスウールやポリマーフォームなどの汎用断熱材と比べておよそ半分程度の熱伝導率(=約2倍の断熱効果)を示すことが知られている。

ところがエアロゲルは機械的な強度が非常に低く、規模の大きい工業生産やアプリケーションへの展開が容易ではない材料のため、その機械的な強度を高めることで、利用しやすい材料の開発が目指されている。また、同素材の光透過性を併せて利用した高断熱窓への展開は、同素材独自のアプリケーションとして非常に期待されているが、板ガラス材料のようなクリアな透明性が求められる。

過去の研究にて研究チームは、エアロゲルが一般的にシリカを用いて作製されるのに対し、日用品としてもよく使われる「シリコーン」を用いてエアロゲルを作製することで圧縮変形に対して壊れにくく、また変形回復が可能であることを見出した。そして今回の研究では、圧縮変形に加えて曲げ変形に対する強度を高め、より扱いやすいエアロゲルの作製を目指すことにしたという。

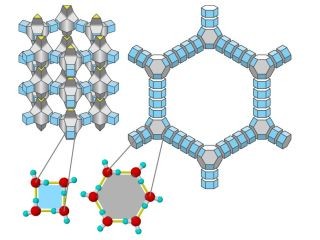

シリコーン骨格を作る原料としては、「メチルトリメトキシシラン」が用いられ、ゾルーゲル法によってエアロゲルを作製。今回の研究のポイントは、均一な網目構造を形成させるため、非イオン性のブロックポリマー型の界面活性剤を、ゲル化を促進するための触媒として有機強塩基を用いたことだという。そうした工夫により、直径が4~10nmの繊維状骨格および5~20nmの細孔を持つエアロゲルが得られ、それらは高い曲げ柔軟性を示すことが確認された。

従来の作製法では直径が10nm程度の球状コロイド粒子が連結した構造のものが得られていたが、粒子と粒子の間の連結部が変形によって壊れやすく、曲げ変形性の低いものしか得られていなかった。さらに、有機強塩基によって重合反応時のpHが適切に制御できるようになり、より均質性の高い多孔構造となった結果、ガラスのようなクリアな透明性を示すエアロゲルが得られることもわかったとする。

エアロゲルの強度や柔軟性を高める研究は世界中で数多く行われているが、そのほとんどが強度(柔軟性)を高めるため、透明性や多孔性を犠牲にしたものだったとする。つまり今回の研究では、強度(柔軟性)と透明性が両立されたエアロゲルが世界で初めて開発されたことになり、加えてエアロゲルの多孔構造と柔軟性や透明性との関係についての理解も深まったとした。

今回の研究によって、これまでのエアロゲルでは不可能だった高い曲げ変形性を示すエアロゲルが実現された。圧縮変形に強いエアロゲルは他にもあるが、断熱材として実際に利用する際には、製造プロセス中や施工時には圧縮以外の力も加わる。つまり、さまざまな方向の力に対して強い材料を作ることができれば、エアロゲルの工業的な利用可能性も高まるといえるという。

ただし今回の研究によって、曲げ変形が可能なエアロゲルが得られたものの、ポリマーフォームといったほかの断熱材と同様に扱えるようにするには、ほかの種類の変形、たとえばせん断変形に対する強度や柔軟性を向上させることも必要とする。また透明性についても、ガラスのような透明性が実現できたものの、そのクリアさ(ヘイズ値)はまだガラスには及んでいないとし、研究チームは今後、機械的な柔軟性をさらに高めることや透明性をさらに高めることを実現したいと考えているとした。