東北大学は1月10日、同・大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻の大兼幹彦教授らが2023年に開発した「量子スピン(TMR)センサ」を用いた脳磁計によって室温下で高精度な脳磁場測定が実現した研究成果をもとに、内閣府傘下の総合科学技術・イノベーション会議が指揮する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)プロジェクトの第3期として、「量子スピンセンサの開発とユースケースの開拓・実証」(研究責任者:大兼教授)が2023年9月に採択され、成果を社会実装するための研究開発が2024年より本格的にスタートすることを発表した。

また、心磁計を医療機器として早期に実用化するための同大学発のベンチャー企業「UniMedical株式会社」を2023年12月19日に設立したことも併せて発表された。

-

(左)開発された量子スピンセンサの性能。量子スピンセンサの性能は、脳磁場の周波数帯において<100フェムトテスラの極微弱磁場を検出可能な性能であり、SQUIDの性能に迫るものである。量子スピン脳磁計試作機は64チャンネルのセンサを配置し、脳磁場マッピングデータを取得可能である。(右)量子スピン脳磁計試作機(出所:東北大プレスリリースPDF)

脳磁場などの生体磁場は非常に微弱であり、ピコテスラレベル(1ピコは1兆分の1)しかない。これまでのところ、それを実用レベルで検出可能な磁気センサはSQUIDのみであるが、SQUIDを利用した心磁計および脳磁計は、高度な疾病診断が可能ではあるものの、動作には超伝導を利用するために極低温環境の維持に液体ヘリウム(-269℃)を必要としコストがかかることのほか、構造上センサと測定対象に距離があるため、空間分解能が高くないという課題を抱えていたという。

そうした中で大兼教授らの研究チームは、新エネルギー・産業技術総合開発機構の先導研究プロジェクト「量子スピントロニクス脳磁計の開発」(2022年5月~2023年3月)において、室温動作のTMRセンサを開発し、室温下でSQUIDに迫る性能を実現。同センサは、「トンネル磁気抵抗効果」を利用した磁気センサで、脳磁場の周波数帯において100フェムトテスラ(1フェムトは1000兆分の1)以下の極めて高い磁場分解能を有しているほか、高ノイズ耐性、低コスト、ウェアラブル性といった多くの優れた特徴があり、次世代型の生体磁場計測機器として期待され、脳磁計の試作も進められている。

-

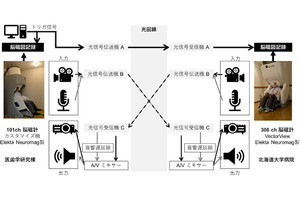

SIPプロジェクトでの実施内容と目標。東北大学、東北医科薬科大学、大塚製薬、三菱電機スピンセンシングファクトリー、UniMedicalの産学連携体制で目標とする量子スピン脳磁計・心磁計の社会実装を目指すとした(出所:東北大プレスリリースPDF)

今回、これらの研究成果をもとに、SIPプロジェクト第3期「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」課題において「量子スピンセンサの開発とユースケースの開拓・実証」が採択され、量子スピン脳磁計および心磁計の社会実装に向けた研究開発がスタート。今回のプロジェクトでは、新規材料開発などによって量子スピンセンサの性能をさらに50倍も改善し、画期的な脳磁計・心磁計を実現し、てんかんや認知症などの脳疾患診断に対する有用性を示すことが目標としている。

また、同プロジェクトで開発する量子スピン心磁計を医療機器として社会実装するため、循環器専門医の稲垣大医師を代表取締役とする東北大発ベンチャー企業「UniMedical株式会社」も2023年12月19日に設立。室温動作・磁気シールドレス(TMRセンサは外部環境磁場ノイズを遮蔽する磁気シールドルームなしで計測可能)・コンパクト・低コストの特長を有する心磁計を早期に実現することを目指している。

なお研究チームは、約4年半のSIPプロジェクトの推進とベンチャー企業の設立によって、TMRセンサを用いた脳磁計および心磁計が実用化されることが期待されるほか、超高感度のTMRセンサは生体計測以外にも、総務省SCOPEプロジェクトで推進されている社会インフラの検査、精密部品の微小異物検査、バッテリーの電流モニタリングなど、さまざまな用途に応用することが可能であり、幅広い領域におけるユースケースの開拓と実証がなされていくことが考えられるとしている。