NECはこのほど、「NEC Innovation Day 2023」と題して研究開発・新規事業創出戦略説明会を開催した。NEC Innovation Dayは今年で3回目の開催で、研究開発部門を中心とした部署が多く入るNEC玉川事業所を舞台に生成AIやLLM(大規模言語モデル)など、同社の最新技術が多く紹介された。

開発・新事業・知財 3つのセグメントで運営にあたる

まず、NEC 執行役 Corporate EVP 兼 CTOの西原基夫氏は「NECの次なる成長を牽引する先端技術の研究開発と新事業の創出」というテーマで、NECの開発を牽引する組織の紹介や、研究開発の強みを紹介した。

「NECの組織体制は、各ビジネス領域にあたったビジネスユニットに加えて共通部門があります。その中の1つが『グローバルイノベーションビジネスユニット』です。特徴としては、研究開発と新事業を行う開発と知的財産の部門が一体となっているというところです」(西原氏)

この研究開発・新事業開発・知的財産という3つのセグメントで運営にあたることで、現行事業の競争優位性を保ちつつ、ヘルスケア・ライフサイエンス・知財事業・DDX(データドリブンデジタルトランスフォーメーション)など、次の成長事業の創出を生み出すことができるのだそうだ。

また、西原氏はグローバルの体制としては、現在世界に7カ所の研究開発拠点があることも紹介した。

このように国内外での組織体制を強化するNECだが、西原氏は「AI・セキュリティ・通信などにおいて主要国際学会で網羅的に世界トップクラスの技術競争力を保有している」と語る。

AI関連では、機械学習における難関国際学会(NeurIPS、ICML、KDD、ECML-PKDD、ICDM)での論文採択数が世界の企業中10位、映像・画像処理における難関国際学会( CVPR、ICCV、ECCV、ACCV、ICPR)での論文採択数は日本企業で1位という結果を残している。また、特許出願件数を見ても、生体認証・映像認識・分析/対処AIに関しては、累積国際特許出願1位であり、2025年に各領域でのグローバルで1位の特許群を目指したい方針だ。

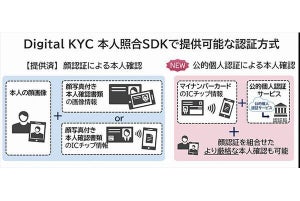

特に生体認証に関しては、NECの中でも注力している領域だそうで、顔、虹彩、指紋の生体認証で世界トップレベルの技術を継続保有しており、NIST(米国立標準技術研究所)が実施したベンチマークテストにおいて世界最高評価を獲得しているという。

NECの最新技術 3選

ここまでNECの技術力を紹介してきたが、今回のNEC Innovation Day 2023では、「医療分野におけるLLM活用」「データドリブン領域におけるLLM活用」「映像×LLM」「セキュリティ×LLM」「ポータブル化されたゲートレス生体認証」「Face & Facial Parts Monitoring System(スマートフォンのカメラだけでバイタルや精神状態の変化を分析できる技術)」といった展示が用意されていた。

今回はこの中から3つの最新技術に絞って紹介する。

電子カルテ 医療文書作成をLLMで支援

この展示で紹介されたのは、電子カルテなどといった「医療文書作成」をLLMで支援するというサービスだ。このサービスは、現在、東北大学病院(宮城県仙台市)と橋本市民病院(和歌山県橋本市)とともに、実証実験を行っている。

展示内で行われたデモンストレーションでは、医師から患者への病状説明というシチュエーションを想定して、一般モデルと医療モデルでどこまで差が出るかという説明が行われた。

下の写真を見ると分かる通り、「耳下腺癌」「唾液腺」といった病名や器官の名前などが誤りなく記載されていたり、聞き間違いしやすい「腫瘍(しゅよう)」と「使用(しよう)」を文脈に合わせて正しく表記していたり、と医療モデルの方が誤りが少ないのがわかる。

また長期入院などで内容が膨大になってしまった患者の電子カルテに関して、NECが開発した医療テキスト分析AIを活用することで、電子カルテに記録された患者の症状、検査結果、経過、処方などの情報を時系列で整理することも可能だという。

LLMで「小説まるごと要約」

今回の展示を通して1番多かったのは「さまざまな業務についてLLMを活用して効率化する」というサービスだ。上記で紹介した医療文書作成に関するサービスもその一例だが、それ以外にも「システム脆弱性の分析」「記録映像の分析」「経営データの分析」といった場面での活用を想定して「LLMとの掛け合わせで作り出される世界」を構築していきたい考えだという。

これらのサービスには同社が開発し、高い日本語性能を有する軽量なLLMである「cotomi」が搭載されている。そして、今回のNEC Innovation Day 2023において、cotomiの性能を強化・拡充し、従来は1回あたり最大6000字しか読み込めなかったところを30万字まで一気に読み込めるようにしたことを発表した。これにより、社内マニュアルや社内外の業務文書をまとめて読み込ませるといった使い方が可能になったという。

それらの発表の中で、cotomiの技術が最も表されている展示として紹介されていたのが「小説まるごと要約」だ。この小説まるごと要約は、名前の通り、数百ページにおよぶ小説を各章ごとに要約してくれるというもの。

cotomiの性能強化・拡充によって、今までは難しかった「小説をそのまま1冊」というような要約の仕方が可能になったのだという。

デモンストレーションでは、名探偵ホームズの赤毛組合が題材にされていたが、登場人物の関係性やミステリーならではの展開もきちんと各章200字程度に要約されていて、この要約だけ見てもある程度のあらすじを理解できる内容になっていた。

どこでもゲートレス生体認証

この展示で紹介されたのは「どこでもゲートレス生体認証」というサービスだ。顔認証技術の開発に注力しているNECだが、この技術は、顔認証技術と人物照合技術を組み合わせたもので、あらかじめ設定した入場エリア内のカメラ映像から同一人物を追跡し、顔を捉えた時点で顔認証することで多人数のリアルタイムな認証が可能となっている。

実際に今回のNEC Innovation Day 2023でも、このサービスを用いて入場の受付が行われており、最初に行った顔の登録のみでゲートを行き来することができるようになっていた。 今までも同社のゲートレス生体認証は取り上げたことがあったが、今回のどこでもゲートレス生体認証で最も特徴的な点は、登録者ではない人がやって来た時の判別方法だ。

通常のゲートレス生体認証では、足元に緑と赤の表示が表され、赤色の未登録者を止めることができるようになっていたのだが、今回は「AR(拡張現実)技術」を活用することで、未登録者を判別することができる仕組みになっていた。

ゲートの前に立つ係員に注目すると、その目元にはサングラスのような眼鏡をかけていることがわかる。この眼鏡こそが、AR技術を活用した未登録者を見抜ける眼鏡なのだ。この眼鏡をかけることで、その人が登録者(緑)なのか未登録者なのか(赤)なのかを判別することができ、未登録者を呼び止めることができるのだ。

また、顔認証技術を活用することで、モニターに名前付きでメッセージを表示することも可能となっており、テーマパークやオフィス・工場などのような大人数が集まる場所に設置することで、ゲートの混雑を避けるだけでなく、おもてなしの心を表現できるようになっている。

NECは、今後これらの最新技術の正式な提供を目指しつつ、新たな成長事業の創出として、知財ライセンスビジネスの事業化とヘルスケア・ライフサイエンスを含めた事業イノベーションの拡大を目指していく方針。