寒くなってきた今、テレビで見かけた鍋のつゆを買いに行ったら、売り切れていた。テレビの効果は大きく、同じことを考える人は多いとはいえ、買いたいと思っていた商品がないとガッカリしてしまうだろう。

しかし、メーカーや小売店舗が在庫情報を共有していたら、リアルタイムで受発注が行われ、品切れがなくなるかもしれない。また、メーカーが無駄な生産を抑えることができれば、価格の最適化が図られ、消費者は商品を安く買えるようになるかもしれない。

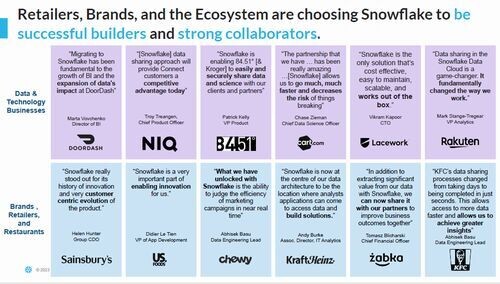

いいことづくめに見えるデータコラボレーションが、今、米国の小売業界では進んでいるという。

データクラウドを提供するSnowflakeのIndustry CTO - Retail and CPGであるTim Benroeck氏に、米国の小売業界におけるデータコラボレーションの実情やもたらしている効果について聞いた。

小売業におけるデータコラボレーションのメリットとは

Snowflakeが提供するデータクラウドを利用すれば、データの移動や複製を行うことなく、社内にとどまらず、社外の人と安全にデータコラボレーションが行える。

例えば、社外の企業とデータコラボレーションを行うことによって、新たな収益の機会を生み出せる可能性がある。また、顧客体験も改善できる可能性がある。

Benroeck氏は、小売業におけるデータコラボレーションのメリットについて、次のように語る。

「コロナ禍でサプライチェーンの崩壊が起きたが、データコラボレーションによって、サプライチェーンを可視化することが重要。また、消費者が買いたいもの在庫を可視化することも必要だ。また、データを活用してアドバタイジングの比率を改善できれば収益につながる」

Benroeck氏は、データコラボレーションにおける同社の強みの一つとして、データクリーンルームを挙げた。これは、データのプライバシーを保護してセキュリティを確保した状態で、異なる企業間でデータを共有・分析するための環境を指す。

小売業にとって顧客情報は死活問題であり、データクリーンルームを利用することで、そのリスクを減らせる。

加えて、Benroeck氏はSnowflakeの強みとして、パイプラインがシンプルであることを挙げた。パイプラインがシンプルなため、データエンジニアは工数を削減でき、よりよいカスタマーエクスペリエンスに注力できるという。

データコラボレーションから収益化までの道のり

Benroeck氏は、データコラボレーションから収益化までの道のりは、以下の5つのステップに分けられると説明した。

‐ データサイロをなくす ‐ コラボレーションを実施 ‐ データサイエンスと機械学習の実行 ‐ 新しいエクスピリエンスを構築 ‐ 新しい収益の流れを運用

データサイロを解消したSainsbury's

Benroeck氏は、データのサイロ化が生む課題について、次のように語った。

「多くの小売業は複数のプラットフォームにデータを持っており、データが一元化されていない。また、Excelシートでデータを抽出して利用している。こうした状態で、重要な意思決定が行われてしまっている。課題を解決するには、すべてのビジネスユニットが一緒に使えるスケーラブルなデータプラットフォームが必要」

英国の大手スーパーマーケットを運営しているSainsbury'sではデータのサイロ化が問題となっていたという。そこで、データクラウドを活用して全部門のデータを見られるようにしたところ、6時間かかっていたタスクが数秒で終わるようになったそうだ。

コラボレーションで事業を拡大したInstacart

Benroeck氏はコラボレーションにより業績を向上した小売り業の例として、米国のInstacartを紹介した。同社は含む地元の小売企業 600社以上と提携し、米国およびカナダ全土の約5万5,000もの店舗から配送を行っている。

ユーザーはInstacartが提供している小売業の商品を注文すると、まとめて配送してもらえる。「アメリカは食品を販売しているECサイトがなかったので、コロナ禍で買い物したくないユーザー層を中心に爆発的に成長した」とBenroeck氏。

Instacartは食品店のプロダクトカタログや在庫情報を更新したほか、購買動向やインサイトを確認可能にした。Benroeck氏は、「店舗のコードとSKU、モバイルアプリの在庫を最新の情報にしておくことが難しかった」と話す。

データサイエンスと機械学習で業績を上げたアシックス

データサイエンスと機械学習を活用している小売業の例としては、アシックスが紹介された。同社は顧客のデータを統合した上でセグメント化を行い、CRMであるSalesforceにデータを抽出した。

これにより、顧客の趣味嗜好に合った広告を打てるようになり、過去の購入者をターゲットにした場合のコンバージョン率が1.8倍に増えるなどして、業績も上がったという。

Benroeck氏は、小売業界におけるアナリティクスの活用について、次のように話した。

「小売は現在、個人の趣向に合った広告により収益を上げようとしている。そうした中、デジタルを活用して収益を上げるには、リテイルネットワークが重要であることが浸透してきた。安全にデータを共有する上で役に立つのがデータクリーンルームだ。これを使うことで、個人データを漏洩することなく、共有できる。つまり、データクリーンルームを使えば、メーカーのデータを明かすことなく、小売とメーカーが共同でアナリティクスを行ってインサイトを得られる」

小売業における効果的なAI/LLM活用とは

続いて、Benroeck氏は小売業界におけるAIおよびLLMの活用について説明した。同氏は、小売業界におけるAIおよびLLM活用に関するテーマは以下の4つだと述べた。

- 顧客および従業員のアシスタント

- パーソナライゼーションとリコメンデーション

- データ抽出と統合

- コンテンツ生成と要約

Benroeck氏はAIやLLMを活用した同社の顧客として、アメリカのペット小売業者であるPetcoを紹介した。同社は、Snowflake Retail Data Cloudを活用して、構造化・半構造化・非構造化とあらゆるデータ を収集して統合している。これらのデータを活用して、価格設定やプロモーションを行っているという。

Petcoは店舗、モバイルアプリ、Webサイトの顧客の行動に関わるデータを視覚化し、パーソナライズしたサービスを提供している。獣医とPetcoがデータコラボレーションを行うことで、パーソナルアシスタントはユーザーの情報をすべて把握することが可能になり、獣医に処方されたドッグフードの在庫がある、自宅近辺の店舗を即座に教えてもらえるようになる。

Benroeck氏は、「こうした体験を実現するには、データが一元化されていなければならない」と、データが統合されることの重要性を強調していた。

日本の小売業のデータコラボレーションの実情

では、日本の小売業におけるデータコラボレーションはどのような状況にあるのだろうか。

Benroeck氏は、日本の小売業が抱えている課題について、次のように話す。

「日本のメーカーや小売業は、『物価高騰』『円安』『給料が上がらない』といった課題に直面している。こうした中でビジネスを継続するには、コストを下げるか、または、新規ビジネスを立ち上げるかということが求められている。テクノロジーに取り組む企業は多いが、人材がおらず、パートナリングも難しい」

しかし、Snowflakeのテクノロジーを活用すれば、「自分たちでドライブできる可能性を広げられる。例えば、やりたいけどできなかった在庫確認もデータコラボレーションによって、実現できる」とBenroeck氏。

Snowflake アカウントエグゼクティブの阿部満梨奈氏は、「海外は商品の流通において小売りとメーカーの2社しかないが、日本はこれに卸が加わる。つまり、データサイロが3つあることになる。データサイロの数が多い分、データコラボレーションの効果は海外より日本のほうが大きい」と話す。

加えて、阿部氏は「データはそのままではつながらない。データとデータをつなぐ接着剤が必要であり、マスタが接着剤となる。メーカー、卸、小売りが同じマスタを見られるようになることが大事だが、これは業界としてチャレンジングなこと」と指摘する。

さらに、阿部氏は地方の小売業におけるデータコラボレーションの可能性について言及した。「地方の地場の小売店にとって、大きな取り組みが難しい。しかし、テクノロジーがあれば新たな取り組みに挑戦でき、クラウドベースのSnowflakeなら、スモールスタートが可能」(同氏)

規模の小さな企業こそ、テクノロジーの力によって、他社とデータコラボレーションを行い、新たなビジネスを生み出す効果が大きいかもしれない。日本においても、データコラボレーションにより、これまでにないビジネスが生まれることを期待したい。