サイボウズは11月8日~9日に幕張メッセ(千葉氏)で年次イベント「Cybozu Days 2023」を開催した。本稿では2日目に行われた同社 代表取締役社長の青野慶久氏による基調講演「Product Keynote」の内容を紹介する。

青野氏が打ち出す「サイボウズ NEXT」の真意

はじめに、青野氏はこの1年間における近況報告を行った。ノーコードで業務アプリを構築できる「kintone」が昨年のCybozu Days 2022から比較して5000社増の3万1500社に達し、そのほかのグループウェアの「サイボウズ Office」と「Garoon」、メール共有システム「Mailwise」も着実に導入が進んでいることをアナウンスした。

また、kintoneが自治体への導入が加速していることに触れ、2019年は33だった導入数が2023年には250まで拡大したほか、行政職員限定のkintoneのユーザーコミュニティ『ガブキン』の参加自治体数は600、職員数は2400人となっている。

さらに、エン・ジャパンと共同執筆・無料公開しているエンタープライズコミュニティ向けの「DX人材育成ガイドライン」を1800の組織がダウンロードしていることに加え、同社も参画するノーコード推進協会における「第1回日本ノーコード大賞」の受賞企業7社のうち4社がkintoneを利用している。

近況を振り返りつつ、青野氏は「順調ではないかと思われますが、10年後、20年後を想像したときに、本当にこのままでいいのかという想いがあります。世の中には多くのSaaS(Software as a Service)があり、便利になりました。ただ、さまざまな部署で異なるSaaSを使うことで情報の分断を招いています。そこで、新しいコンセプトとして『サイボウズ NEXT』を打ち出しました。さまざまな情報をさまざまな人たちで共有できるようなプラットフォームを作っていこう、ということがサイボウズ NEXTのコンセプトになります」と力を込める。

サイボウズ Nextについては、今年5月に青野氏が既存4製品を時間をかけてシームレスに結合・統合していくと同時に、パートナーが統合的に周辺サービスを提供できるようにインフラを構築することを明らかにしている。

同氏によると、サイボウズ NEXTを一言で表すと「より多様なお客様がより多様な情報を扱えるプラットフォーム」と位置付け、情報のサイロ化が組織のサイロ化を招かないようにとの想いが込められているという。

サイボウズ NEXTに向けた6つのキーワード

サイボウズ NEXTは「ワンプラットフォーム」「エコシステム」「カンパニーワイド」「テクノロジー」「AI」「グローバル」の6つのキーワードをもとに取り組んでおり、それぞれ解説された。

ワンプラットフォームとエコシステム

ワンプラットフォームについては、サイボウズ 執行役員 開発本部長の佐藤鉄平氏が説明に立った。

同氏は「kintoneの特徴は、現場主体で業務を改善できることであり、業務に必要な情報を共有し、改善を行うことが重要なポイントです。しかし、次の進化が必要です」と述べており、扱える業務や情報の幅をさらに増やしていくことに加え、部門・組織ごとでkintone利用の有無があるため、幅広いユーザーに利用してもらいたいという意図がある。

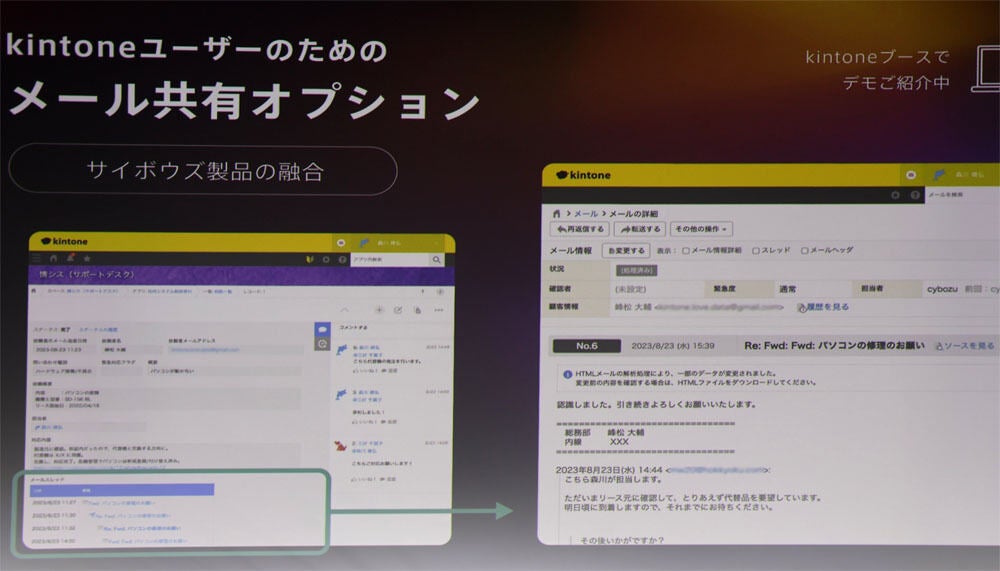

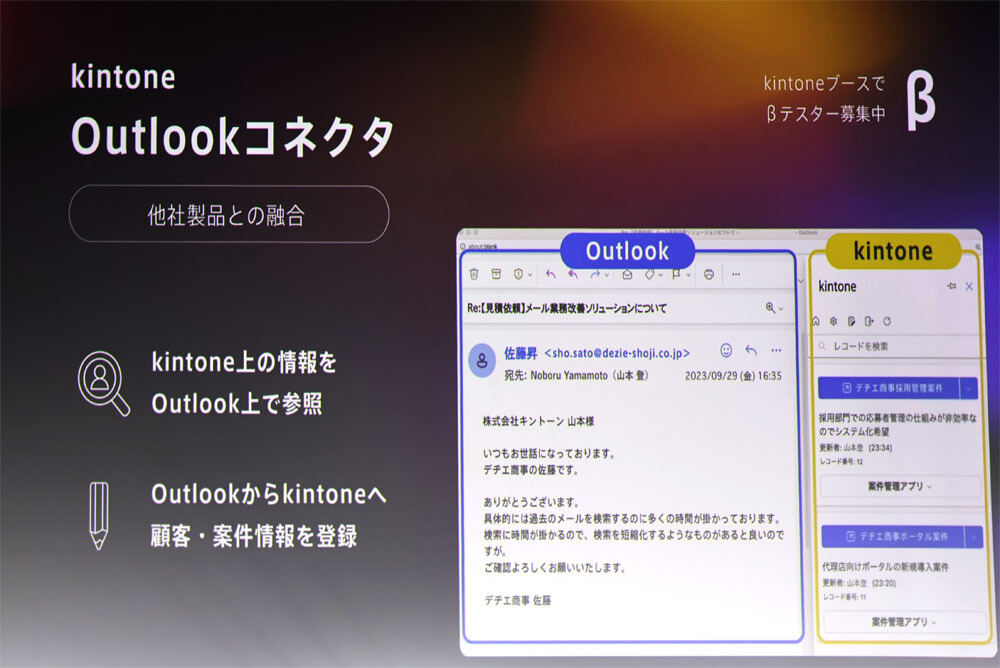

佐藤氏は「これまで、GaroonやOffice、Mailwiseなど製品間での連携は提供してきましたが、一歩進めてグループウェアのノウハウをkintoneに融合していく」と話す。そこで、kintoneにおいて「メール共有オプション」「グループウェアプラグイン」「Outlookコネクタ」の3つのサービスが紹介された。

メール共有オプションは、属人化しがちなメール対応業務をチームで共有して対応し、Mailwiseで実績のあるコンセプトを反映。流れとしては、受信したメールをkintone上のタスク管理アプリを用いてタスクとして登録し、対応方針をチームで決定後にメールを返信する。タスク管理画面上で履歴に残るため、参照しつつチームでの対応を可能としおり、メールを起点にチームのタスクを回すことができるという。

グループウェアプラグインは、掲示板・ファイル管理、動画データ、タスク管理、プロジェクト管理などの機能をkintone上で提供する。佐藤氏は「従来はkintoneアプリのイメージが強かったですが、シンプルなグループウェア機能をこれから提供していきます」と述べており、詳細は今後明らかにされるようだ。

Outolookコネクタは、kintone上の情報をOutlook上で参照でき、Outlookからkintoneに顧客・案件情報を登録することが可能。Outolookの拡張機能として提供を予定しており、現在はβテスターを募集している。

次に、登壇したサイボウズ 事業戦略室/マーケティング本部 副部長の山田明日香氏は、エコシステムに関して「kintoneのリリース当初からエコシステムを重視していますが、情報共有の課題は多岐にわたり当社だけでは難しいことから、得意分野と持つパートナーとともにkintoneの価値を広げています」と語った。

現在、同社における導入を支援するオフィシャルパートナーはレジスタード(サイボウズビジネスに興味があり、パートナーになる準備期間中の企業を指す)も含めると635、連携サービスなどプロダクトパートナーは347にのぼる。

導入支援はパッケージと個別開発に大別されるが、パッケージは業務をシステムに合わせる必要があり、個別開発は要件をイチから構築するため時間がかかり、継続利用すると拡張に難があるという。

そこで、同社では両方の要素を組み合わせたセミオーダーによる導入支援を強化。山田氏は「パッケージされているため利用のイメージを持ってもらえますし、自社にとってプライオリティの高い部分はカスタマイズできます。kintoneそのものがアプリ設定が容易で拡張性に優れているため、セミオーダーはkintoneならではのサービスです」と強調した。

サイボウズでもセミオーダーのサービスとして「HR Tech byサイボウズチームワーク総研」のリリースを予定し、同社のメソッドをベースにした研修事業からkintoneを活用した配属シミュレーションなどを可能としている。

今後、エコシステムのさらなる拡大を図るとともに、連携サービスのクオリティを担保する仕組み作り、顧客とパートナーとのマッチングの場の構築にも取り組む考えだ。

カンパニーワイドとテクノロジー

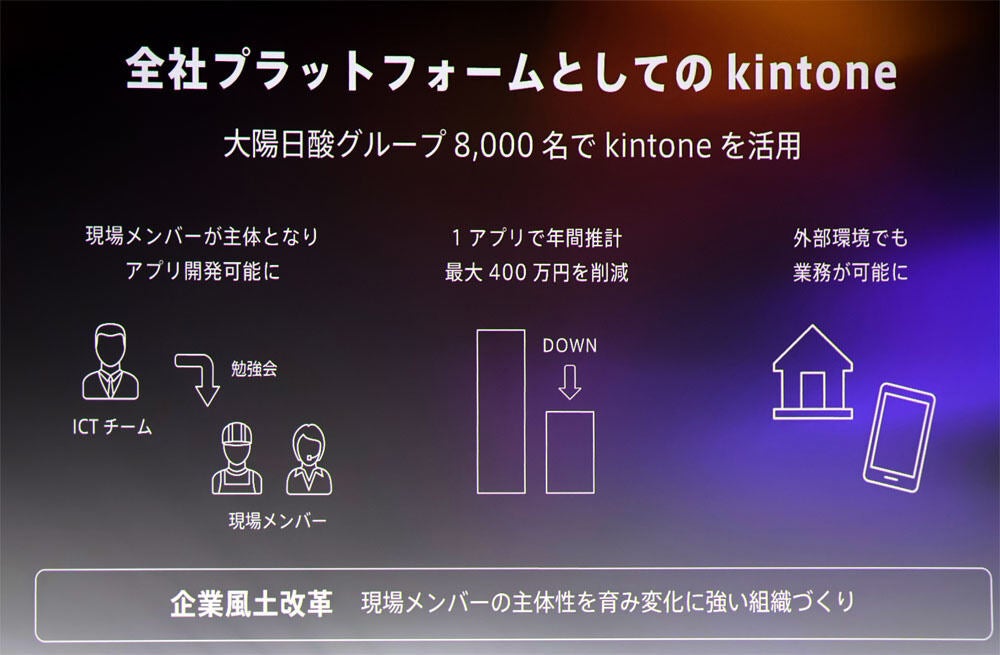

続いて、カンパニーワイドの説明にはサイボウズ 事業戦略室/マーケティング本部 部長の池田陽介氏が壇上に立った。まず、同氏は先日発表された国内で産業ガス事業を手がける日本酸素ホールディングス傘下の大陽日酸がkintoneを全社導入し、約8000人の従業員がkintoneを活用していることを紹介した。

すでに、同社では600以上のアプリをkintone上で作成・運用しており、その中でも契約書管理アプリは年間推計で最大400万円の削減が見込まれているという。

池田氏は「kintoneが業務改善ツールだけでなく、企業風土改革に向けたプラットフォームの一翼を担い始めていることから、活用を広めていきたいと考えています」と話す。

そのため、同社では2024年春に全社プラットフォームとして活用してもらうため、全社導入向けの専用ライセンスの発売を予定。現状ではアプリの上限数は1000となっているが、上限数の拡張について相談可能になるほか、専用機能・APIの提供、ポータルや検索強化、アプリ分析など専用プラグインを提供する。

さらには、サポートも強化し、専任窓口担当や定例MTGの実施、活用から定着まで一定期間支援し、新たにスキル認証されたパートナーをマッチングするなど、パートナーに対しても協力を仰ぐ考えだ。

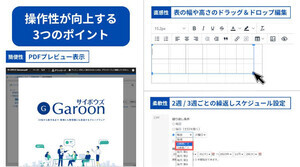

テクノロジーでは佐藤氏が再び登壇し、外部システムのkintoneアプリ化と新インフラ基盤「NECO」への移行、kintoneのフロントエンド基盤の刷新をはじめとしたプロジェクトを解説した。

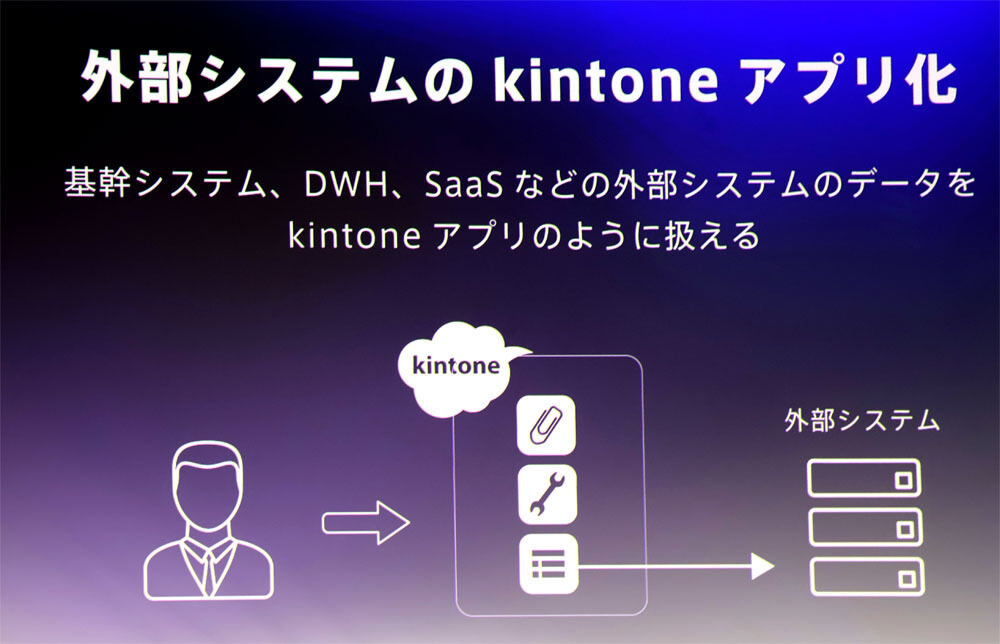

まず、外部システムのkintoneアプリ化は基幹システムやDWH(データウェアハウス)、SaaSなどの外部システムのデータをkintoneアプリのように使えるというもの。佐藤氏は「kintoneアプリかのように扱える仕組みを作ろうしています」と説明しており、例えばkintone上で変更・保存すれば、Amazon Relational Database Service(Amazon RDS)上でも反映され、その逆も同じように反映されるという。

新インフラ基盤への移行では、2025年に移行完了を目指し、NECOに移行作業を進めており、すでに一部コンポーネントは稼働を開始している。これにより、スケーラビリティやパフォーマンス、可用性、開発生産性の向上を図る。

フロントエンド基盤の刷新ではkintoneデザインシステムを構築。機能改善を素早く行うために必要な取り組みであり、高品質な一貫性のあるデザインを提供するためのガイドラインやUIのコンポーネントを整理している。佐藤氏は「誰でも使えるシステムとして将来的には社外に公開できればと考えています」と展望を口にしていた。

AIとグローバル

AIに関しては、佐藤氏とサイボウズ・ラボ 西尾泰和氏の2人による対談形式でサイボウズにおけるAIの取り組みが披露された。

佐藤氏のkintoneやグループウェアをAIと組み合わせるとどうなるのか?という質問に対して西尾氏は「すごく相性が良いと思います。情報共有のためにチームで使うツールにAIを組み込み情報共有を強化すれば、チーム全体の強化にもつながります。ここが重要なポイントです」との認識を示した。

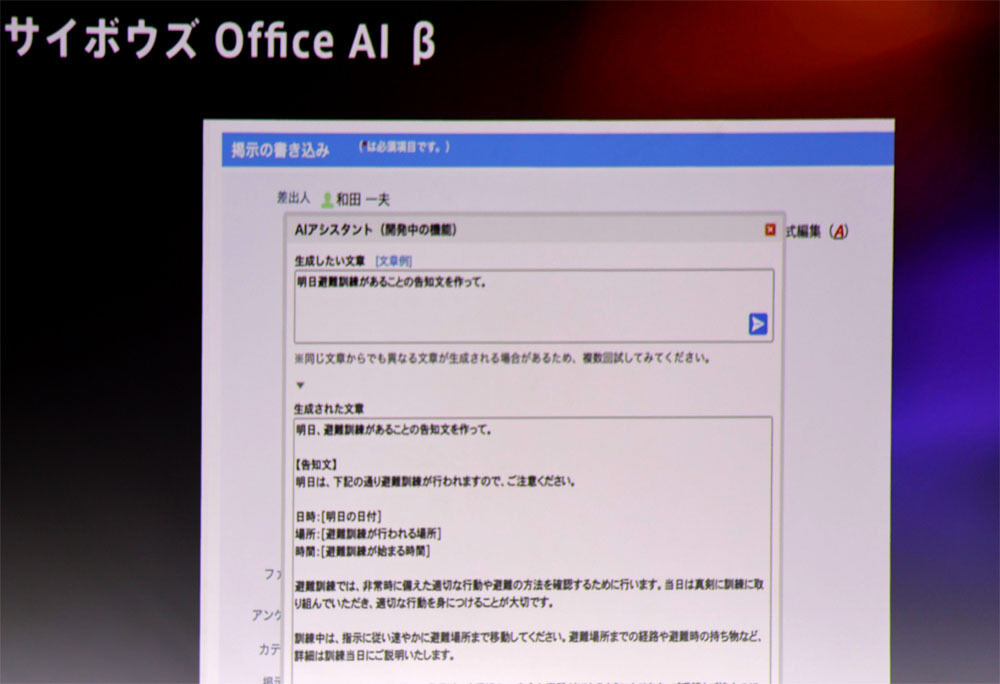

実際、同社のAIプロジェクトとして進めているβ版の「サイボウズ Office AI」は、掲示板でタイトルを入力するとタイトルに準じた本文を生成AIが作成し、これを下書きにして投稿することができるという。

佐藤氏は「AIの下書きを生成・修正することはチームでやることが望ましいです」と話す一方で、西尾氏も「上書き保存してしまうと、どこにミスがあったのかは消えてしまいますが、ミスの情報をアップデートしてチームで共有すればチーム自体が強化されていくということです」と念を押していた。

そして、佐藤氏は「修正して学習させる、つまりAIを育てていくことをチームで取り組めば、育てたAIがチームに還元されていくのですね」と同意していた。そのほか、同社では社内ChatGPTや社内制度のFAQなども積極的に活用している。

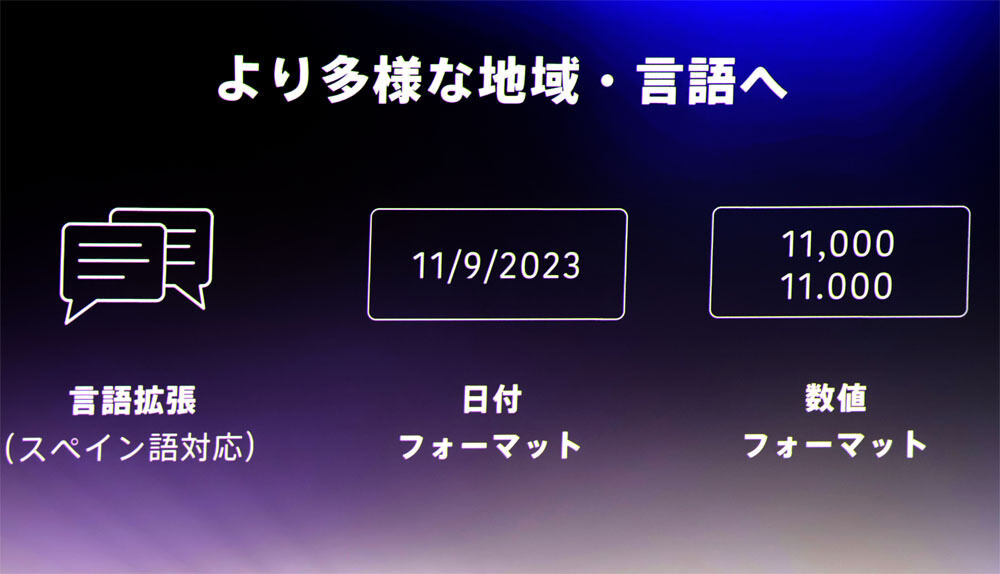

グローバルについては、kintoneが従来からの日英中の3言語に対応していたが、スペイン語対応を開始するなど言語の拡張に加え、日付・数値フォーマットもグローバル対応していく方針だ。