慶應義塾大学(慶大)と東京大学(東大)の両者は11月8日、「炎症性腸疾患」(IBD)の病態と、生体の水素ガス濃度や特定の腸内細菌が相関することを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、慶大 薬学部 薬学研究科の藤木雄太大学院生(研究当時)、同・大学 薬学部の金倫基教授、東大大学院 工学系研究科の田中貴久助教(研究当時)、同・内田建教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、腸内マイクロバイオームに関する全般を扱う学術誌「Gut Microbiome」に掲載された。

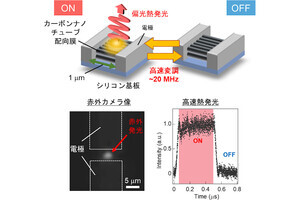

-

今回の研究結果の概念図。生体ガス成分であるH2濃度は、大腸炎の炎症マーカーである糞便中LCN2濃度と負の相関を示すことがわかった。また、A科とR科の両細菌群の腸内における相対存在量はLCN2と正の相関を、T科細菌群の腸内の相対存在量はLCN2と負の相関が示されている。また、T科細菌群の腸内の相対存在量は水素濃度と正の相関を、逆に、A科とR科細菌群の腸内の相対存在量は水素濃度と負の相関が示された(出所:共同プレスリリースPDF)

IBDは、遺伝要因や環境要因が複雑に絡むことにより発症すると考えられている炎症性の慢性疾患であり、再発と寛解が繰り返されることが多く、重症化や慢性化が進行する前に早期介入することが重要とされているが、疾患の再発を予測する効果的な手法はまだ確立されていないという。

現在、IBDの診断には内視鏡検査が最も一般的だが、長時間の検査や費用が高額であること、高侵襲性であることなど複数の課題を有しており、より簡便で非侵襲的な診断法の確立が望まれている。そうした中で、健常者とIBD患者の呼気成分に違いがあることが報告され、新たなIBDのバイオマーカーとして呼気成分に注目が集まっている一方で、先行研究の多くは症状が強く現れる「活動期」の患者に焦点が当てられており、IBDの発症や病態変化と関連する呼気成分を分析した研究はなかったとしている。

そこで研究チームは今回、実験的大腸炎誘導マウスの病態と呼気成分を分析することで、呼気がIBDの発症を予測するためのバイオマーカーとなり得るかを評価することにしたとする。またIBD患者では、腸内細菌叢の構成が健常者と比べて異なることがわかっていたことから、腸炎における炎症過程が腸内細菌を介して呼気成分の変化に現れるのではないかと考察し、呼気と腸炎の病態に加え、腸内細菌叢の変化についても同時に解析することにしたという。

-

生体ガスの分析。生体ガスの測定装置の外見(A)と模式図(B)。ケージ内の空気をポンプで循環させ、経路に設置したセンサーガスクロマトグラフにより、H2、NH3、H2S、CH3SH、C2H5SHの濃度が測定された(出所:共同プレスリリースPDF)

研究内容としては、「デキストラン硫酸ナトリウム」(DSS)を5日間飲水投与することでマウスに大腸炎を誘導し、体重変化および炎症マーカーである糞便中の「リポカリン-2」(LCN2)濃度が測定された。その結果、体重減少および糞便中LCN2濃度の増加が観察され、DSS投与5日目から体重が減少し、9日目以降からは回復していったとする。糞便中LCN2濃度はDSS投与3日目から徐々に上昇し、7日目にピークを迎え、15日目まで高値が維持されたという。

-

DSSは、体重減少および腸内炎症を伴う実験的腸炎を誘導する。マウスにDSSが5日間投与され、15日間にわたって観察された。体重変化(A)、糞便中LCN2濃度変化(B)(出所:共同プレスリリースPDF)

次に、大腸炎病態と関連する生体ガス成分の特定のため、大腸炎誘導マウスの5種類の生体ガス(水素(H2)、アンモニア(NH3)、硫化水素(H2S)、メタンチオール(CH3SH)、エタンチオール(C2H5SH))の濃度変化が測定され、体重と糞便中LCN2濃度の相関解析が行われた。その結果、水素濃度と体重との間には正の相関が、水素濃度とLCN2との間には最も強い負の相関が確認された。以上の結果から、水素濃度は大腸炎の疾患病態と最も強く相関することが示唆されたという。

-

生体のH2ガス濃度は、体重や炎症マーカーと強い相関が示される。マウスにDSSを5日間投与し、15日間の生体ガス(H2、NH3、H2S、CH3SH、C2H5SH))の濃度変化が観察された。生体ガスと体重平均値(A)または糞便中LCN2濃度平均値(B)についての相関ヒートマップ。ピアソン相関係数(出所:共同プレスリリースPDF)

また、大腸炎誘導マウスの腸内細菌叢が経時的に解析され、各腸内細菌の相対存在量と大腸炎における体重変化、糞便中LCN2濃度、生体の水素ガス濃度との相関が評価されると、「Akkermansiaceae科」(以下「A科」)と「Rikenellaceae科」(以下「R科」)の細菌群の相対存在量はLCN2と正の相関性を示し、体重変化と負の相関が示されたという。一方で、「Tannerellaceae科」(以下「T科」)の細菌群の相対存在量はLCN2と負の相関を示し、体重変化と正の相関が示されたとする。さらに、T科細菌群の相対存在量は水素濃度と強い正の相関を示し、A科とR科細菌群の相対存在量は水素濃度と負の相関が示されたという。以上のことから、特定の腸内細菌の相対存在量が炎症の進展と水素濃度に対し、それぞれ相反する相関を示すことが明らかにされた。

-

特定の腸内細菌の存在割合は、実験的大腸炎の疾患転帰および生体の水素ガス濃度と強い相関性が示されている。腸内細菌の存在割合と糞便中LCN2濃度(A)または体重(B)、H2濃度(C)についての相関ヒートマップ。ピアソン相関係数(出所:共同プレスリリースPDF)

研究チームは今後、ヒトでの検証実験を通して呼気中の水素濃度がIBDの発症・病態、さらには治療効果を予測するためのバイオマーカーとして利用できる可能性が期待されるとしている。