産業技術総合研究所(産総研)ならびに東京理科大学(理科大)は10月31日、超伝導量子ビットを高い忠実度で高速に初期化する手法を開発したことを発表した。

同成果は、産総研 物理計測標準研究部門 量子電気標準研究グループの中村秀司主任研究員、理科大の吉岡輝昭大学院生、同・蔡兆申教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Physical Review Applied」に掲載された。

量子コンピュータでは、従来のコンピュータと同様に、計算を始める際に量子コンピュータが扱う情報単位である量子ビットを初期化する必要があるが、その最も単純な初期化方法は、量子ビットのエネルギー緩和時間を越えて待機するというものだという。しかし、量子コンピュータの研究開発の進展に伴う量子ビットの性能向上によって、量子ビットのエネルギー緩和時間が1万分の1秒(サブミリ秒)程度から1000分の1秒(ミリ秒)程度へと長くなっており、初期化時間を短縮するための能動的な手法が求められていたほか、近年提案されている「量子誤り訂正」においても、量子ビットを保護するための量子ビットを繰り返し初期化する必要があることからも高速で忠実度の高い初期化技術が求められている状況となっているという。

そうした中、近年になって海外の研究チームが、極低温で電気抵抗ゼロとなる超伝導体と、極低温でも電気抵抗がゼロとならない常伝導体を数ナノメートル程度の絶縁膜を介して接続した素子である超伝導・常伝導接合に量子回路から光子を吸収する能力があるということを確認したことを報告。この超伝導・常伝導接合を利用することで量子ビットの一種である超伝導量子ビットの初期化が加速されることも理論的に示され、新たな初期化の手法として注目を集めるようになってきたものの、同手法は超伝導量子ビット自体の性能を低下させてしまうという課題があり、その解決が求められていたとする。

理科大の蔡教授らの研究チームと、産総研 量子電気標準研究グループは、2020年より共同で研究を進めており、2021年に蔡教授らが超伝導・常伝導接合と超伝導量子ビットとを「超伝導共振器」を介して接続することで、超伝導量子ビットの性能を低下させることなく高速に初期化できることを理論的に示すことに成功していたという。また産総研 量子電気標準研究グループでも電流の“ものさし”である量子電流標準を実現することを目的として超伝導・常伝導接合の研究を進めてきており、世界最高クラスの品質を有する接合作製技術を開発することに成功したことを報告していた。こうした取り組みを踏まえ、今回の研究では、超伝導・常伝導接合と超伝導量子ビットとを超伝導共振器を介して接続した素子を作製し、初期化の実験を行うことにしたという。

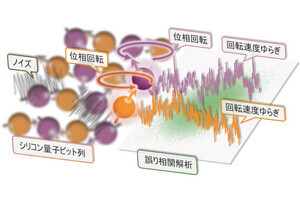

具体的には100ns程度のマイクロ波信号を量子ビットに照射することで、超伝導量子ビットをエネルギーの高い励起状態(|1>)へと遷移させることを実施したほか、それとは異なる周波数のマイクロ波信号を超伝導量子ビットに照射することで、超伝導量子ビットの励起状態(|1>)を「超伝導共振器中の光子」に変換することで、量子ビットを励起状態(|1>)から、エネルギーの低い基底状態(|0>)へと緩和。励起状態(|1>)を光子へと変換するマイクロ波と同期させて、超伝導・常伝導接合に電圧を印加することで接合によって光子吸収が行われ、超伝導量子ビットの初期化が完了するという初期化プロセスを構築したとする。

-

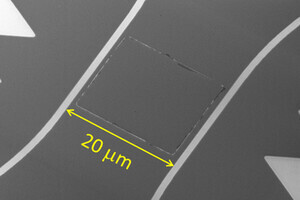

素子の光学顕微鏡写真および超伝導・常伝導接合と超伝導量子ビットの電子顕微鏡画像。左の電子顕微鏡画像において中央部の白い部分と左側上下に伸びる白い部分が超伝導・常伝導接合。右の電子顕微鏡画像において、十字構造と右側白い部分が超伝導量子ビット (出所:理科大Webサイト)

研究ではこの初期化プロセスを繰り返して行うことで、量子ビットが初期化後に基底状態(|0>)にある確率を見積もりを実施。初期化時間の増加と共に、超伝導量子ビットの基底状態の確率が増加し、180nsで99%以上の忠実度で初期化が完了していることが示されたとするほか、実験結果と理論計算の比較から、今回の研究で行われた超伝導量子ビットの初期化が、超伝導・常伝導接合の光子吸収によって加速されていることが確かめられたという。

なお、研究グループでは今回の研究成果である初期化手法について、複数の超伝導量子ビットの初期化にも適応可能であり、今後の大規模な量子コンピュータの実現に貢献する技術としており、今後、素子と測定系を最適化することで、より高速な初期化を目指した研究を行うとするほか、より大規模な量子計算実現に向けた第一歩として、複数の超伝導量子ビットに対する今回の初期化手法の有効性を確かめる研究を行うともしている。