RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)システムを提供する英Blue Prismは、2022年、米SS&C Technologiesに買収され、新たな組織の中でRPAビジネスを展開している。

そこで、来日したSS&C Blue Prismの責任者であるマネージングディレクターのMike Megaw(マイク・マガウ)氏や、日本法人の責任者である同 SVP&GM of Japan 社長の長谷太志氏、ならびに同 製品戦略本部 本部長の柏原伸次郎氏に、現状のRPA市場の状況や日本でのビジネス戦略について聞いた。

現在のRPA市場はいかに?

RPAのビジネスは、日本では数年前に大きなブームがありました。現在の市場状況はどうなっていますか?

マガウ氏(以下、敬称略):RPAについては、他のマーケットよりも、日本は少し成熟度が低いといえます。その分、成長の余地があると思います。一方、この4~5年間で、RPAだけでなく、他のさまざまな新たなソリューションが登場して日本にも入って来ています。RPAが成長中というのは今もそうですが、新しいソリューションがあるので、RPAのみではないという状況になっています。

長谷氏(以下、敬称略):日本のRPAの市場は、以前ほど伸びていないと思っています。ただ、Blue Prism Japanに関しては、おかげさまで今年も60%以上の成長をしており、過去3年間の平均成長率も40%弱です。マーケットに関してはいろいろな調査会社が統計を出していますが、(成長は)20%を切るくらいになっています。

日本のお客さまは、これまで個別の業務でRPAを利用してきましたが、インテリジェント・オートメーションを実現しようというお客さまが大企業中心に増えてきました。

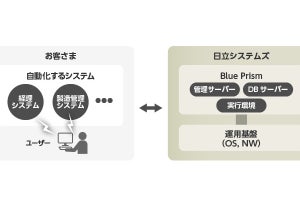

そのため、きちんとしたプラットフォームを組織として用意しなければいけないということで、これまでデスクトップでRPAを使っていたお客さまが、Blue Prismを併用する形になっています。

柏原氏(以下、敬称略):これまでRPAは、狭い範囲で個人のタスクを軽くする使い方が多かったと思います。会社全体で活用する、あるいは大きなビジネスプロセスを自動化するというところができているかというと、まだそこには課題があると考えているお客さんもいます。

これまでの初歩段階から、高度な使い方に踏み込んでいこうというお客さまが、われわれのところにいらしています。RPAが2巡目に入って、さらに高度な使い方が伸びていると思います。

Blue Prismを買収した背景

SS&CがBlue Prismが買収した理由と、メリットを教えてください。

マガウ:SS&Cは、すでにBPM(Business Process Management)のソリューションをインテリジェント・オートメーションの分野で持っています。BPMとRPAは良い組み合わせであるということで、お客さまに相互補完的なより大きな価値を届けるためにBlue Prismを買収しました。

両者が一緒になったことで、お客さまに対して提供できるプラットフォームの幅がより広範囲に広がっているというメリットがあります。

また、一緒になったことで、財務力が非常に高まっています。さらに、連携して取り組むことで、お客さまのROI(投資利益率)も高めることができると思います。

Blue PrismがSS&Cの配下になったことで、新たな販売チャネルが獲得でき、新たな領域に進出できるといったメリットが生まれるのでしょうか?

マガウ:スケールという意味では、SS&CならではのGo Toマーケットが享受でき、新しいチャネルやお客さまにアクセスできるメリットはあります。

SS&Cの全組織でBlue Prismを利用することになっていますので、Blue Prismを使っている顧客の観点で製品を理解することができ、どういった方向に進めていくのかを、多角的な観点で理解することができます。それによって、自動化を進め、専門性のレベルを向上させることができます。

SS&Cが強い業種や領域はあるのでしょうか?また、SS&Cの販売モデルはパートナー経由でしょうか、直販でしょうか?

マガウ:金融サービスとヘルスケアに、大きなプレゼンスがあります。そのほかは、この2つほどの注力度はないかもしれませんが、通信業界、製造業界、テクノロジー業界などに展開しています。

販売チャネルは両方ともありますが、今は主にパートナー経由で販売しています。Blue Prism自体は100%パートナービジネスです。

別会社として、イントラリンクスという企業もあり、こちらは直販もあります。日本はコンサルティングファームやシステムインテグレーターさんと連携しながら製品を提供させていただいている状況です。

日本市場における事業展開の方向性

日本市場で注力していく領域や業種はありますか?

柏原:これまでは、セキュリティ要件がそれほど高くない業務、例えば自分のExcelの作業を簡単にしたいといったところで一定の効果がありました。

今、ニーズが高まっているのが、ERP(Enterprise Resources Planning)の会計システムや、銀行のメインフレームのようなシステムを自動化したいというニーズです。個人業務としてではなく、会社として重要な基幹のところを自動化する用途でRPAを使うことがあります。

もう1つの流れはバックオフィスだけでなく、フロントオフィス、例えばお客さま対応業務を自動化していくというものです。

お客さまからの問い合わせやサポート依頼といったものを、どれだけ人手をかけずに素早く返していけるのかというところで使われるようになっています。新しいサービスや新しい顧客に対する価値を上げていくというところで、利用していくというものです。

日本のRPA市場には、UiPathやWinActorといった競合がいますが、その中でのBlue Prismの優位性は何でしょうか?

マガウ:まず、プラットフォームが他社よりも包括的であるということが私たちの強みだと思います。非常に大きな投資で支えられており、顧客ベースもしっかりとしたプラットフォーム上に存在していることも強みといえます。

さらに、SS&Cとしてさまざまな業界の専門性に精通しているので、専門性を組み込んだ形でお客さまに対応できます。インテリジェント・オートメーションでは、そういった業界の専門性が非常に重要です。

柏原:RPAというと、システムを自動的に動かす、ファイルを自動的に動かすなど、システムを動かす部分が得意ですが、人とのやりとりが苦手でした。SS&Cは、人のタスクを管理したり、人とコミュニケーションするためツールをBPMとして持っています。

これが組み合わさると、今まではスケジュール管理で動かしていたものが、お客さまからの問い合わせに応じてRPAを動かして返すとか、従業員が何をすればいいのかわからないことがあったら、すぐにRPAが動いて対応をチェックして、それをもとにお客さまに返すなど、人とのやりとりもインテリエント・オートメーションでき、全体をスマートにできます。

最近は生成AIが注目されていますが、御社で活用する計画はありますか?

柏原:生成AIは個人の負担を軽くするため、議事録の要約、調べものに利用するといった用途で使われていますが、将来的には、業務のプロセスの中で使っていくべきで、Blue Prismを幅広い用途で使うときに必要になってきます。

生成AIは、やみくもに利用すると、生成AIのために情報を準備する必要があるなど、前後の作業が重荷になって効果が半減します。

RPAとBPMの間にはさんで、システムのハブになるように使っていくと成果も出て、オペレーションが軽くなる効果が生まれます。保守点検であれば、何をすべきかの回答をもらうだけでなく、実際のアクションを起こすところまで任せることができます。

日本市場の販売拡大戦略を教えてください。

マガウ:結果が示されれば、売り上げも伸びていきます。それぞれの業界の最大手と呼ばれる企業で使っていただくことで、売り上げの伸びにつながります。そのため、日本の顧客を大事することにファーカスしており、パートナーとの連携やマーケティング活動にも力を入れています。

長谷:SS&Cが提供するBPM製品である「Chorus」は、金融やヘルスケア領域のデファクトスタンダードになっていますが、残念ながら日本では展開していません。現在、Chorusのローカライズを行っている最中で、日本のお客さまの関心も高く、トライアルしたいという声もあります。

われわれは、Chorusの展開を来春くらいから開始したいと思っています。Blue Prismは、日本のエンタープライズのお客さまにメインフレームなどの基幹システムで多く使われていますので、RPAの苦手な人との接点の部分をBPMでカバーすることで、End to Endで自動化できます。