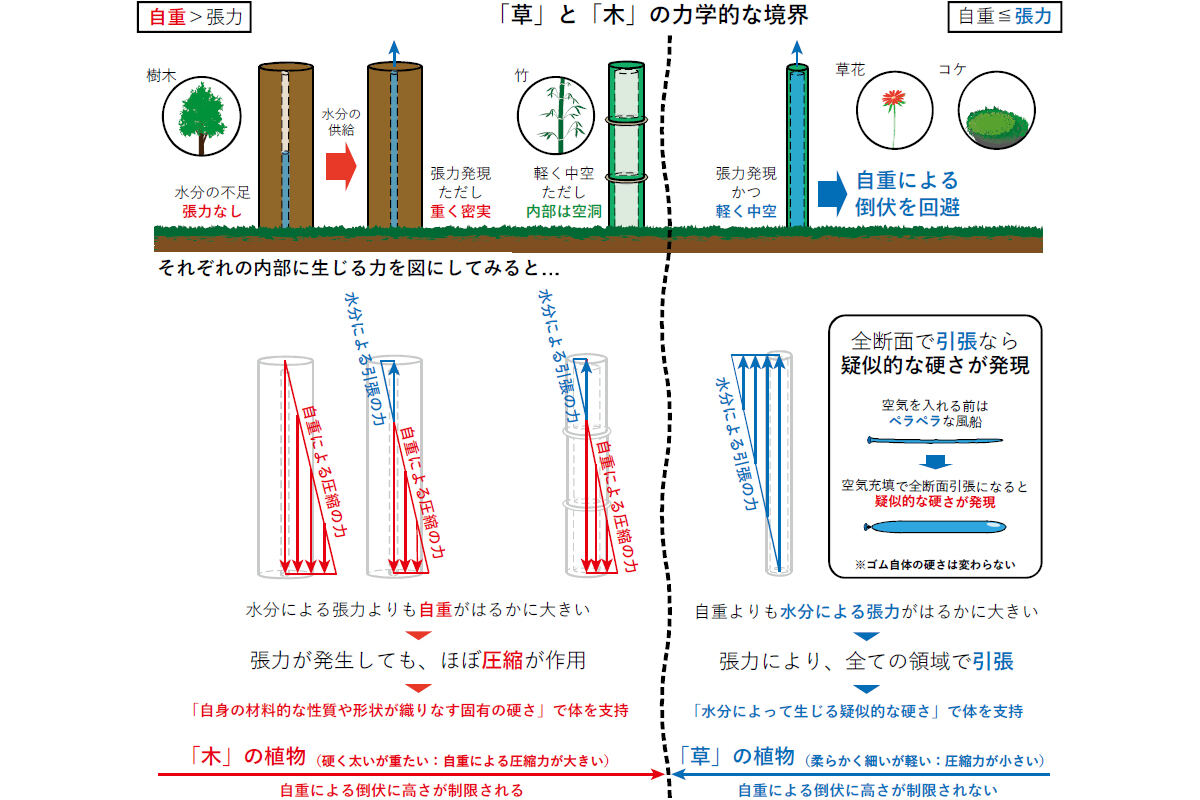

多様な形態を示す木本植物において、「高さが直径の2/3乗に比例する」という形状則がすでに明らかになっている。この形状則は、自重による倒伏に最大高さが左右されることに由来するものだ。ただし草本植物にはまったく適合せず、その理由はこれまで解明できていなかったという。

そこで研究チームは次に、実際の草本植物76種における重量や高さを計測した先行研究や、一般的な植物における水分がもたらす圧力の推定値から、草本植物が自重による倒伏現象を回避しているのか否かについて、試行的な調査を行ったとのこと。すると、データが開示されていた76種類のすべてにおいて、張力が自重の影響を上回り、自重によって倒伏する可能性を完全に回避していることが示唆されたという。

これは、草本植物の高さは自重による倒伏に支配されておらず、その結果として草本植物の体の大きさを支配するルールが木本植物と異なっている、ということを明確に示す結果であるといえるとする。

この自重による倒伏現象の回避は、「自身の材料的な性質や形状が有している固有の硬さ」と「水分によって生じる疑似的な硬さ」のどちらを駆使して体を支えているかに由来する。この力学的な観点は、これまでは分類が曖昧だった竹のような種を含むすべての植物について、これらを明快に「木」と「草」のどちらかとして区別することができる、まったく新たな分類法則をもたらすものだという。

既往の植物学的な研究では、「材料固有の硬さ」と「水分による疑似的な硬さ」の影響が混同されて取り扱われてきた。しかし、両者の違いとその影響を力学理論に基づいて考察した今回の研究は、植物学的に極めて意味のある知見を獲得するまでに至ったとする。

さらに今回の研究は、人工物を対象に築き上げられてきた工学理論のさらなる可能性を提示し、植物学分野において実験・観察で蓄積されてきたさまざまな知見を双方向的に活かすことができる、新たな学術体系の礎になることが期待されるものだとしている。