ソフトバンクでは2021年から中学校・高等学校向けのAI教育プログラム「AIチャレンジ」を提供している。今春から、新たに「生成AI」をテーマとしたカリキュラムの構築をスタートした。

2023年9月下旬に予定する本格的な教材提供に向け、全国各地の学校で実証授業も行っており、すでに確かな手応えを得ているという。今回、同カリキュラムを担当するソフトバンク CSR本部 CSR企画統括部 CSR企画1部 次世代育成推進課 宮北幸典氏にお話を伺った。

本稿では、宮北氏へのインタビューから、ソフトバンクが考えるAI教育の在り方や、教育現場における生成AIの役割について紐解いていく。

カリキュラムの難易度は高めに設定

AIチャレンジに、生成AIのカリキュラムを追加するために動いたのは2023年4月ごろのこと。昨今の生成AIブームの中で、「AIの学びを提供する立場として、生成AIについて触れないわけにはいかない」との意見がソフトバンクの中で挙がったそうだ。また、スマートフォンを日常的に使用している中高校生たちは、SNSですでに生成AIによる情報に接している可能性もあり、フェイクニュースなどによるトラブルを未然に防ぐことも使命の一つである。

ただ、難易度の設定は決して低くしなかったと宮北氏は言う。

「最低限の知識を身に付けてもらう、というよりは“やや難しいボールを投げている”つもりです。中学生向けなら高校生レベルのものを、高校生向けなら大学生レベルのものを作りました。実社会のリアルを見せて、将来的にAIエンジニアやAI活用人材を目指してくれるような刺激を与える狙いもあります」(宮北氏)

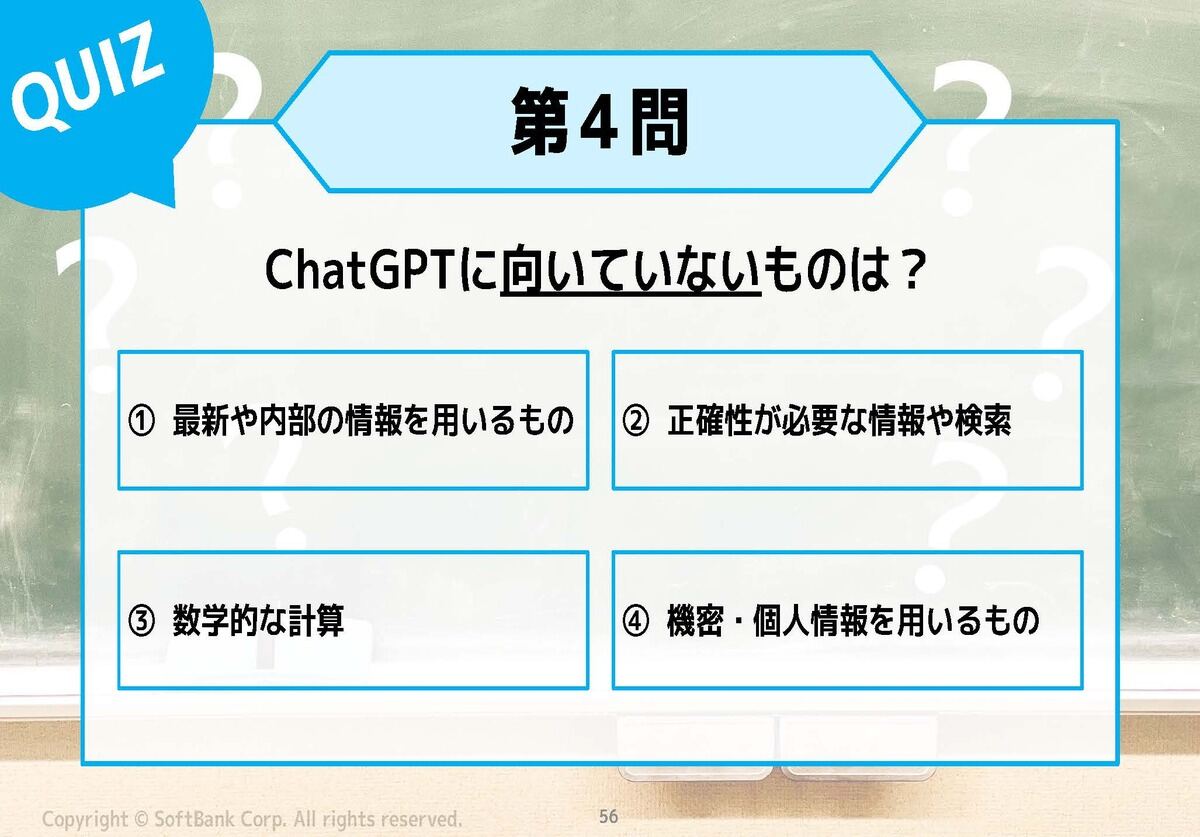

実際の教材では、生成AIの仕組みやファクトチェックの心得など、基本的な知識はある程度網羅されている。また、体験学習として「文化祭の企画を考える」というパートも設けられており、より精度の高い企画を考案させるためのプロンプトの作り方がレクチャーされている。中高生はもちろん、ビジネスパーソンであっても十分に鍛えられるカリキュラムと言えるだろう。

AIは中高生の探究を助けてくれる

では、ソフトバンクが生成AIのカリキュラムを含め、AIチャレンジで目指すことは何なのだろうか。

それは、文部科学省が定めた学習指導要領科目のうち「総合的な探究の時間」の発展に寄与することだという。総合的な探究の時間は、生徒自身が自らの課題を発見、解決するための資質や能力を磨く科目である。

AIチャレンジは、課題解決のツールとしてAIを使う方法を探究的に学ぶことができるようになっているが、宮北氏はそもそも「総合的な探究の時間」における教員への負担や生徒へのフォロー体制を懸念している。例えば、クラスに40人の生徒がいたら、40種類の課題が生まれる。その一つ一つに教員が割ける時間やリソースには限界があるはずだ。「その解決策として、生成AIが力になる」と同氏は見解を示す。

「生徒が自ら探究するプロセスに対して、課題の整理やアイデアを形として構築する場面などで生成AIが良き伴走者となるのではないかと思っています。教員は自身が受けてこなかった教育を行うわけですから、全生徒へ等しく伴走していくのは難しくなります。カリキュラム・マネジメントでは、学外組織との連携によって人的支援を得るとされていますが、生徒たちに個別最適なリソースを確保することは困難です。それが、生成AIによって打開できると考えており、探究学習の最後のピースを揃えるためにも、我々は生成AIの活用を促進していきたいですね」(宮北氏)

実証授業で得た手応え「思ったより理解してくれた」

こうして、さまざまな工夫や思いが込められた生成AIカリキュラムは、すでに茨城県や島根県など全国の一部学校で実証授業が進められている。

2コマで構成される授業の第1部では生成AIの基本に関する座学が中心となっており、第2部では体験型のカリキュラムが組まれている。体験の中では「将棋部に所属しているので、強くなるための将棋トレーニングをChatGPTに考えてもらう」といった活用をしている生徒もいたそうだ。

宮北氏自身も実証授業への手応えを感じている。

「アンケートの結果を見て、我々が思っている以上に生徒たちは理解してくれていると感じました。生成AIの存在だけではなく、その使い方や価値を感じ取ってくれたと思います。将来の学びや、これからのキャリアにおいて有益なものになると実感してもらえたのではないでしょうか」(宮北氏)

学生はAIをそこまで妄信していない?

教育現場における生成AIの活用には、必ずしも肯定的な意見ばかりが挙がるわけではない。世間では「宿題や課題を生成AIに解かせてしまい、自立的な思考力が育たないのではないか」という声もあり、学校の方針によっては生成AIの使用を禁止しているケースもあるという。

こういった意見について宮北氏に尋ねてみた。

「AIが全て正しいとは限らないことに、生徒たちも気づいてくれています。そのようなリテラシーを持っていれば問題ないですし、先生側もAIに解かれるような課題を出さないようにすれば良いと思いますね」(宮北氏)

カリキュラムの中には、生成AIから得た情報のファクトチェックの仕方や、データを正しく活用する方法などを教えるパートもある。実際にAIが誤った回答をする様子を生徒に見せる場面もあり、「AIは常に正しい」といった誤解が生まれないように配慮されているそうだ。

同氏は「人間が手を動かすべき所へ時間が使えるように、テクノロジーを活用してほしい」と思いを語った。

役に立つなら手段は選ばない

宮北氏は「昨日できなかったことが次の日にはできてしまうこともある。教育現場に負担をかけてしまわないよう、我々も教材のアップデートなど“波を見る”ことを大事にしたい」と話す。

今後は、こうした改修を進める一方、導入校を増やして多くの学生へ生成AI教育を施していきたいとのこと。ただ、宮北氏は「AIであることにはこだわっていない」と言う。

「これまで我々がプログラミング教育を進める中で、ロボット、IoT、AIが順にトレンドへ上がって来ました。今でこそ生成AIが話題の中心になっていますが、世の中のテクノロジートレンドがきちんと社会に出て役立ち、そして教育現場でも可能性あるものであれば、その内容はAIでなくても構いません。一般企業や社会から得られたフィードバックも、教育の現場にうまく還元できるようにしていきたいです」(宮北氏)

-

宮北氏は教育現場における生成AIの活用へ全力を尽くしている