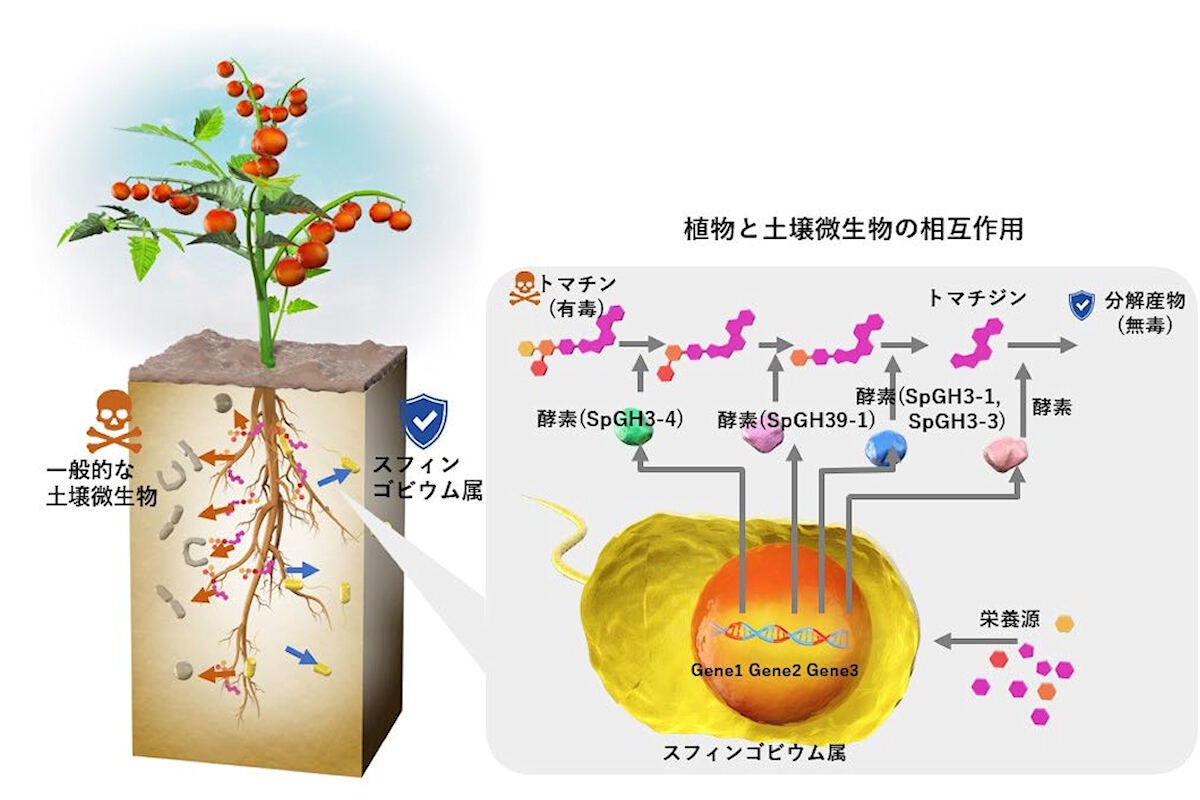

京都大学(京大)は10月2日、トマト根や、トマトが産生する有毒な植物特化代謝産物「トマチン」を添加した土壌から多数の「スフィンゴモナス科スフィンゴビウム属」の細菌を単離し、ゲノム解析、トランスクリプトーム解析と大腸菌で発現させた酵素を用いた活性測定を行うことにより、スフィンゴビウム属の細菌がトマチンを加水分解して解毒する一連の糖加水分解酵素を有することを明らかにしたと発表した。

同成果は、京大 生存圏研究所の中安大特任助教、同・杉山暁史准教授、京大 農学研究科の高松恭子大学院生、東北大学の青木裕一講師、同・山﨑真一研究員、理化学研究所の白須賢グループディレクター、同・増田幸子研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、微生物学に関連する全般を扱う学術誌「mBio」に掲載された。

植物の根から分泌される植物特化代謝産物(植物二次代謝産物)は、植物の生育に大きく影響を与える根圏微生物のコミュニティ(微生物叢)形成にも関わる。トマトにおいては、「ステロイドグリコアルカロイド」の一種で、有毒成分であるトマチンが緑色果実や葉、根などに蓄積し、外敵から守ることが知られている。

さらにトマチンは根から土壌中に分泌され、スフィンゴモナス科の細菌を増加させることで、トマト根圏微生物叢を形成することが明らかにされていた。しかしスフィンゴモナス科の細菌が、どのようにトマチンに対処しているのかは不明だったとする。そこで研究チームは今回、植物特化代謝産物を介した植物-根圏微生物の相互作用を分子レベルで解明することにしたという。

まず、トマト根やトマチンを添加して培養した土壌から、トマチンを分解できる細菌を単離することが目標とされ、複数のトマチン分解菌が得られると、それらはスフィンゴビウム属に属することが明らかにされた。そしてそれらの細菌のゲノム配列が決定され、トマチンが存在する条件で発現が増加する遺伝子がトランスクリプトーム解析により解明した結果、糖加水分解酵素ファミリー(GHファミリー)に属する複数の遺伝子が、トマチンの存在する条件で発現が高くなることが見出されたという。

続いて、それらの遺伝子の機能を確かめるため、大腸菌の中でそれぞれの遺伝子がコードする酵素タンパク質を発現させ、試験管内でトマチンを分解するのかどうかが調べられた。

トマチンには4つの糖がついており、それらが順番に分解されるとこれまでは考えられていたが今回、候補とされた遺伝子のうち「SpGH3-4」、「SpGH39-1」、「SpGH3-1」、「SpGH3-3」が協調して働くことで、トマチンから「トマチジン」に加水分解されることが判明したという。

「サポニン」は、疎水性骨格に糖鎖が結合した両親媒性構造を持つことにより界面活性作用を示す化合物群のことだ。そのサポニンから糖が外れた「アグリコン」の構造は「サポゲニン」と総称される。土壌中でサポニンはサポゲニンに分解されたのち、さらに分解されるが、その変化に関係する遺伝子は不明だったという。そうした中、トマチンを与えた条件で発現が上昇する遺伝子の中から、ステロイドの代謝遺伝子と相同性の高いものが複数見出され、それらの遺伝子を大腸菌で発現させたところ、トマチジンを変換する機能を有することが確認された。

次に、今回単離されたスフィンゴビウム属細菌のゲノム配列と、公共のデータベース中の同属菌のゲノム配列が比較され、トマチンの分解に関わる遺伝子はスフィンゴビウム属細菌に広く保存されているのではなく、トマト根やトマチンを添加した土壌から単離された菌株に多く見つかることが判明。

最後に、データベース登録菌の中でトマチン分解に関わる遺伝子セットを有する菌株の解析が行われると、実際にトマチンを分解する活性が認められたという。

これらの結果から、スフィンゴビウム属細菌の中で、トマト根に定着する細菌はトマトの生産する有毒成分であるトマチンを分解する遺伝子を持つことが突き止められ、植物と土壌微生物の植物特化代謝産物を介した相互作用の一端が解明された。

なお、トマチンを介したトマトとスフィンゴビウム属細菌の相互作用を完全解明することで、被子植物に広く存在するトマチン以外のサポニン類についても成果を展開することが期待されるという。今後は、サポニン分解遺伝子を有することが植物と微生物の相互作用にどのように影響するのかを解析し、植物の根圏微生物叢が形成されるメカニズムを明らかにしたいと考えているとした。