8月21日から4日間の日程で開催された米VMwareの年次テクニカルコンファレンス「VMware Explore 2023」(開催地:ネバダ州ラスベガス)では、生成AI対応プラットフォーム「VMware Private AI Foundation」や、「VMware vSAN Max」「VMware NSX+」といったクラウドモダナイズに関する新製品が多数紹介された。

VMware(日本法人)で代表取締役 社長を務める山中直氏によると、日本からも150名を越えるパートナーやユーザーが参加したという。

山中氏は、「近年は日本においてもクラウドビジネスが“上昇気流”であり、『VMware Cloud』に高い関心が寄せられています。今回発表した一連の新製品・新機能は、『VMware Cloudをさらに強化する』というメッセージが伝わった思います」と自信を見せる。

今回の発表で山中氏が特に注目しているのは、エッジ関連のソリューションだ。

9月7日に東京で開催したエッジコンピューティングに関するイベント「VMware Edge Forum 2023」で、山中氏は、効率性・可用性と俊敏性・柔軟性を両立させた「クラウドスマート」なアプローチの必要性を訴えた。

製造系システム(OT)とITの統合が進む状況においては、ネットワークの堅牢性を維持しつつ、自社の用途に最適なクラウド環境を構築していく必要がある。今回発表した新製品・新機能の数々は、日本のユーザーにどのようなアドバンテージをもたらすのか。VMware Explore 2023の会場で、山中氏に話を聞いた。

OTのセキュリティリスクもCIOの責任 - オーケストレーションが必須に

エッジコンピューティングにおいて、ユーザーが最重要視するのはセキュリティだ。特に工場のシステムはデータセンターやクラウドが延伸しているような状態であることから、ネットワークセキュリティの確保は必須となる。

山中氏は「OTとITが紐付けられている環境でセキュリティインシデントが発生した場合、その責任はCIO(最高情報責任者)が負うという潮流になっています」と指摘する。

OT環境の課題として挙げられるのが、データの分散化である。特に古いシステムに分散格納されているデータを分類し、「どこに・どの程度重要な情報があるのか」を棚卸しして保護措置を選定するには、手間もコストもかかる。一口に「データを統合管理する」と言っても、そのアプローチは一筋縄ではいかない。

こうした課題に対し、今回発表した「VMware Edge Cloud Orchestrator」が1つの“解”になると山中氏は力説する。同製品は、エッジネイティブのアプリケーションとインフラの大規模なデプロイ、管理、セキュリティ強化をサポートするものだ。

「かねてから、VMwareでは『物理分散×論理統合』という形で管理する考えに則っています。そうした意味において、エッジ環境の管理を単一コンソールから実行する『VMware Edge Cloud Orchestrator』は優位性があります」(山中氏)

もう1つ、山中氏が「特に日本の顧客に評価いただける」と太鼓判を押すのが、「VMware Cloud」に新機能として搭載された「VMware Ransomware Recovery」だ。

同製品は、クラウドベースの隔離されたリカバリ環境内で電源が投入された仮想マシンの振る舞いを分析し、ファイルレス攻撃からリカバリする機能を提供する。物理分散の環境では個別のセキュリティソリューションを導入するよりも、ネットワーク全体のセキュリティを網羅するほうが効率的かつ効果的である。

OT環境へのアプローチは、パートナーが重要になると山中氏は語る。ネットワークを中心にビジネスを展開するパートナーは工場系に強く、工場系システムに対するノウハウも有する。そうしたパートナーを介して仮想化による論理統合を実現すると同時に、欧州を中心に関心が高まっている環境に配慮したエネルギー利用の観点から、電力の効率化にも配慮する必要がある。そうしたことからも、「VMware Edge Cloud Orchestrator」は最適なソリューションだという。

目下の課題はプライベートAIのユースケースを作ること

「VMware Explore 2023」で行われた最も大きな発表は、AIに関する取り組みだ。VMwareは2022年にAIに特化した研究組織「VMware AI Labs」を立ち上げ、OSSテクノロジーのサポートのほか、AIの基盤となるインフラ開発に取り組んでいる。

今回、VMwareはアプリケーション・プラットフォーム「VMware Tanzu」で、アプリケーションのデリバリを加速するサービスの新機能として、「Tanzu Intelligence Services」を発表した。同サービスはML/AIの機能により、アプリのコスト、パフォーマンス、セキュリティなどを最適化するものだ。

山中氏はこうしたインテリジェンス機能の充実は、SDDC(Software-Defined Data Center)の次のフェーズである「Self-Driving Datacenter(自律型データセンター)」を具現化する礎になると語る。

Self-Driving Datacenterとは、大規模なデータセンターでAIやMLを活用し、データセンターの運用を自動化することで効果的な運用とリソース管理を実現するアプローチを指す。

データセンター内のサーバ・ストレージ容量を需要に合わせてスケーリングを自動化したり、サーバのプロビジョニングやリソースの調整、エネルギーの最適化といったデータセンター内の各種プロセスやタスクを自律的に最適化したりすることで、エネルギーの効率化やコスト削減を実現する。山中氏は「こうした動きは今後も加速するでしょう」としたうえで、以下のように指摘する。

「例えば、Self-Driving Datacenterではソフトウエアに不具合が生じた場合、ユーザー側がその原因を探すのではなく、システムのほうからアラートが上がり、自動修復をしてくれます。また、システム自体が自律的に保守作業を実行し、定期的にレポートを作成するといったことも可能になるでしょう。こうしたAI機能は(現在注目されている)生成AIとは異なりますが、オペレーションやサービスの向上という観点からも有用なのです」(山中氏)

-

米McKinsey Global Instituteは2023年6月、「今後2年間で生成AIがもたらす世界の経済価値は4兆4,000億ドル(約651兆円)」に達するとの予測を発表した(※1ドル148円換算)

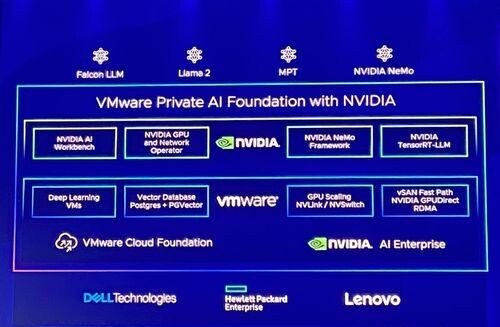

一方、生成AIの領域では「VMware Private AI Foundation with NVIDIA」を発表した。企業における生成AIの活用は始まったばかりだ。山中氏は「お客様に生成AIの取り組みについて伺うと、(誰でも利用できる)共有サービスを利用されているケースがほとんどです。しかし、今後はプライベート環境で専門性を持った生成AIを活用するようになります。そうした差別化の領域になると、データを個別に持たなければいけなくなりますから、『VMware Cloud Foundation』ベースで実行する必要があります」と指摘する。

マルチクラウドプラットフォームである「VMware Cloud Foundation」であれば、データがどこに分散しても抽象化して論理的に統合できる。同環境であれば、どの生成AI、どのLLMモデルであっても選択することが可能だ。山中氏は「単純に生成AIの話だけでなく、マルチクラウドのポートフォリオにAIワークロード“も”乗ってきたということです」と語る。

VMware Private AI Foundation普及の目下の課題は、ビジネスにどれだけ効果が出るのかを、実際のユースケースを紹介しながら示していくことだという。

実際、VMwareの法務部門ではリーガルチェックにAIを活用している。山中氏は今後について、「VMware Private AI Foundation導入の利点は“AIカオス”にならないことです。クラウドではサイロ化したインフラによって“クラウドカオス”を引き起こしました。生成AIも(クラウドカオスと)同じような状態に陥る可能性があります。そうならないためにもVMware Private AI Foundationの利点を訴求していくことが、われわれのこれからの課題です」との展望を語っていた。