NTT東日本とインターネットイニシアティブ(IIJ)、スマート水田サービスを手掛ける笑農和(えのわ)は8月1日、神奈川県伊勢原市で実施している水田水位センシングを活用した見回り稼働削減の実証の様子をメディア向けに公開した。

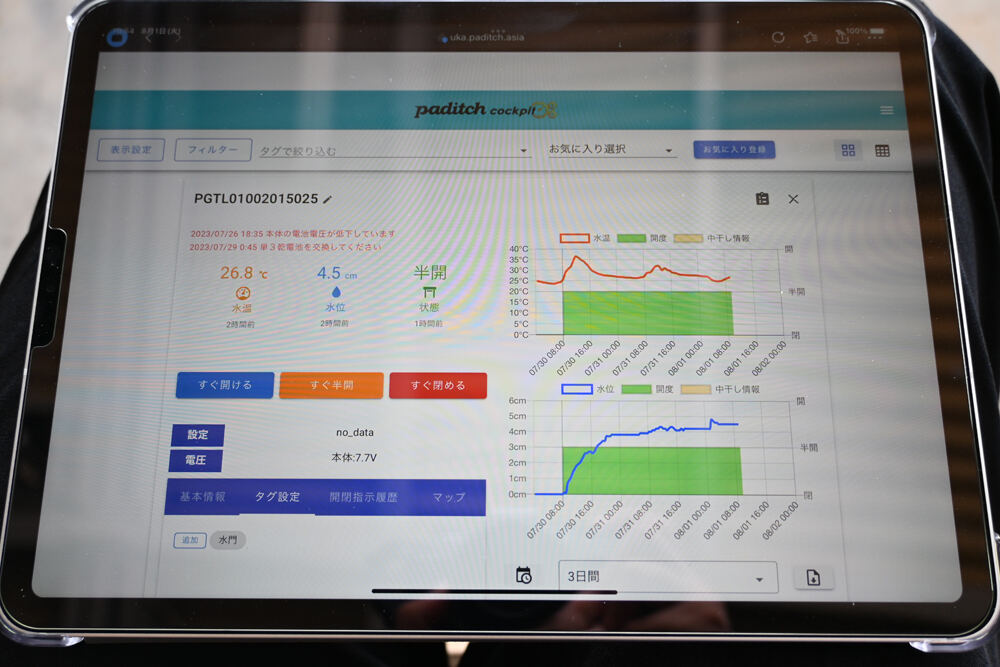

同実証は、3社に加えて湘南農業協同組合(JA湘南)および地域農家(横山直道さん)の協力の下で2023年5月下旬から実施しており、10月まで行う予定。IIJが提供する水位・水温センサーと無線通信基地局、笑農和が提供する自動給水ゲートを活用する。農家がスマホやタブレットと専用のアプリを活用して、水位や水温を確認したり、給水ゲートの開閉を遠隔で操作したりできるようにする実証だ。

水の見回りにかかる時間は「一日の大半」

稲作において、水田の水位・水温の管理は、良質な稲を育てるためには必要不可欠な作業工程だ。しかし、高齢化が進む農家にとって、飛び地の圃場を1日1回以上見回ることは大きな負担になっている。

実証に協力している農家の横山さんは約120枚の田んぼを持っており、「端から端までの移動は車で約15分かかり、一日の大半を水の見回りに使っている」(横山さん)状況だ。場所によって落水(田んぼの水を抜くこと)の進行度合いも違うため、一つひとつすべてを確認する必要があるという。

手間や時間を最大80%削減するスマート水田サービス

水位と水温が測れるIIJの水田センサー「MITSUHA LP-01」は棒状のシンプルな構造をしており、工具を使わずに組み立てから設置までできる。0~60センチメートルまでの水位を30分ごとに測定でき、単三電池2本で1シーズン稼働する。笑農和が提供する自動給水ゲート「paditch gate」を同時に使うことで、リアルタイムの水位に合わせて、水の出し入れを遠隔で操作できる。

これらの機器を軽作業場に設置している無線基地局を通じてネットワークに接続することで、データをクラウド上で管理できる。自動アラーム通知により、水田状況をいち早く確認でき、離れた場所から給水ゲートを遠隔操作して水量・水温を管理することも可能。30分ごとに測定するため、水抜け速度を算出することもでき、漏水などのトラブルにもいち早く気づける。笑農和によると、水の管理にまつわる手間や時間を最大80%削減できるという。

また、無線基地局には、1~5キロメートルの広範囲をカバーできる「LoRaWAN(ローラワン)」という長距離無線技術を使用。消費電力は約3ワットと省電力であるため、ソーラーパネルとバッテリーを組み合わせ、電源のない屋外にも設置することもできる(今回の実証では専用ACアダプタで給電)。

今回の実証では、水位・水温センサーのみを設置した圃場(A)、水位・水温センサーと自動給水ゲートの両方を設置した圃場(B)、何も設置していない圃場(C)の3カ所で見回り稼働を集計した。

見学会では、5月22日~7月3日までの実証の経過が報告された。最初の2週間はそれぞれの田んぼへの見回り回数に差はなかったが、後半の2週間では、AとBへの見回り回数をCの約半数にすることができたという。

横山さんは「初めのうちは本当に水入れできているか不安だったので確認をしに行っていた。除草作業やタニシによる被害の確認作業などがあるので、見回りは完全になくならないが、水の出し入れが遠隔でできてかなり楽になった。すぐに行けない田んぼの状況をすぐに確認できたことも良かった」と感想を述べた。水位に異変を感じて、水路にゴミが詰まっていることをすぐに確認できたこともあったという。

導入には自治体の協力が必要か

一方で、水田水位センシングの導入にはコスト面の課題が残る。

水田センサーと自動給水ゲートはセットで1機24万円で、基本的には農家が自分で設置する(設置費は約3万円)。仮に120枚の田んぼを持つ横山さんがすべての田んぼに導入しようとすると、120枚×(24万+3万)= 約3240万円もの導入コストがかかってしまう。

加えて、無線基地局のゲートウェイの料金(1台6万8000円)と通信費(月額1650円)も追加でかかるため、「田んぼ1枚の広さがあまりなく枚数が多いので、その分機械の台数も多くなる。自治体などの補助金がなければ、自分のお金だけだと難しい」と、横山さんは本音をこぼしていた。

笑農和 営業企画部 マネージャーの黒田光氏は、「補助金とセットで提供しているが、1台24万円はまだまだ高い。スモールスタートで試してみて、少しでも効果が出ることを実感してほしい。究極の理想は、スマート水田サービスによって生産性が向上することで、農家の収入も向上し24万円を安く感じてもらうようにしていきたい。“農家"が誰もが憧れるような職業になってほしい」と思いを語っていた。

また、IIJ IoTビジネス事業部 アグリ事業推進室長の花屋誠氏は、「都市型の農業のスマート化を進めていきたい。自治体との連携もさらに深めて、最終的には、日本全国の田んぼに我々のセンサーが立っている状態にしたい」と目標を掲げた。