New Relicは7月27日、可観測性(オブザーバビリティ)プラットフォーム「New Relic」におけるコア機能となるAPM(アプリケーションパフォーマンスモニタリング)の最新版、「New Relic APM 360」(APM 360)を提供開始した。

また、ホストやアプリケーションのステータス、イベントを俯瞰できるビューを提供するなど、New Relicの「インフラストラクチャモニタリング」機能を刷新したことも発表した。同日には今回の製品アップデートに関するオンライン記者説明会が開かれた。

Dev/Sec/Ops/Bizの重要指標を一覧可能に

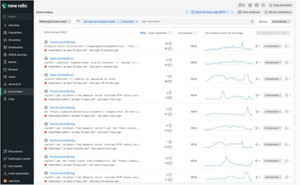

APM 360ではデプロイメントの変更、主要なトランザクション、サービスレベル目標(SLO)、ログ、インフラストラクチャ、エラー、セキュリティリスクなど、アプリケーションスタックと開発サイクル全体にわたる重要テレメトリデータを相互に関連付けられるようになった。なお、契約ユーザーや Free Tierユーザーは追加料金を支払わずに新たなAPMを利用できる。

従来の製品では開発、セキュリティ、運用、ビジネスに関する情報を個別の機能で可視化していたため、New Relicを利用していたエンジニアはAPMメニューから必要な画面に遷移して問題を確認するか、専用のダッシュボードを作らなければいけなかった。

今回のAPMのアップデートにより、各部門の重要指標が一覧で確認できるようになった。加えて、各指標のドリルダウン分析もワンクリックで可能になった。計装(インストゥルメンテーション)やアラートの設定などに欠落がある場合は、システムから推奨設定が提案され、クリックのみで実装できるという。

New Relic日本法人 コンサルティング部 兼 製品技術部 部長の齊藤恒太氏は、「APM 360へのアップデートにより、開発、セキュリティ、運用、ビジネスが同じ視点でシステムを俯瞰し、見落としなく状況を把握できるようになった。ビジネスニーズの変化に追随できるようシステムの改善サイクルを高速化するためには、システムに関わるステークホルダー全員がシステムの問題を把握し、問題解決を迅速に行える状態であることが求められる」と語った。

オブザーバビリティでは、ライフサイクル全体から収集したデータを適切に関連づけて、探索可能性を高めることが重要になる。NewRelicは、組織内のステークホルダーが見落としなくシステムを把握できるようにすることを目的に、今回の製品アップデートを実施したという。

分散環境における下流アプリケーションの問題を自動検知

また、NewRelicでは連携する複数のアプリケーションを監視するために分散トレーシングの機能を実装していたが、今回、システム監視・問題調査の効率化のための機能をAPMに追加した。

APM 360では、分散された数十~数百のアプリケーション監視を効率化するために、分散環境における下流のアプリケーションを統合的に把握できる機能が実装された。

齊藤氏は同アップデート内容について、「例えば、最も上流のアプリケーションから2ホップ先にある下流のアプリケーションで『普段より25%応答性能が悪い』などとの問題が発生した際に、自動的に問題が検出・通知されるようになった。そこからワンクリックで問題にたどり着いたり、ピンポイントで性能悪化を確認したりできる」と説明した。

また、APMのアップデートによって、アプリケーションで発生しているエラーごとにどれぐらいの数のユーザーに影響が及んでいるか視覚的に確認できるようになった。これにより、ITシステム管理者は複数の性能劣化と影響が出ているユーザーの数を把握しつつ、ビジネスサイドへの影響が大きいものから対処する、といった対応が取れるようになるという。

インフラメトリクスとサービス品質指標を同一画面で把握

インフラストラクチャモニタリングでは、主にUI/UXが刷新された。CPUやメモリの利用率などのインフラのメトリクスと、アプリケーションの応答性能やエラー発生率といったサービス品質を同一画面で確認できるようになった。

「サービス品質の悪化がインフラに起因しているかどうかがすぐにわかるし、クラウドコストの適正化でシステムのダウンサイジングをした結果、アプリケーションの品質に影響を及ぼしていないか把握することもできる」と齊藤氏。

モニタリングのためのUI刷新によって、アプリケーションとサービスのデータを統合的に把握できるので、アプリケーション担当者とインフラ担当者のどちらがトラブルシューティングをすべきか判断しやすくなる。また、担当部門ごとに異なる分析ツールを利用することによって生じる、コミュニケーションのオーバーヘッド削減も期待できる。

このほか、インフラの構成変更や、インフラで発生したエラーのアラート機能など、分析性を向上させる複数機能が追加されているそうだ。アップデートされたインフラストラクチャモニタリングの機能は、全てのNew Relicフルプラットフォームユーザーが追加料金なしで利用可能だ。

生成AIアシスタント「New Relic Grok」で非エンジニアにも可観測性を

説明会では、2023年5月に発表した生成AI(ジェネレーティブAI)を活用したオブザーバビリティアシスタント「New Relic Grok」も紹介された。

New Relic Grokはエンジニアの作業負荷軽減を目的に開発されたもので、OpenAIのLLM(大規模言語モデル)を利用している。同機能により、自然言語で質問や指示をすることで、計装の設定やトラブルシューティング、レポート作成、アカウント管理などのタスクを実行可能だという。

2023年夏からリミテッドプレビュー(英語版)を提供しており、登録したユーザーに順次、同機能を解放している。一般提供の際には日本語を含めた多言語に対応し、将来的には50カ国語以上に対応する予定だという。

同機能では、「なぜサービスが停止しているのか?」という自然言語での問いかけを行うと、それを基にNew Relicでデータを参照するためのクエリが生成される。同クエリによってシステムのテレメトリデータが参照され、そのクエリ結果を平易な文章に変換してユーザーに返すという。

New Relic日本法人 執行役員 CTOの松本大樹氏は、「当社のサービスの操作方法や、クエリ作成に慣れていないエンジニアの方に利用してもらい作業時間を短縮したり、プログラマがコーディングした後でエラーを検出したりする際にも活用できる。また、ビジネスユーザーや経営陣など非エンジニアでない方も、NewRelicを使用して自社のシステムからデータを抽出・参照し、そこからインサイトを得ることができると考える」と述べた。

ただし、リミテッドプレビュー版は、世界中のNewRelicのユーザーで発生したユースケースをAIの学習データとして利用している。そのため、現状では企業や組織のシステムに固有の状況を分析した回答の生成はできないという。

しかし、松本氏は、「現状はベストプラクティスを提供するといった機能に留まるが、リミテッドプレビューを利用しているユーザーから機能面の質問や要望を受け付けている。ユーザーのニーズによっては、一般提供までの製品ロードマップに機能として加えられるかもしれない」と同機能の発展を示唆した。