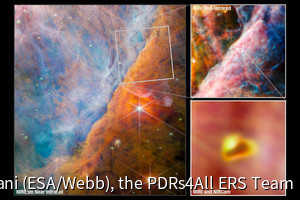

国立天文台(NAOJ)、名古屋大学(名大)、筑波大学の3者は7月14日、アルマ望遠鏡を用いて、132億光年もの遠方にある銀河「MACS0416_Y1」に対し28時間という長時間に及ぶ観測を行った結果、これまでよりはるかに高い感度で高解像度の画像を得ることに成功したことを共同で発表した。

また、塵による電波と酸素による電波がそれぞれ別の場所から出ていることを見分けることに成功し、暗黒星雲と散光星雲が入り交じる様子や、恒星の活発な誕生、そして超新星爆発の衝撃波によって作られた「スーパーバブル」などを捉えたことも併せて発表された。

同成果は、名大大学院 理学研究科の田村陽一教授、筑波大 数理物質系の橋本拓也助教らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

冷たい塵やガスからなる雲は、塵が星の光を遮るために黒く見えることから、暗黒星雲と呼ばれている。星の残骸の集積体である暗黒星雲は、新たな星が生まれる母体であり、その内部を詳細に観測することは、銀河の中で星がどのようにして生まれては死に、次世代の星の誕生へとつながっていくかを知る上で重要となるとされる。また、暗黒星雲の中で巨大な星が生まれると、生まれたての星は高温であるために周りのガスの電子を剥ぎ取ってイオン化させる。こうしたイオン化したガスからなる星雲は「散光星雲」と呼ばれる。

研究チームはアルマ望遠鏡を用いて、2012年から超遠方銀河の探査を実施中だ。その中で2019年に発見した132億光年彼方のMACS0416_Y1からは、酸素だけでなく、塵が放つ電波を検出することにも成功。酸素は散光星雲から、塵は暗黒星雲から放射されていると考えられることから、塵と酸素の分布を詳細に観測できれば、銀河の中の暗黒星雲で星がどのように生まれ、散光星雲ができるのかということを知る手がかりになるという。そこで研究チームは今回、同銀河の高解像度観測を試みたとする。